- +1

從《大逃殺》到《彌留之國的愛麗絲》:游戲背后的生存意志

原創 MacroKuo 次元土豆

包括《彌留之國的愛麗絲》在內,以“活下去”為主題的生存游戲類作品中,比起刻畫互相殘殺的獵奇和殘忍,故事重點描繪的是主人公們如何才能重新回歸能夠安心生存的日常、如何才能活下來的過程。

佐藤信介導演的漫改劇《彌留之國的愛麗絲》12月10日登錄網飛后迅速引爆話題。

這部在全世界190個國家播映的電視劇不僅迅速獲得了日本國內視聽榜第一名,更是斬下12月14日的網飛電視劇榜世界綜合第八名的成績。

隨著人氣爆棚,改編自麻生羽呂在《周刊少年SUNDAY》上連載的同名漫畫的該作也于12月24日公布了第二季制作的消息。

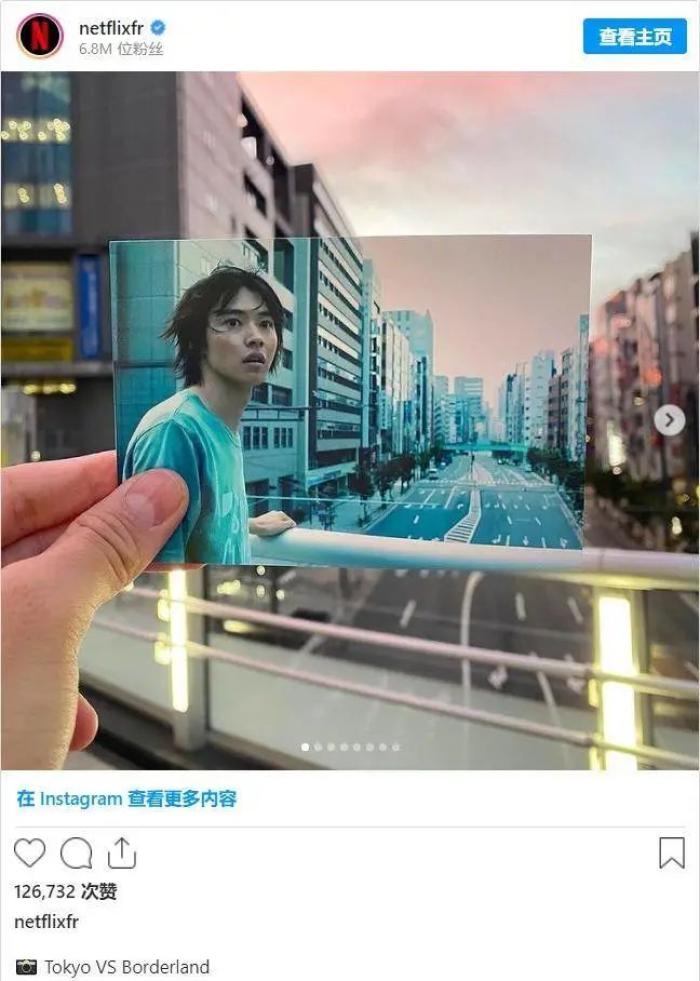

《彌留之國的愛麗絲》網飛主視覺,圖片:網飛日本

作品中,主人公的有棲良平(山崎賢人飾)和朋友勢川張太(森永悠希飾)、苅部大吉(町田啟太飾)突然闖入了一個無人化的世界。

在被強制要求參加賭上生命的“游戲”的過程中,有棲開啟了與在游戲中遇到的女主角宇佐木柚葉(土屋太鳳飾)互相協作,拼力生存的旅程。

本片通過網飛這個全球播映的平臺,實現了日語之外的多語言配音版本,主演山崎和導演佐藤也表現出了挑戰世界級的日本產影視劇的決心。

憑借此片,山崎賢人的高顏值和氣質也在全球范圍內收獲了一大波粉絲。

網飛賬號中的山崎賢人,圖片:instagram。

由于題材是玩家一不小心就會丟失性命的生存游戲,本作中的鏡頭可謂血腥、殘酷,從客觀上來說有很高的視聽門檻。

然而,生存游戲在日本也是一個生命力長久的作品類型。那么,這一類型在日本是如何獲得今天的地位和人氣的呢?

01

作品類型的定位:演員的“登龍門”

隨著越來越多的生存游戲類作品的影視化,它儼然成了偶像和演員們的“登龍門”。

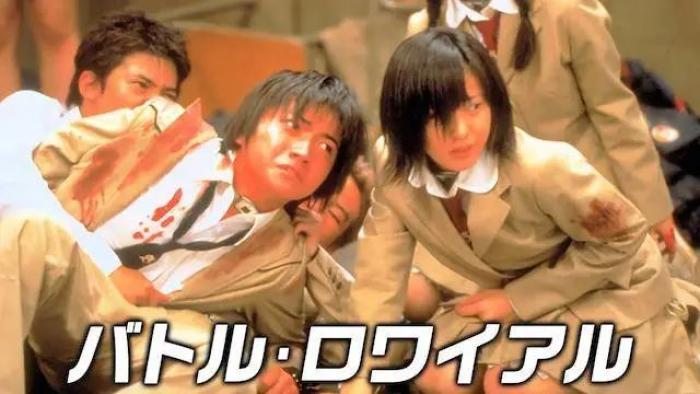

比如在2000年電影《大逃殺》中,就孕育了柴崎幸、栗山千明、安藤政信等赫赫有名的演員,而片中主演的藤原龍也更是在其后的《賭博默示錄》、《算計:七天的死亡游戲》、《死亡筆記》等生存游戲影片中坐穩了主角的位置。

藤原龍也在《大逃殺》中的主演角色就奠定了他作為生存游戲類影片主演的位置,圖片:hsano。

從00年代末至今延續的生存游戲類影片中,更有《JUDGE/審判》(瀨戶康史、有村架純)、《誠如神之所說》(福士蒼汰、山崎紘菜、染谷將太、神木隆之介)等例子,都選用了當時最具人氣潛力的演員。

因此使得原本較為局限的這一類型影片市場贏得了更多一般觀眾的關注。選用豪華演員陣容的《彌留之國的愛麗絲》也啟用了這一策略,幫助它獲得了今天的關注度。

《彌留之國的愛麗絲》的華麗陣容,圖片:網飛。

02

生存游戲流行的契機——《大逃殺》誕生的背景

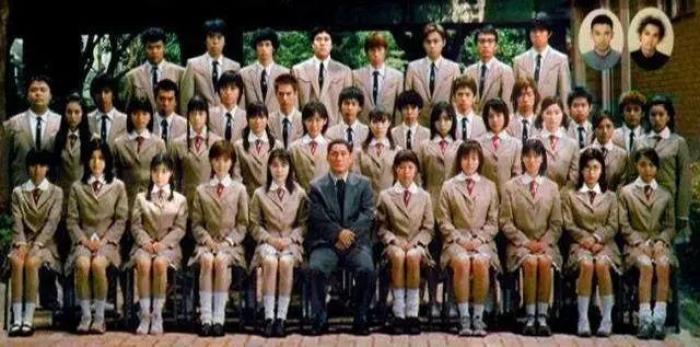

《大逃殺》的全班照可以說是定下了以學園為舞臺的生存游戲類作品的基調,圖片:《大逃殺》。

類生存游戲型作品《3年A班》也是采用的類似視覺,圖片:《3年A班》。

類生存游戲型作品《告白》也是采用的類似視覺,圖片:《告白》。

就像《告白》和《3年A班》等作品海報與《大逃殺》的相似性所顯示出的那樣,追根溯源,可以毫不過分地說,日本生存游戲類型作品是2000年的電影《大逃殺》確立的。

同名小說于1997年出版,也同時受到了日本及海外的高度評價。90年代末的日本正是以青年為主犯的兇惡犯罪增加的時期。隨著泡沫經濟坍塌,整個日本也蔓延起了一種不去努力往上爭取就沒法繼續在世間存活下去的氛圍。

而2000年電影版中北野武向學生們說的“人生是游戲。大家都拼命戰斗努力活下來,做個有價值的大人吧。”更是直接形象地點出了這一氣氛。

扮演教師一職的北野武在《大逃殺》里說:人生是游戲,圖片:《大逃殺》。

電影《大逃殺》作為生存游戲題材影視化的里程碑作品,給之后的日本生存游戲類作品群帶來了巨大的影響。

與此同時,1999年美國哥倫拜恩校園槍擊事件也促成了世界范圍內對于少年犯罪的空前關注,作為講述中學生和同學互相殘殺的《大逃殺》在這一趨勢下也很自然地受到了其他國家的矚目。

也正是隨著這一潮流,好萊塢的《電鋸驚魂》、《饑餓游戲》等生存游戲主題的人氣作品系列才相繼問世,并獲得成功。

美國哥倫拜恩校園槍擊事件錄像,圖片:courrier。

風靡世界的《饑餓游戲》也是生存游戲類作品,圖片:screenrant。

03

生作為漫畫、電影類型的確立

雖然生存游戲類鼻祖作品《大逃殺》是誕生于小說,然而由于其亞文化式設定與動漫有著較高的契合度,21世紀后這一類型主要是在漫畫界獲得了發展和普及。

沿襲了《大逃殺》的設定,多以初高中生為主人公、以學園為作品舞臺的這類生存游戲類作品此后就開始大為流行。

同時,隨著日本2000年代以后校園欺凌成為社會問題,同學之間為了泄憤而互相殘殺、欺騙的故事也開始增多:《人狼游戲》、《信號100》、《朋友游戲》都是此類。

《人狼游戲》海報,圖片:amazon。

當然,在另一面,像《賭博默示錄》、《GANTZ》一類,除了初高中生以外,也會有其他各種年齡的角色登場的作品也有出現。

在類似《奴隸區:我和我的23個奴隸》、《人類卡牌》等的此類作品中,時不時還會展示出生存游戲中學生和大人之間所擁有的不同欲望傾向。

然而,俯瞰整個生存游戲類型,還是遵從了人類最原初的欲望,刻畫出現實倫理所無法容忍的行為和其中的人性的作品人氣更高,數量也更多。

可以說,對越是無法在現實世界中實現的行為,人性就越想在創作中去進行再現和觀察。此類影視作品也正是回應了這種欲望,將一個個殘酷無情、匪夷所思的場景搬上了熒幕。

隨著生存游戲類作品的發展和積累,無論是原作漫畫還是其影像化的作品,舞臺和設定開始愈發多樣化:有時以小島為舞臺,有時候還會加入特殊能力和科幻要素,有時也會穿越至異世界,或者像《彌留之國的愛麗絲》一樣將自己所在的空間異化。

類似《彌留之國的愛麗絲》,近年的這類作品中更加入了智能手機、APP等現代要素,實現了新的進化。

比如引入了社交游戲元素的《達爾文游戲》、探討了網絡上個人信息處理的《活祭游戲》、以Youtube型視頻網站為主題的《死亡影片》等都是類似的例子。然而,不管外部的形式怎么變化,“如果沒法完成游戲所提出的任務就會被殺”這個大規則還是一直占據了生存游戲類作品的核心。

04

《彌留之國的愛麗絲》揚名全球的理由——生存的主題

原本屬于日本國內高門檻作品類型的《彌留之國的愛麗絲》會在日本之外也獲得如此共鳴,正是因為她與過去在世界范圍內獲得高度評價的生存游戲作品的共同點——那就是將作品的價值放在了“活下去”這一主題當中,而不是“殺戮”本身。

《真實魔鬼游戲》,圖片:amazon。

在近年生存游戲的宗旨和意義細分化的過程中,代替同學之間單純因為憎惡而互相殘殺,去挑戰某種捉摸不透的絕對存在或是“命運”的故事開始逐漸增多。

《真實魔鬼游戲》、《誠如神之所說》、《尋找身體》、《地上100層~脫出概率0.0001%~》等都是這種例子。其實,雖然《大逃殺》表面上描繪的是同學之間的殘殺,實際上主人公所面對的同時也是一種捉摸不透的大人的世界。

而以這種捉摸不透的絕對存在或是“命運”為主題的影響力最長遠的作品大概就得數同人游戲改編的動畫系列《寒蟬鳴泣之時》了。

用人與人之間的不信感刻畫了“雛見澤癥候群”這個傳染病的本作會在這個隨著疫情蔓延、中美對抗,理解和互助漸漸讓位謊言和歧視的時代重新登上熒幕,不得不說很有諷刺和象征意義。

正在播映的《寒蟬鳴泣之時 業》實現了對當代社會的諷刺,圖片:ta274435。

捉摸不透的絕對存在時而是某種非人的存在、時而是某種詛咒、時而又干脆是整個瘋狂的社會。

可以說,《大逃殺》在這個意義上就不僅確立了生存游戲這一作品類型,更確立了其中最為重要的主題性——不是“殺戮”而是“要活下來”的價值觀。而《彌留之國的愛麗絲》也繼承了這一主題。

《大逃殺》一開始就描寫了被大人毫無道理地要求互相殘殺后,拼力生存,主人公們一起成功度過難關的故事。在其續篇中,幸存的主人公們就為了破壞要求他們互相殘殺的這個社會而奮起反抗。

可以說,包括《彌留之國的愛麗絲》在內,以“活下去”為主題的這類作品中,比起刻畫互相殘殺的獵奇和殘忍,故事重點描繪的是主人公們如何才能重新回歸能夠安心生存的日常、如何才能活下來的過程。

通過這種過程所建立的羈絆正是國際社會關系緊張、危機重重的當下所急需的,也因此會超越國界得到共鳴和支持。

在《彌留之國的愛麗絲》的諸多劇情中,描寫了主人公之間背叛和和解的第三話尤其得到了關注。

這大概是因為,主人公和伙伴為了“生存”而不得不互相對抗和痛苦折磨的這個劇情正中了當下人們對于生存的渴望和思考。作品并不只是依靠獵奇殘虐的描寫,而是通過其中深厚的人情故事,才獲得了如此高得到關注。

《大逃殺》中活下來的七原秋也和中川典子在影片最后的澀谷街道上,圖片:《大逃殺》

《彌留之國的愛麗絲》的主人公三人組也從澀谷踏上生存游戲的旅程,圖片:movie walker。

《彌留之國的愛麗絲》的主人公三人組在第一話里穿行在人來人往的澀谷街道,這個他們即將體驗生存游戲的街道也曾是《大逃殺》中活下來的七原秋也和中川典子在電影最后隱匿在人流中的地方。

有棲也能追尋他的前輩們,再度踏上這個發誓會向BR法這個捉摸不透的系統復仇時所經之路么?

原標題:《從《大逃殺》到《彌留之國的愛麗絲》:殘虐游戲背后的生存意志》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司