- 3

- +175

2020·疫情之下的教學|我給美國大學本科生教古希臘史

今年暑假,我收到喬納森·霍爾(Jonathan Hall)教授的郵件,得知秋季學期教學安排:我要去擔任本科生的古希臘史課的助教,用Zoom進行線上教學。這封郵件讓我確定,秋季可以不用回美國,待在國內。從今年3月疫情在美國爆發之后,美國所有的大學都成為Zoom大學。春季學期我是晚期古代史課的助教,Zoom教學對我已經不算陌生,特別感受到了Zoom下的時空蜷縮。從時間上,春季時我每周三、五早上6點起床,趕芝加哥時間周二、四下午5:30的課;而到秋季,我則需要晚上凌晨12點(冬令時后是1點)去給學生上上午9:30到11點的課。從空間上,我即使身處西南某三線邊陲小城,也可以給美國的學生上課。如果有學生恰好在宇宙中心紐約的話,那么這可以說是一個對傳統全球化體系下中心邊緣關系的反諷。

不過,根據霍爾教授的郵件,從這學年開始,古代史教學方式做了調整。希臘史和晚期古代史同屬于芝加哥大學本科生通識課的“文明核心”(簡稱Civ Core)課的“古代地中海文明”系列一部分,希臘史在秋季學期,羅馬史在冬季學期,晚期古代史課在春季學期。以往,這門課并沒有采取一般學校的“大班上課、小班討論”的方式,而是直接分成2-3個小班,每個班一位教授和一位助教。這種情況對于本科生教學來說真是“奢侈”,因為即使是這樣最基礎的通識課,也是由教授教的小班課程,助教的功能僅僅是Office Hour時的答疑解惑,而大多數學生有問題都會去找教授而非博士生助教,因此助教更多成了“打醬油”的。這有利有弊,利在于助教可以有更多時間專注于自己學習和研究,弊則在于助教沒有得到真正的教學經驗——這是我春季擔任晚期古代課助教的體會。因此,在芝大的古代史博士生之間就已經有傳聞說,芝大畢業生去大學找工作時,大家普遍印象是他們不會教課。我和加州大學伯克利分校主攻古代史的同學說起這個傳聞,對方反映說,伯克利的畢業生都是教學小能手。也許作為古代地中海系列課程負責人的霍爾教授也意識到了這個問題,決定從今年秋季起進行改革,實行“大班上課、小班討論”,星期二任課老師上大課,星期四任課老師和兩名助教各帶一個討論班。其中創新之舉在于,我們并不是整個學期自始至終帶同一討論班,而是每三周交換一次。這樣一學期下來(芝大一學期10周),我們每名教學人員就會接觸到所有學生,而每名學生也會接觸過我們三名教學人員。

根據安排,希臘史的主講教師是研究青銅時代塞浦路斯考古、作為美國古希臘考古界新星的凱瑟琳·科恩(Catherine Kearns,以下簡稱Katie),兩名助教除了我外,還有一位是來自東方學研究所,博士論文做波斯帝國統治下埃及奴隸制度的Ella。從研究專長來看(我現在博士論文做希臘化時期的中亞和印度),幾位的研究都與希臘有某種關系,但都不是“根正苗紅”的傳統希臘史。這也許某種程度上更符合“古代地中海文明”這一課程的初衷。該課程本來和歐洲中世紀史、近現代歐洲史一道是芝大曾經的文科招牌課程“西方文明史”的一部分,但隨著觀念更新與學術范式的演變,大家意識到古希臘羅馬文明和近現代西方文明并不存在線性繼承關系,古希臘羅馬也不是傳統意義上所謂的“西方”文明。因此,芝大本科生院決定將古代希臘羅馬史從“西方文明”系列中剝離,單獨設置古代地中海系列。從這個意義上講,我們比一般希臘史學者擁有更多古代“東方”史背景,更能體現這一課程的初衷。另外,從學科的角度,Katie是考古學家、Ella是語文學家,而我是搞古代史的,三人的學科背景恰好是古代文明研究的三大塊。

要真刀真槍上陣去從事教學,我還是有點擔心的,正如“打醬油”對于助教有利有弊一樣,我也的確擔心真正帶領一個討論班,會占用自己博士論文研究與寫作的時間。我自5月中旬博論開題以來,到9月初已經完成兩章,第一章受到委員會的好評。我非常擔心,10月開始教課后,自己無法再保持這樣高產。根據以前接觸過的本科生,我知道芝大本科生不像其它很多學校本科生那樣好糊弄,要帶好一個高質量的討論,一定要提前做各種充分的準備。然而,在另一方面,我也一直相信教學相長,把自己熱愛的東西教給大家,也是我一直的夢想。尤其是,這個暑假看了一時刷屏朋友圈的《我的二本學生》,為該書作者對學生長久以來的關懷和書中展現出的良好的師生互動所感動,讓我思考在知識輕而易舉可以獲得的網絡時代,老師如何發揮自己應有的功能。Katie在課前也有所考慮的。因此,我們三名教學人員在課前已經進行了大量郵件往來和視頻會議,討論如何能在Zoom教學情況下給學生最佳的學習體驗,探索最佳的教學方法。

無論是在教學還是研究上,芝大的古希臘史都可以說是一個分裂的領域。如果說克里夫·安藤(Clifford Ando)一手覆蓋了羅馬史,希臘史領域則存在霍爾和阿蘭·布赫松(Alain Bresson)兩位路子完全不同而地位相當的學者。作為新史學一脈的霍爾,他的希臘史教學一向以解構出名,在短短數個星期內,就會從概念形成角度把大家對希臘史的一些常見印象全部消解,以至于大家會認為自己已經不知道該相信什么,對此芝大校報做過相關報道。而作為經濟史專家的布赫松則相對傳統和老派,其教學也側重于對史實的掌握和基本史料的研讀。記得兩年前我在上布赫松的斯巴達史課時,講到斯巴達對美賽尼亞征服,閱讀材料里有尼諾·盧拉吉(Nino Luraghi)i的《古代美塞尼亞人》(The Ancient Messenians)關于斯巴達征服美賽尼亞的相關章節,盧拉吉的側重很明確——公元前8世紀斯巴達對美賽尼亞的征服被更多看作是一種歷史記憶,而非一種史實;但是課上布赫松的側重點仍然在于斯巴達對美賽尼亞征服的具體細節和之后的土地分配。后來,在和霍爾上考古與文本方法論課時,我和霍爾提了這個“逸聞”,霍爾笑了笑說,if I co-teach Spartan history with Alain, there will be a lot of fun。這種“a lot of fun”在去年秋季的希臘史教學中多有體現,霍爾和布赫松分別負責一個班,布赫松按照傳統路子、按照年代順序進行教學,而霍爾干脆拋開年代,按照專題進行教學。因此,雖然是同一門課下的兩個班,但已經是完全兩門不同的課了。

芝加哥大學校報里關于霍爾希臘史教學介紹所配的圖,圖上寫有“在數以百計的城邦中,斯巴達真的那么獨特嗎?”(http://chronicle.uchicago.edu/090528/quantrell-hall.shtml)

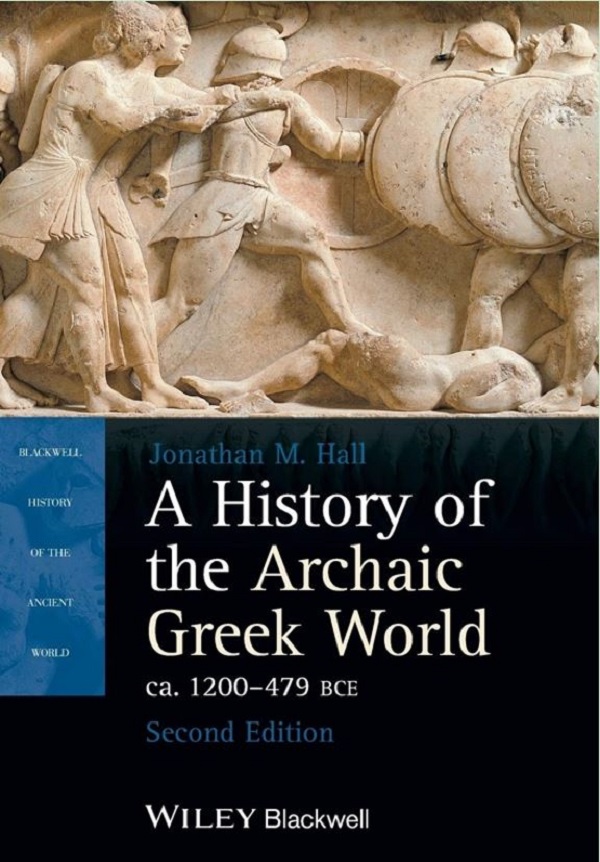

Katie認為我們應該折中一點。一方面,作為一門基礎課,還是應該讓學生掌握好基本知識;另外,也應該初步幫助大家建立一定的歷史學的思維能力。因此,在第一周的第一次討論上,我們的討論題目就是“什么是古代歷史”,閱讀材料是霍爾的《古風時期的希臘世界史》(A History of the Archaic Greek World)的第一、二章關于歷史學方法論的反思。不過,在我個人看來,霍爾這本書完全應該作為古代史博士生第一年入門研討課(proseminar)的閱讀材料,作為通識課教學材料則不太恰當。因此,從9月份開始,我頭腦里就像放電影一樣,想象我怎么帶好第一次討論課,用深入淺出的方法讓很多第一次上大學階段歷史課的學生感受到歷史研究的方法和魅力。當時適逢芝大校長準備退休,校報里發了芝大董事會對現任校長豐功偉績的評價。看到這,我靈機一動,可以以想象1000年后如何研究本世紀初的芝大歷史為開場,讓大家討論如何運用校報里董事會對校長評價來研究該時期芝大歷史。同時,我又請了本科畢業于哈佛大學、現在波士頓學院攻讀政治思想史博士的凱碩兄從哈佛的立場寫了份對芝大的評論。凱碩兄果然根據我想的,在評論中強調了芝大學生都是書呆子(nerd),大家從早到晚都在討論康德,芝大是一個“快樂死亡”的地方(where fun goes to die)。我希望通過這些非常現實的材料,讓大家理解我們研究古代史時面臨的材料是多么的殘缺和復雜。

Where fun goes to die已經成為芝大學生自嘲的座右銘

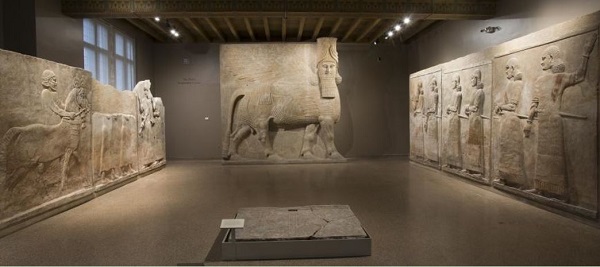

第一次討論課基本按照我預期的方式來。就開場而言,我在想用“什么是歷史”這樣的問題來引發討論,過于僵化,我就以問大家有沒有去過東方學研究所(The Oriental Institute)博物館開場,引起大家討論東方學研究所里大多數從事古代文明研究的科研人員是不是歷史學家,以讓大家感受考古學、語文學和古代史三者之間微妙的區別。當然,在這個問題上,我有點低估大家。當我問在東方學研究所里大家做什么時,大家已經明確說是考古學家和語文學家,當我進一步問是否有人認為他們是歷史學家時,沒有人說是,甚至有人直接說,他們只是把文本和考古材料整理出來,這不是歷史研究。同時,我還把去年在芝加哥開的美國東方學(American Oriental Society)年會里的一個古代近東組的兩篇論文的摘要進行簡化處理(并且匿名),展示給大家,讓大家分辨誰是歷史學家、誰是語文學家,大家都很快分辨出來,沒有任何人提出異議。當時,我有點尷尬,感到的確低估了大家,我本來想用循循善誘的方式告訴大家什么是語文學、什么是考古學,進而什么是古代史,但大家的回答已經一步到位。

芝加哥大學東方學研究所博物館

盡管如此,到討論想象1000年后大家如何根據芝大董事會對芝大校長的評價和哈佛本科畢業生對芝大觀感的兩則材料來書寫本世紀初芝大歷史時,大家討論非常激烈,基本指出了盡管芝大董事會的評價是第一手材料,但這個材料充滿局限性,只反映了董事會的觀點,沒有反映教授、學生和其他工作人員的觀點;大家也指出哈佛畢業生對芝大的觀感是一種偏見,與其說是在寫芝大,不如說是在寫自己作為哈佛畢業生的優越感,可以隨意黑其它學校。在大家激烈討論的基礎上, 我進而總結,大家雖然明確可以看出這兩種材料的問題, 但這就是研究古希臘歷史的局限,對于像雅典這樣地方,雖然有大量來自雅典的銘文材料,但這些材料都只能反映某個群體的觀點,類似芝大董事會的聲明;而對于斯巴達,基本文獻材料都不是來自斯巴達本身,都是外部人如何看待斯巴達,類似哈佛畢業生寫的對芝大的評論。我進而介紹歷史經驗主義(historical empiricism)和歷史建構主義(historical constructionism)區別。我強調,對于古希臘歷史上很多問題,歷史建構主義態度是必須的。但另一方面,我又和大家分享了波利比烏斯(Polybius)關于中亞游牧民族的記載和相關考古材料,我強調大家在接觸到這種材料時,能意識到波利比烏斯作為一個希臘人對游牧民族存在偏見是好事,但是歷史學家不能像研究希臘歷史書寫的文學研究者那樣走極端,去把波利比烏斯筆下所有非希臘族群僅僅作為波利比烏斯展現希臘認同的一種“想象”。我進而說,歷史學家有時會像文學研究者一樣,對文本復雜性有充分考量,但歷史學家更尊重證據,在中亞考古材料表明了希臘-大夏王國對北邊防御情況下,我們就不能說波利比烏斯記載是子虛烏有。于是,我和大家強調了霍爾《古風時期希臘世界史》書里關于彈鋼琴的兩種方法的比喻。霍爾提到,有后現代思維的歷史學家可以在傳統方法上,把鋼琴彈得更創新,但這仍然是彈鋼琴;而后現代文學研究者更像是用鋸子去撥動鋼琴,這盡管仍然可以產生某種音感,但已經不是彈鋼琴。霍爾想強調的是,對證據的尊重是歷史學家一大本質特征,歷史學家不會像后現代文學研究者那樣為了證明某種理論的普世性,去忽視對自己觀點不利的材料。在最后總結中,我也強調,在古代文本研究中有兩種極端立場,一種是極端保守立場,認為對某個地區關于某個問題的所有文獻材料都挖掘出之前,大家無法進行任何歷史研究;一種是極端后現代懷疑立場,認為古代所有材料都是某種記憶或表演,大家無法根據這些材料進行任何實證研究。我希望讓學生明白,這兩種立場背后的思維都是高度文本中心論,都是反歷史的。

霍爾的《古風時期希臘世界史》

之前我為線上教學討論課而緊張,覺得這樣會比較被動,但看到第一次討論課上大家積極發言,高度配合我的劇本,也讓我對接下來的討論有了信心。同時,為了保證教學質量,每周五時我們有線上教學會議,Katie、Ella和我一起交流該周討論課情況,以反思以后再教這門課時,是否應該對閱讀材料有所調整。在第一周聚會上,為了加強學生和我們之間交流,Katie建議我們每個人鼓勵所在組學生在第二周之內和我們進行一次5-10分鐘的談話,以了解大家的背景和對這門課的期望。于是,我在Doodle上設立了預約系統,每個學生有15分鐘,在我所在組的大概20人中,有15人左右簽了預約系統。由于我和美國的時差,我的時間都設置在國內早上和晚上,大多數都簽了我晚上的時間。于是,在整個第二周周一到周五每晚深夜10點到12點間,我都在和大家進行線上交流,對大家的背景有了了解。每次交流,我的第一個問題都是對方為什么要來上希臘史,收到的答案多種多樣,不少學生都分享了自己之前和希臘有關的背景和經歷。有趣的是,沒有任何回答是“希臘是西方文明源頭”。相反,有好幾位學生回答自己有一點希臘或巴爾干族裔背景,希望了解自己祖先的文化。盡管這種認識背后有19世紀希臘古典在希臘民族主義認同中建構的作用,也可以看出希臘對于美國人而言更多是一種地方而非普世。同時,還有一名學生就是希臘人,我特意詢問了他高中教育背景,得知他并沒有上國際學校,而是接受傳統的希臘高中教育(恰好國內剛剛出了一本關于希臘歷史教學在近現代希臘的書)。但是,他說當他看到課程大綱就非常激動,因為教學的內容與視角和他高中學的希臘史完全不一樣(這也許也和很多中國學生在美國上中國史感覺一樣吧)。另外,我也得以一撇疫情下美國學生的狀況。至少表面來看,大家狀況都很好,特別有一經濟專業的女生和我說她在進行風投方面的創業。

陳瑩雪《修昔底德的蘇醒》,系統研究介紹了近現代希臘的古史教育

由于芝大是三學期制,9月底才開學,到了第三周時,已經接近大選前夕。恰好,第三周討論的內容是梭倫與克里斯梯尼改革。為此,Katie在周二上課后和大家發了一封郵件,強調周四大家要討論雅典民主政治與選舉系統確立緊密相關,進而聯系現實說了一番課上大多數人作為美國公民意味著什么的感想。我由此可以感到,Katie作為考古人類學家,在理性上會對希臘是西方文明起源這樣的認識進行深刻批判與反思;但另一方面,作為一個美國公民,她在感性上仍然會不由自主會進入關于希臘與西方文明關系認知的傳統話語里。就我個人而言,作為非美國公民,如何把周四的課上好就存在一定挑戰。于是,我決定,走學理化路線,給大家增加一些料。當時,恰逢加州大學伯克利分校在周五舉辦了一個由斯坦福大學的約書亞·奧博(Josh Ober)和密歇根大學的薩拉·佛斯戴克(Sara Forsdyke)關于雅典選舉體制的線上對話。我給所有人發了鏈接,說有興趣可以注冊參加。就我帶的討論組而言,考慮到相當一部分學生是經濟和自然科學背景,我讓大家看YouTube伯克利官方賬號里奧博去年在加州大學伯克利分校做塞特(Sather)訪問教授時的講座視頻——關于“理性的希臘人”(The Greeks and the Rational)涉及梭倫改革和克利斯梯尼改革的部分。奧博借鑒了約翰·納什的博弈論對梭倫和克利斯梯尼改革建立了模型,并通過幻燈片展示。我在課上問大家有經濟和相關背景的學生如何看待這種做法,引起了激烈討論,讓大家意識到原來自己的專業和古希臘史也可以掛鉤。我也借此和大家簡單講了奧博的背景(根據他《古典希臘盛衰記》(The Rise and Fall of Classical Greece)一書致謝部分),他是在明尼蘇達大學讀本科時上了希臘史基礎課后才決定以希臘史為業;又和大家分享了后來奧博在普林斯頓教希臘史時,有本科生問他關于古希臘刑法系統問題,奧博說這可以成為一篇博士論文,結果改本科生最后真的就改題目在劍橋大學寫了博士論文,這個人就是現在哈佛大學校級教授的丹妮爾·艾倫(Danielle Allen,根據艾倫《普羅米修斯的世界》(The World of Prometheus)一書致謝)。分享了這兩個逸聞后,我和大家半開玩笑說,說不定大家中間就隱藏著未來某位希臘史大家。

奧博的《古典希臘盛衰記》

通過前三周教學,我和大家有了初步認識,因此到第四周要換討論組時我有點不舍。不過,第四周講希波戰爭與波斯帝國,恰好和我研究非常接近,討論材料是埃斯庫羅斯《波斯人》和大流士一世的貝希斯敦(Behistun)銘文第一部分。我借此機會和大家講了關于“古代民族志”研究的基本方法和概念,告訴大家,所有人對外部世界的看法都不可避免帶有主觀性,就古代而言,恰恰是因為很多材料非常主觀,才非常有趣。因此,我以《波斯人》為例帶領大家反思希臘人如何建構“他者”。不過,在另一方面,我并沒有完全對此持批判態度。在討論波斯銘文時,我讓大家思考該銘文和《波斯人》戲劇里的共通性。最后告訴大家,希臘人對波斯人有偏見不是無中生有,因為波斯帝王就在銘文里顯示自己無所不能——雖然實際上不是。這樣大家怎么能期待希臘人不用東方專制主義去概括對波斯的認識?

到了第五周大選前夜,討論雅典民主政治,對作為非美國公民的我來帶這個討論,又有一定挑戰。一開始,我給大家簡單講了近現代以來歐洲對雅典民主政治的接受,主要討論材料是伯利克里的葬禮演說,我借此機會引導大家根據葬禮演說里伯利克里的精英主義思想去反思雅典民主政治下大眾與精英的關系的問題,同時也和大家強調雅典民主政治并不僅是一套政治經濟體制,更是一性別體制,是男性對女性的絕對排斥,以構建起民主政治下的男性公民氣概。同時,在第五周教學會議,Katie特別強調,下周就是大選,周四的討論不記考勤。當然,由于今年大選特殊情況,到周四還沒有出結果,所以絕大多數學生都來上課,大家也沒有表現出特別的情緒,討論像往常一樣進行。而這次討論的是伯羅奔尼撒戰爭,材料是修昔底德里米洛斯對話和阿里斯托芬的《呂西斯特拉》。在通過米洛斯對話對雅典帝國主義進行反思后,我們轉移到《呂西斯特拉》,這給我進一步闡述雅典民主政治何以是一種性別體制的機會。同時,我也根據相關研究,介紹阿里斯托芬刻畫呂西斯特拉的形象時有不少妓院老鴇形象,我也借此機會和大家講了古希臘大眾文化問題,并介紹了詹姆斯·斯科特(James Scott)的“隱藏文本”(hidden transcripts)這一概念。

貝希斯敦銘文

總體上,我帶的第二個討論組沒有第一個討論組表現得那么積極,但也給我夾雜私貨帶來更多的機會。同時,第4-6周見證了美國大選前夕和結束,第7周恰好對應的是一種美國狂歡狀態。在該周,我們又再一次換了討論組。這周主要討論的是悲劇《安提戈涅》。這是我帶的最激烈的一次討論,真的不是我在引領大家的討論方向,而是大家的討論層層深入,從《安提戈涅》涉及的法律問題到人與命運關系這樣的哲學問題,大家的踴躍發言直接帶動著方向。同時,《安提戈涅》講述俄狄浦斯的女兒安提戈涅對忒拜僭主克利翁的反抗,在拜登獲勝情況下,也許也有一點的隱喻。最后到了第10周,按照Katie的計劃,星期二我給大家講希臘化時期。一開始,我野心有點大,想一半講亞歷山大,一半講3世紀希臘化帝國。但在星期一自己私下試講時,發現一個小時只能講到繼承者戰爭結束。因此,我調整計劃,決定把希臘化帝國放到第四周討論課時,一開始作為引領講下。一方面,我能想象大家對亞歷山大的濃厚興趣;另一方面,我也想借此讓大家認識到征服背后的社會文化的機制問題。因此,在課上,我和大家說我們可以把亞歷山大征服作為一種導游,帶領大家游覽晚期波斯帝國。在講亞歷山大征服過程中,我著重強調亞歷山大從小亞細亞到印度和各地傳統的互動,也展示了希臘文和東方文獻(比如古巴比倫天文日記)對亞歷山大的記載,以使大家對希臘化研究的多語文獻特征有一定認識。在講繼承者戰爭時,一開始我說到前281年時,出現了塞琉古、托勒密和馬其頓三個希臘化王朝三足鼎立狀態。但是,另一方面,我強調,大家一定不能用勝利者的眼光去看從323到281年這段歷史,在此期間,一切都不穩定,沒有任何人從一開始就一定要成為勝利者。因此,我特別給大家講了優美尼斯(Eumenes)的情況,一方面,給大家介紹一位繼承者戰爭中的悲劇人物;另一方面,也強調了希臘化時期希臘人和馬其頓人一直以來的微妙關系。最后一次討論是關于普魯塔克的《皮魯斯傳》和一些希臘化時期的經濟法律文獻。之前,我一直在想如何上好這最后一課,因為可能大家已經不太想發言了。有點出乎我意料的是,最后一次討論仍然非常激烈,借著《皮魯斯傳》,大家的討論涉及到了希臘化時期政治文化的主要方面,還有希臘和羅馬的關系。在討論托勒密法律文獻呈現的希臘人和非希臘人的區別時,課上一叫Bill的中國學生非常有洞見地提到,根據該文獻,希臘人和非希臘人區別不在于族群而在于是否說希臘語。我回應說這一想法很好,并介紹在希臘化時期,希臘語像英語一樣成為普世語言,也成為一些人特權和身份的象征,比如埃及和巴比倫一些本土人會給自己取希臘名字。這時候Bill笑了下。這讓我感到,在美國的希臘史教學體系里,盡管希臘化史占據邊緣地位,但希臘化很多問題能與現在有諸多互動。尤其是像這門課的學生一樣,大家的族群和國籍都很多元,我們有理由在教學上更多講述這一歷史上的多元性時代。最后還有5分鐘時,我本來打算結尾時和大家強調希臘化也是一個不穩定的時代,當亞歷山大踏上東方土地時,很多人并沒有意識到自己一輩子回不了馬其頓和希臘故土,像塞琉庫斯一世。當我正要說時,我遲疑了下,還是不要以那么悲觀的方式來結束。

塞琉庫斯一世錢幣

最后一步就是改期末論文。到課程結束后, 雖然已經帶了三個組的討論,接觸了所有的學生,但因為學期太短,不少人印象已經開始模糊。論文是我們三名教學人員按大家姓氏拼音分,我分到的論文基本三個組的學生都有。所以我又得以在閱讀論文過程中回想起課上一些學生的談笑風生。論文有三個題目可選:第一個是雅典帝國衰落是否是不可避免的,第二個是如何理解古風時期希臘僭主, 第三個則是想象題,即想象出土了一文本或物件,討論該新材料如何豐富或改變大家對希臘史某個問題的理解。總體上,大多數學生都選了前兩個問題。就我批改過程中,選擇第二個問題的總體分數會比選第一個問題的高些,其中一重要原因是選第一個問題的學生的論述會流于政治軍事表面,缺少對背后制度文化機制的思考,而第二個問題則是直接鼓勵學生理解作為一種政治制度的僭主制。比如我批改的論文中最優秀的兩篇論文都是關于僭主制的。其中一學生用公元前6世紀庇西斯特拉圖斯時期的雅典的一個雙耳瓶作為著眼點,看當時雅典的經濟(橄欖貿易)和文化(體育競技)互動。進而以一個出土物件為著眼點,勾勒出庇西斯特拉圖時期雅典的面貌。還有一篇是論述亞里士多德《雅典政制》里對雅典僭主的描寫是有意識將他們書寫為荷馬式的英雄,盡管這篇論文論述并非完美,但其視野和關注點已經超出了這門課的要求。另外,還有我帶的第一個討論組里有個經濟專業在做風險投資創業的女生,她的論文是從風投角度論證古希臘僭主是像今天的硅谷創業者一樣,主觀在為自己謀利時,客觀上推動了制度創新和創造了社會福祉。在讀這篇論文時,我想到去年在加州大學伯克利分校交換時聽了接待我的希臘史老師艾米麗·麥考(Emily Mackil)教授的一個講座,她從金融師分析風險的方法來看古希臘財產權問題。雖然該學生論文總體上寫得比較淺,沒有真正運用經濟金融理論來分析僭主問題,但她結合自身經歷的視角也足夠讓我有深刻印象,雖然最后我沒有給她最高分,仍然寫下了一大段鼓勵的話作為評語。同時在通過郵件把批改過的論文還給她時,我特別強調了句“Good luck with the cool thing you’re doing”。而選第三個問題的大多數都做得很出色,令我印象最深的是我帶的第二個組里和我說希望能搞古典接受研究的一位學生,他想象出土了一份從斯巴達視角寫的關于溫泉關戰役的文獻,結合相關古典斯巴達傳世史料和后世對斯巴達刻板印象,論證了該文獻如何改變大家對斯巴達的印象。最后我在把批改過的論文發給他時,也強調了句“good luck with your inquiry”。

最終,在我們教學人員方面和學生雙方面配合下,我們度過了這個學期。通過他們課上的發言和大家的論文,我也確信通過簡短的10周,大家不僅掌握了希臘史基本知識,也學會了一點分析歷史問題的方法。在只有10周的線上教學情況下,我還是遺憾沒有辦法和大家面對面接觸,只有到最后批改論文才真正記住了一些學生。當然,所幸的是,下學期我要繼續作羅馬史的助教,當我打開Canvas的羅馬史課程頁面,看到選課人員時,有點恍惚——選希臘史的大部分學生下學期選擇了繼續上羅馬史!

從10月到開學到現在,美國經歷了自2016年以來最重要的一個時刻,疫情感染人數也加速度式的增加。2020年即將過去,我非常期待在2021年這個更加充滿不確定性的年份,和課上學生們一起探索一個西地中海邊緣村莊如何建立一個帝國的故事。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司