- +1

全球記疫|擔心、彷徨、期待,疫情下9名留學生的抉擇與思考

【編者按】

2020年,全球遭遇了一場前所未有的浩劫——新冠肺炎。7000萬人確診,170萬人病亡,人員往來停滯,全球經濟陷入了第二次世界大戰之后最嚴重的衰退……

生活正緩慢恢復,但新冠無疑已深刻烙印在了所有人的記憶里。這份記憶終將給人類留下什么?封鎖?社交距離?還是未來面對新一場疫情時的更好應對?

澎湃國際推出“全球記疫”系列報道,回顧多國民眾在過去一年間經歷的悲歡離合,勾勒出疫情下世界所呈現的前所未有的圖景,從中展望人類與地球將走向何方。

突如其來的新冠疫情如何改變我們的人生軌跡?2020年,被疫情裹挾著的留學生們,面臨著可能是截至目前他們人生中最艱難的抉擇。

年初,隨著疫情在世界范圍內暴發,各國新冠感染人數飆升,關于“留學”的壞消息也接踵而至——多國高校宣布延遲開學,改為在線上學習網課;托福、雅思停考;國際直飛航班暫停,歸國機票“一票難求”;簽證政策頻繁變動……

是承擔風險奔赴國外,還是“居家留學”,日夜顛倒,抑或是忍痛放棄心心念念的留學夢?對于不確定的未來,留學生們都曾有過擔心與彷徨:“我會在國外感染新冠嗎?有足夠醫療資源治療嗎?”“網上授課如何開展?我還可順利畢業嗎?”“我該怎么回國找工作?”

糾結過后,準留學生們最終做出了自己的選擇:有人追求理想、毅然決然出國留學;有人選擇遵從現實,推遲或者放棄出國學習;也有學生選擇了網課的形式“居家留學”……

去?還是不去?

2020年2月26日,和往常一樣,家在東北某地的海莉例行檢查著郵箱里是否有來自申請學校發來的新郵件。而就在當晚,她收到了“夢校”(Dream School)牛津大學的錄取通知。

“不真實的感覺!按照今年這個形勢,我還想要不要先找個工作,沒想到竟然收到Offer(錄取通知)了!”海莉彼時第一時間就與朋友們分享了被牛津錄取的消息。

然而,在收到Offer后的這幾個月里,海莉的內心卻始終懸而未決。盡管她一直秉持“可以出去(留學)就盡量出去”的態度觀望英國疫情的發展態勢,但在目睹9月末至10月初英國單日新增新冠確診病例飆升至1.5萬至2萬例,同時還得知有中國同學到牛津上學后感染新冠后,海莉打消了即時去英國學校報到的計劃,決定暫時“居家留學”。

2020年秋季學期,牛津大學舉行了罕見的線上開學典禮. 本文圖片均為受訪者提供

據海莉在牛津的同學說,由于當地醫療資源有限,醫院很難預約,且不一定會照顧到每一個人,“少數在英國確診新冠的中國學生在宿舍接受隔離,依靠自身抵抗力和從國內帶來的藥物硬抗過去。”海莉告訴澎湃新聞,“其實他們也別無選擇,蠻無助的。”

“我從沒后悔過自己‘居家留學’。”海莉說,牛津的防疫措施很嚴格,就算去學校,也只允許學生待在宿舍上網課或者到附近的公園放風,不僅無法參觀當地的歷史文化場所,而且也無法和同學們開展線下社交活動。

牛津的線下活動對社交距離的限制也非常嚴格

在北京工作了兩年的伊凡卻與海莉不同,她在2020年上半年得知被錄取后,毅然辭掉了手頭的工作,緊鑼密鼓地辦理了英國帝國理工大學的入學手續,并開始著手在倫敦租房。

“在做這一段人生規劃時,疫情還沒有暴發。”伊凡回想道,“鑒于身邊有不少同學延期一年入學,我一開始也蠻糾結的,但最終我還是決定直接入學。我這個人膽子比較大,且之前獨立生活的時間也比較長,面對這種特殊情況,父母也比較支持我的選擇。”

伊凡還坦言,做這個決定的另一原因在于自己已辭職,而在疫情期間找到好工作的難度很大,“工作后我一直都有繼續讀書的計劃,也有讀完書調整工作方向的打算。假使我今年不去的話,就意味著我可能面臨再多耗一年時間等明年開學,或是找個工作將就一下的情況,這都不是好的選擇。”

伊凡清晰地記得,自己是在10月初第二波疫情在歐洲蔓延之際抵達英國的。隨著英國新冠確診人數飆升,英國首相約翰遜于10月12日宣布出臺“三級封鎖”措施,并禁止極高風險地區舉行家庭聚會,不建議民眾出門。

“當時還沒有特別嚴格的管控措施。”回想起自己入境的經過,伊凡說道,“我記得在飛機上填好入境表格,之后便順利入關。”

盡管沒有統一安排隔離,但英國政府要求入境英國的旅客必須自我隔離14天。而抵達英國之后,伊凡所就讀的學校也要求在隔離14天之后給學校發一封郵件,并附上“入境章”以核驗入境日期,確認外國來英留學生是否真正隔離了14天,“說是隔離,其實并沒有強制要求,全靠個人自覺。” 伊凡沉思了一會說道。

來英一段時間后,伊凡發現英國人比較注重保持社交距離,而且消毒措施到位。“當時我想,該采取的防護都做了,也就沒有那么害怕了。”

空無一人的倫敦街道

無論是否親自前往英國,海莉和伊凡仍選擇在疫情期間完成海外高校的學業。但歷經千辛獲得“夢校”Offer,并拿到國家公費出國資格的曉鈺卻在最后一刻放棄了自己的留學夢。

長期以來,到歐洲留學是曉鈺的夢想。“雖然我本科學的是法語,但卻未能親自去法國或歐洲看看,這是我的一大遺憾。”曉鈺告訴澎湃新聞。因此,自研究生入學起,曉鈺就翹首企盼學校的交換項目。

終于,就在2020年1月初,在距離曉鈺畢業不到半年的時候,她等到了去比利時歐洲學院交換的機會,該校位于布魯塞爾,被譽為歐盟重要的智庫和歐洲未來政治家的搖籃,其多元的國際實踐活動也是曉鈺最為期待的。

于是,從1月初到8月中旬,從準備歐洲學院筆試、面試,到參加國家留學基金管理委員會面試,再到突擊語言成績,曉鈺幾乎一刻也沒停下。終于,她獲得了歐洲學院的國家公派資格,而今年全國僅4人獲此資助。

然而,到了8月初,眼看著比利時確診病例數不斷攀升,曉鈺和父母都一改之前樂觀的判斷,“我們都認為現在去歐洲很危險,更擔心的是在異國他鄉感染后有可能無法獲得醫療資源救助。”曉鈺對澎湃新聞直言,出于安全方面的考慮,她放棄了近在眼前的Offer。就在一個多月后,歐洲學院宣布有22名學生新冠病毒測試結果呈陽性,隨后該校350名學生被隔離,“現在回想起來,不出國是個明智的決定。”

全球高等教育分析機構QS于11月發布的《新冠疫情如何影響全球留學生》報告顯示,中國作為最大的國際學生來源國,66%的受訪學生認為新冠疫情對自己的留學計劃造成影響;在這些受影響的學生中,48%的學生表示自己會選擇延期入學,而4%的學生表示自己會放棄留學計劃。

回?還是不回?

疫情之下,不僅是中國學生在糾結留學之路會走向何方,來華的外國留學生也面臨著同樣的抉擇難題。

來自日本的Aki準備在2020年9月進入上海某大學攻讀碩士學位。原本Aki想要利用升入研究生前的半年空暇時間游歷中國,但突如其來的疫情卻打亂了他的計劃。

1月底,面對來勢洶涌的疫情,看著新聞中確診人數不斷增高,感到擔憂的Aki隨即買機票返回了日本。但回國之后,Aki卻目睹了另一番景象。“回家后不久,日本疫情也開始升級,然而民眾卻并不重視,我反而開始擔心起了日本。”

回到日本的Aki非常謹慎,出門必戴口罩,有時甚至會使用護目鏡。Aki回憶道,比起在中國的層層戒備,他在日本更多感受到的是“平靜”的氣息,“為了讓他們有緊張感,我拿出了‘終極防護武器’,但卻換來朋友隱隱的嘲笑。”

Aki的“終極防護武器”

眼看著日本疫情漸趨嚴重,Aki也開始變得急躁不安,“我想要回去讀書。”3月,Aki的內心一直回響著這個聲音,在無數次糾結之后,他啟程回到了中國。

重返中國后,學校尚未開學,在上海的朋友都沒有回來,回憶起隔離期,Aki滿腦子都是呆呆望著酒店墻壁的場景。“那個時候有想回日本的想法嗎?”面對澎湃新聞記者的這一發問,Aki堅定地搖了搖頭:“我已經決定讀碩士,待在中國為入學做準備是我的最優選擇。”

同樣面對年初猝不及防的疫情,原本計劃寒假留在上海高校完成畢業論文的宓娜卻在父母的再三催促之下決定返回蒙古,而她的這次返鄉之旅也可謂是“一波三折”。

宓娜先從上海飛到呼和浩特,后被告知呼爾浩特飛往烏蘭巴托的航班被取消了。“第一次遇到這樣的事情,當時整個人就懵了。”回想起這段經歷,宓娜的語氣中仍帶著一絲無助和迷茫。

在蒙古駐華大使館和家人朋友的建議下,宓娜決定先坐火車到二連浩特,再想辦法從那里買回蒙古的火車票。最終,在賓館老板的幫助下,宓娜買到了回烏蘭巴托的火車票,到站后她還要再轉火車才可回到家鄉額爾登特。原本7小時的返鄉之旅,宓娜此次卻耗時近三天。

“回家途中,我心里非常忐忑,擔心蒙古會在此期間關閉邊境,導致自己長期滯留二連浩特。”據路透社報道,蒙古允許本國在華公民在2月6日前返回國內,而宓娜恰好趕在國境關閉之前3天回到了烏蘭巴托。

網課“不順”

為了抑制疫情擴散,國內外各大高校紛紛采取了網課教學的形式。但這在學音樂的旎旎看來,網課是一個不小的挑戰。

“這一年的網課幾乎都未順利進行。”旎旎嘆了口氣,疫情下,合唱課程完全停課、視頻授課經常卡頓、歌劇的彩排都變得困難重重,“有個老師原本脾氣超好,但線上授課碰到網絡不好、聽不到歌聲,或是伴奏跟不上,我還是能看到他罕見的‘暴躁一面’。”

試想一堂疫情下的聲樂課,一個學生已經對著鏡頭高歌已久,另一個學生的伴奏卻因為網絡延遲還停在上一拍,老師一臉迷惑地看著鏡頭不知如何評價,這會是一個怎樣“奇妙”的畫面?

疫情前,旎旎每天雷打不動地練習伴奏,但疫情之下這一“慣例”卻執行得有些困難。在接受澎湃新聞采訪時,旎旎舉起手機,展示了平時練琴的消毒措施。“紙巾、消毒液、酒精,這都是必備的。”旎旎一邊晃悠著手里的酒精,一邊習慣性地擦拭著琴鍵。

琴房里必備的消毒工具

伊凡也坦言,網課令她的在英留學生活產生了些許“距離感”。

由于伊凡就讀的商學院非常注重小組討論與團隊合作,疫情之下的課程開展便顯得非常困難,“我們老師就曾經說過,當人無法當面交流時,是很難抓住別人的注意力的。” QS發布的調查報告也顯示,無論是中國、歐盟、印度或是北美,都有超過半數的留學生都對網課教學不太感興趣。

與旎旎和伊凡不同,海莉從網課中感受到的卻是前所未有的壓力。

“萬萬沒想到‘居家留學’竟也會這么難。我想退學。”在國內高校獲得國家獎學金的海莉在牛津遠程上課一周后情緒幾近崩潰,高負荷的學習任務幾乎占據了她生活的全部。

“我不是那種特別努力的人,然而,我發現身邊的同學都是這么學過來的,他們要么凌晨3點至4點才睡,要么凌晨4點就起床學習,”海莉說,自己的學習動力很大程度上來自同學們的推動,“假使有同學找你討論問題,但你什么都不會,就失去了一次與他們交流的機會。現在每天的學習都很累,活在焦慮之中,我擔心自己無法畢業。”

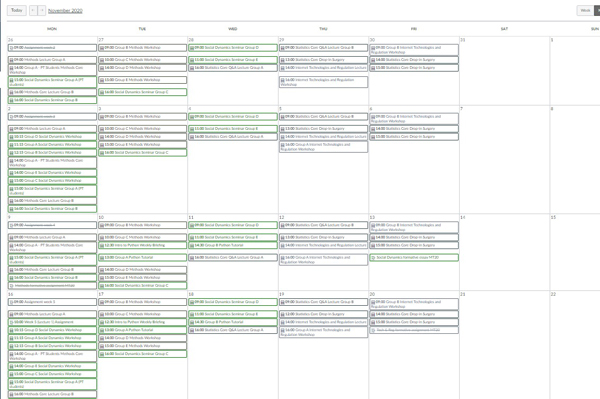

海莉“居家留學”每周都有滿滿課程安排

重新認識社會與自我

為應對來勢兇猛的疫情,歐洲各國都陸續采取嚴格的防疫措施,意大利政府也不例外。

意大利作家羅伯托·薩維亞諾曾在接受英國《衛報》采訪時表示:“在今年3、4月第一次封鎖時,意大利人一致認為這是一次全新的緊急情況,這種情況是任何政府都難以處理的,但隨著形勢發展,他們覺得自己被欺騙了。”

面對疫情造成的經濟損失,意大利民眾在今年發起了一波又一波的抗議,他們舉著類似“保護自己,否則我們就會滅亡”的標語,持續控訴著疫情之下的經濟頹勢,聲張自己的“人身權利”,警告政府不要再“束縛”民眾。

“對于中國民眾而言,他們很難理解意大利等西方國家的部分民眾在疫情期間聲張‘人身權利’,忽視政府防疫建議的行為。因為在他們的眼中,疫情關頭,選擇隔離才是保護個人生命權的最佳手段,而非繼續主張所謂的‘人身權利’。”去意大利交換一年的北京某高校學生阿杰對澎湃新聞解釋道,疫情剛暴發之際輿論眾說紛紜,導致意大利民眾存在認知偏差,甚至很多人將疫情和流感搞混。

與阿杰的關注點不同,居住在艾米莉亞-羅馬涅大區的旎旎認為“意大利政府做得還不錯”,當時政府可根據疫情的變化迅速應對,給她留下了深刻的印象。

“我記得第一波疫情期間,政府要求我們出門要隨身攜帶一份自我聲明,內容包括是否發燒、出門理由、所經路線、何時返回等信息。” 3、4月,艾米莉亞-羅馬涅大區街頭時而會碰到巡邏的警察,假使有人在被詢問時沒有攜帶自我聲明,那么往往就會面臨幾十歐元的罰款。

盡管旎旎對意大利政府的防疫舉措表示肯定,但她也提到意大利民眾對口罩的“輕視”仍是她心中的“難解之痛”,“有很多人抗拒戴口罩,在他們眼里,口罩似乎是重病患者的象征。”

但旎旎并沒有因此而感到氣餒,她仍會反復和比較親近的老師解釋疫情的嚴峻性以及口罩的重要性。第一波疫情期間,意大利口罩價格飆升,且時常斷貨。看著聲樂老師頻繁使用已翻毛邊、泛黃了的口罩,旎旎拜托在中國的父母給老師們寄來了口罩。

在旎旎的耳濡目染之下,她的老師們漸漸開始注重防疫,也體會到遵守政府措施的重要性。收到旎旎送來的口罩后,老師們紛紛表達了自己的感謝。“看著他們從一開始的無法理解,到后來開始勸告他人注重防疫,我有一種‘自己做到了’的成就感。”

旎旎與老師和同學們 攝于音樂會結束后

“那你會害怕(感染新冠)嗎?”面對澎湃新聞記者這一提問,旎旎深思了一下,對著鏡頭點了點頭。

疫情之下,任何微小的癥狀都可能引發無限的猜想,“是不是發燒了?要不要去檢測一下?我得新冠了嗎?”旎旎回憶道,這段時間,她親眼見證了自己的老師感染新冠、學生被傳染,每一個身體發出的小征兆,她都會反復確認。

疫情期間,身在異國的阿杰和旎旎體悟著意大利的風土人情,而回到蒙古的宓娜則找到了“新的自己”。 宓娜告訴澎湃新聞,每月除了定期參加學校導師組織的線上會議,匯報學習進度外,家庭時光成為了宓娜生活的主線,而這也她過去7年在外求學所缺失的。她和父母朝夕相處,一起翻修了爺爺奶奶的房子,還教會了父母如何參與線上會議。

宓娜與父母一起翻修爺爺奶奶的房子

更為重要的是,突如其來的疫情放慢了原本快節奏的生活,給宓娜爭取來一段寶貴的“緩沖期”,這讓她得以更好地反思和認識自己。“疫情前的生活時常讓我感到焦慮,我無法控制地去擔心很多事情,像是未完成的作業或者就業問題,時刻都處于競爭的壓力之下。”宓娜說,“但在家的這段時間,我慢慢明白什么是自己真正想要的生活,也會更加關注現在所做的事情。”

未來可期?

“我只想回到正常的學校生活,但我現在不知道該不該仍存有這樣的期待。”Totto-chan在接受澎湃新聞采訪時無奈地說道。

距離1月10日離開上海已經有近一年的時間了,原本計劃3月寒假結束后就返回上海某高校的越南留學生Totto-chan現在只能每隔一兩個月期待學校發布允許留學生返校的通知。

對于學習了7年中文的Totto-chan來說,她最大的心愿就可以在中國的學校經歷一次正式的畢業典禮,之后再鄭重地和中國的朋友、學校以及上海這座城市告別,“一直以來,我都特別期待體驗在中國的城市和學校里的生活,也特別珍惜每一個遇到的人。”Totto-chan告訴澎湃新聞,“然而,我在上海生活一年多就匆匆忙忙走了,畢業典禮的缺席讓我感到很遺憾。”

比起盼望返校的留學生,更焦急的莫過于身處疫情下的“最難求職季”,但又無法回國參加面試找工作的留學生。

每年3月是日本的畢業季,也是日本的求職季。在臺北讀碩士的佐藤原本可能一身西裝革履,奔赴各大企業的面試點,但眼下的他穿著睡衣,坐在電腦前百無聊賴地刷著各類公司的招聘簡章。

“找工作要回日本面試,但回去會被隔離,返回臺灣后又會被隔離,來來回回浪費一個月。況且論文還沒有寫完,我沒有勇氣這么拼。”對于為求職準備了近一年的佐藤來說,出于時間成本的考慮,他忍痛放棄了親自回日本找工作的計劃。所幸日本各大公司從3月起都針對疫情推出了線上面試,這讓佐藤看到了一線生機。

盡管可在線上面試,但在佐藤的認知中,這其中仍有一些無法跨越的“鴻溝”——除佐藤之外的大多數在日本國內畢業生還是選擇了去現場,“大家都在現場面試,只有我是線上,若因網速不好無法和面試官順利對接,那不就完了?”

但在進行了幾場線上面試后,佐藤發現,實際情況并沒有他想象的這么糟糕。佐藤回憶道,在各個公司的三輪面試中,第一輪會遇到許多和他一樣因疫情無法回國的人。在人數不多的第二、第三輪面試中,唯一在線上面試的學生反而更容易被面試官記住,“沒想到線上竟比想象中的輕松。”佐藤笑著說道,或許疫情讓自己失去了很多,但在艱難時期的“小確幸”是收獲了心儀公司的Offer。

在新人介紹儀式上,唯一一個不在日本國內的“新員工”佐藤通過視頻軟件被投放在了公司的大熒幕上。“就只有我一張大臉投在現場的大熒幕上,那一刻全場都在看我,未來部門的主管、公司的老板通過熒幕‘假裝’給我遞Offer,這場面既尷尬又特別,我仿佛成了萬眾矚目的焦點。”

盡管此時內心五味雜陳,也不知疫情下選擇加入一家日本航空企業的決定是否正確,但佐藤仍對未來的工作充滿期待。

雖說暫時還沒收到返校的通知,但幸運的是,越南留學生Totto-chan也在疫情期間找到了未來的就業方向——成為一名漢語老師。在越南疫情已得到較好控制的情況下,尚不能返校的Totto-chan申請了在越南的一所高校里教授漢語的工作,每周工作四天半,盡管忙碌,但她發現自己慢慢愛上了漢語教師這個職業。

Totto-chan在學校里度過的第一個教師節

Totto-chan說,等學校發布返校通知時,她想認真地走遍校園里的每一處。喜歡體驗新鮮事物的她也已踏足中國大江南北諸多城市,下一站她想去西安看看,“自己每多走一步,未來就有更多的話題可以和學生聊。” Totto-chan描述著自己曾走過的中國,以及自己對未來的期待。

Totto-chan眼中的杭州

與澎湃新聞分享生活的海外留學生們,雖無法涵蓋全部,但也是疫情之下這類“特殊人群”的縮影:Totto-chan帶著遺憾離開學校,卻始終期待著重返中國之日;佐藤接受了疫情的“挑戰書”,實現自己的心愿,也將此次求職經歷視為一段難忘的旅程;Aki親眼見證了疫情下的中國,也堅定了自己的留學夢;宓娜在疫情中獲得“喘息”的機會,決定放下思緒的包袱,將煩惱留給明天……

而回顧疫情下的中國留學生,海莉在特殊時期意外收到夢校Offer,斟酌之后選擇“居家留學”,卻也實實在在地感受到了不曾體會過的艱辛;伊凡面臨人生規劃中不曾設想過的選擇,鼓起勇氣前往英國,發現現實可能不如她想象的那么糟糕;而旎旎更是在融入當地的過程中,對他人施以援手,潛移默化地影響了當地人對疫情的想法……

“不過是文憑而已,生命更重要啊!”從意大利暴發第一波疫情開始,旎旎的父母常把這句話掛在嘴邊,勸她放棄。直到現在,他們還在后悔當初不應該讓旎旎前往意大利。“有時候聽到這些會很沮喪。”旎旎坦言,“但他們只能從新聞里了解我目前的處境,所以我可以理解他們。”

像旎旎一樣,許多留學生在面對疫情時,身上背負了太多的不安與躊躇——來自父母的擔憂、來自朋友的勸阻、來自外部社會的沖擊。不管是繼續前行,還是暫時停下來養精蓄銳;不管是堅定不移,還是后悔自己曾經做過的選擇,至少他們仍舊懷揣著夢想,在疫情中看到了更廣闊的世界,認識到了更真實的自己。

展望未來,旎旎眼中泛著期待的光芒:“繼續加油,就快要畢業了。明年還有最后一個畢業演出,我希望能順利參加畢業典禮…”

“這段留學經歷意味著什么?” 旎旎想了想,向澎湃新聞記者坦言,“我想是成長。至少我學會了做飯。”旎旎對著鏡頭微笑,繼續今天的鋼琴練習。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司