- +1

全球記疫|在澳被困一年的中國一家人:搬家五次,多次回國不成

【編者按】

2020年,全球遭遇了一場前所未有的浩劫——新冠肺炎。7000萬人確診,170萬人病亡,人員往來停滯,全球經濟陷入了第二次世界大戰之后最嚴重的衰退……

生活正緩慢恢復,但新冠無疑已深刻烙印在了所有人的記憶里。這份記憶終將給人類留下什么?封鎖?社交距離?還是未來面對新一場疫情時的更好應對?

澎湃國際推出“全球記疫”系列報道,回顧多國民眾在過去一年間經歷的悲歡離合,勾勒出疫情下世界所呈現的前所未有的圖景,從中展望人類與地球將走向何方。

這是胡丹經歷過“最折騰”的一年。

2020年1月17日凌晨,農歷新年前,北京外國語大學學者胡丹帶著父母和10歲的女兒,在首都機場登上了飛往澳大利亞墨爾本的航班,打算在澳大利亞過年。

不曾想到,這一去,一家人就在澳大利亞被困將近一年。

2020年對全世界而言都是艱難的一年,對澳大利亞來說更是如此。年初,澳大利亞部分地區出現嚴重干旱,之后是野火肆虐,隨后新冠疫情暴發更是帶來了漫長的封城。

1月底,剛剛抵達澳大利亞的胡丹接受了澎湃新聞(www.usamodel.cn)的采訪。此時,疫情在世界各地先后暴發,澳大利亞亦無法置身事外。從旁觀者變成了親歷者,年中澳大利亞又發布最嚴格居家隔離令,胡丹和家人在墨爾本經歷了全世界時間最長的“封城”之一—— 三個多月的居家隔離。

這一年,胡丹搬了五次家,多次回國不成——機票、簽證、“雙陰性”證明、漫長的轉機旅途,都成了她回國路上的攔路虎。從慶幸到焦慮,從急切想回國到最終放棄努力,順其自然,這一年胡丹和家人經歷了太多坎坷。他們也是成千上萬因為疫情滯留在海外的中國公民的縮影。

2020年即將結束,近日依然滯留在澳大利亞的胡丹再次接受了澎湃新聞的專訪。回顧了這一年的經歷和感受。以下是她的口述:

【口述者】:胡丹

【坐標】:墨爾本

一年搬家五次

今年過年前,我帶女兒和父母來到墨爾本,他們是第一次來澳大利亞,原來是想在這里待一個月,過個年。我們來澳后的頭一個星期,墨爾本當地人因為山火導致空氣質量不好戴口罩,我們對此還在開玩笑。沒想到幾天后,中國國內的新聞就開始報道新冠病毒的事情了。

疫情前看澳網

我在武漢出生長大,在武漢中學母校的一個校友群里,很多武漢的校友講述了當地的情況。當時因為大家都不知道是怎么回事,所以都有點慌亂。

我在外面和人講我是武漢人,外國人都會愣一下,然后“強顏歡笑”地和我說話。 我有一個校友是美國有線電視新聞網(CNN)的記者,他當時還在CNN上向外國人介紹武漢是一個什么樣的城市,告訴大家武漢的美食——熱干面和意大利面很像。

當時我們覺得非常幸運,有點逃過一劫的感覺,因為父母假使不隨我來澳大利亞,他們很有可能會回武漢過年。

春節之后,雖然我們原本打算2月底回國,但是因為我們的機票是在新加坡轉機而出了問題——就在出發之前,新加坡出臺了新的規定:持湖北簽發的護照的中國公民,不論之前在哪里,都不可以在新加坡轉機。盡管我為這個事情跟新加坡航空溝通了兩三次,但是他們實在沒有辦法放行,所以我們只好等下次。

西澳州強硬的封城宣傳畫

3月,北外已經安排上網課了。那時美國和其他地方的情況已經不太好了。澳大利亞的疫情也開始抬頭。我就想,要不然就再等等。除此之外,彼時我不急著回國還有另一個原因——我在澳大利亞的博士畢業典禮安排在9月初,當時我就想要不然就索性等畢業典禮結束,戴著博士帽回來。

胡丹參加自己入圍的澳中杰出校友獎頒獎晚宴

結果萬萬沒想到6月澳大利亞維多利亞州爆發了第二輪疫情,把我的整個計劃再次全部打亂了。事后,學校不久又發通知:9月份的畢業典禮也取消了。

現在回過頭來看,我們對新冠病毒還是不夠了解,當時我一直覺得疫情很快就會結束的。

從1月份到現在,我們住的地方已經換了5個。有一次房東自己搬回來住,直接對我們說:“對不起,下個月不好住了。”

這些衣食住行的艱辛,只有在外面的人才體會得到。中國國內的人可能會覺得你為什么不買張機票回來?其實情況要復雜得多。

首先,墨爾本到12月還沒有恢復國際航班。(編者注:在暫停國際航班5個月后,墨爾本在12月7日首次恢復了部分國際航班)。為此,我只好去悉尼轉機回國,但這樣肯定要轉兩三次機。同時,我們原來還想過穿防護服坐飛機,不過我們一共有4個人,要找到適合不同人的防護服有難度,即便如此,大家在飛機上可能還無法喝水,我覺得這對老人與小孩傷害太大了。

西澳州強硬的“封城”宣傳畫

更大的問題是 “雙陰性”證明。根據要求,我們要48小時里做兩次測試,雖然墨爾本有一些機構可以做,但是不可能幾個小時出結果。為此,你只好先把房退了,行李都打好了,提前一天去做。另外,許多機構給的認證是短信,而短信認證又不被國內承認,有一段時間在墨爾本的華人真的是快瘋掉了。很多澳大利亞當地醫療機構看準了有利可圖,甚至干起了出售證明的買賣,兩個證明大概開價300澳元(約合人民幣1456元)。

那天我看歐洲的媒體報道稱,當地黑市上賣的證明跟澳大利亞這里價格差不多,我真的特別想苦笑。

此外,我知道很多已經回去和準備回去的中國人,從墨爾本飛悉尼的時候都是訂了兩張機票,因為航班經常會取消,假使取消就麻煩了。這一年,我在澳大利亞聽過很多類似的故事:留學生畢業之后因為簽證或者其他原因必須走,他們把房子都退掉了,結果因為上面這些原因走不了,真的非常慘。

有一段時間,我們真的是很想回國。到后來慢慢看開了,疫情最嚴重的時候,我也跟我父母這樣說,我覺得疫情肯定是可以控制住的,不用太擔憂,大米和廁紙也會有的,不用去搶購,因為老人家常常擔心大米和廁紙會斷供。

不過現在我已經不糾結了,我們已經做好了明年再回國的打算。

澳大利亞抗疫:雖有不足,但仍有亮點

6月的時候,我所在的澳大利亞維多利亞州爆發了第二輪疫情,因此當地進入了長達三個多月的“封城”,這是全世界最長的“封城”之一了。

作為一個身在其中的“旁觀者”,又是研究澳大利亞的學者,這次疫情倒是給了我一個近距離觀察澳大利亞政治制度和政府治理能力的機會。這場疫情的防控反映出了澳大利亞地方和聯邦政府之間的博弈。

胡丹在澳大利亞智庫參加活動

澳大利亞第一波疫情是和一艘郵輪有關,聯邦政府的檢驗檢疫的人員和新南威爾士州的人,都以為是對方管,然而對方都沒有管,后來郵輪上的人都回家了,政府才發現疫情已開始蔓延。

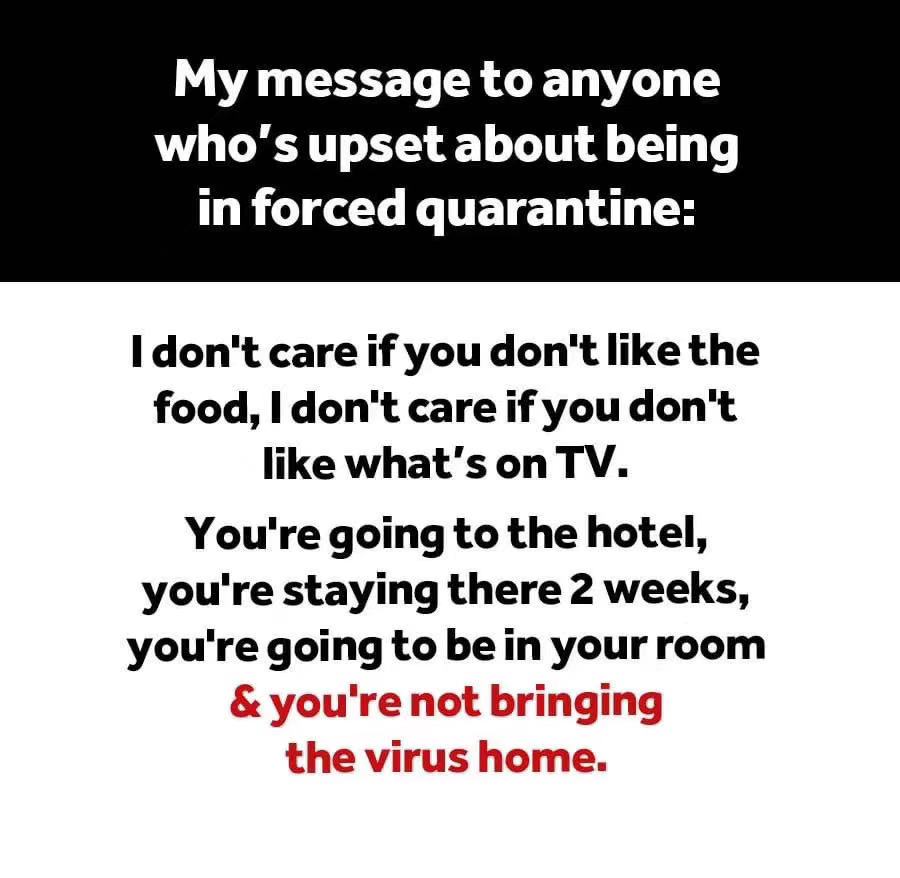

6月底的第二輪疫情則是起于一家隔離酒店的管理問題。當時澳大利亞政府把隔離酒店的保安工作外包給一個保安公司,而保安公司后來發現人手不夠,就臨時雇了一些人。一個工作人員在酒店被感染了之后,回家又傳給家庭成員,疫情就擴散開來。

這兩個事件反映出澳大利亞政府治理上存在很多問題。此外,聯邦政府還鬧了一個大笑話,澳大利亞財政部在估算可能會有多少人需要失業補助的時候,由于發給企業的調查問卷設計上存在問題,最終導致實際數字差別特別大。

澳大利亞是有一點島國思維的。疫情最開始的時候,他們非常小心,相比同屬英聯邦的英國,澳大利亞從來沒有提出過全民免疫之類的策略。這或許是因為澳大利亞此前發生過很多次外來生物入侵造成災難的教訓,所以他們對于檢驗檢疫一直是非常小心的。

澳大利亞從一開始就非常清楚地計劃抗疫對策:假使疫情擴散,情況變得嚴重,那么需要用于急救的呼吸機是多少?醫療體系可以提供多少個床位?他們一開始就知道重點在這里。

其次就是澳大利亞在執行具體措施的時候還是相對嚴格的。 我記得很清楚,大概在6月至7月疫情趨于惡化之后,澳大利亞政府要求人們在公共場合必須戴口罩,不戴罰款1500澳元(約合人民幣7292元)。最嚴重的時候,一戶人家一天只可有一個人外出,活動范圍是5公里內。

有一個印度人為了去吃印度菜,開車30公里去買,結果被警察抓到,警察說:“ You have a very special curry chicken here.”(你這個咖喱雞吃得太特別了),我們看了這個新聞都覺得特別好笑,但是也特別理解。

宵禁的規定出來之后,大家都在遵守,現在絕大部分人外出都戴口罩,這一點我還是很感動的,因為我知道美國很多州也有相似的規定,但老百姓根本就不遵守。

澳大利亞4月份時候還做了一個跟疫情相關的民調,詢問民眾覺得各國政府應對的怎么樣?澳大利亞人給自己的政府打的是91分,相對比,新加坡只有60分。我跟澳大利亞媒體人說,實際上,你們的報道在塑造本國人對政府的看法上起了很大的作用,信息傳播極為重要。

澳大利亞人覺得自己今年特別慘,因為澳大利亞此前連續29年實現了經濟增長,這在西方國家中極為罕見,而今年卻因為疫情一下子陷入了衰退。

如今,新冠病毒疫苗已經在一些歐美國家投入使用了。澳大利亞人非常相信疫苗,因為全球一些比較重要成功的疫苗是澳大利亞這邊研發出來的,如HPV疫苗。

澳大利亞政府現在已經在好幾個地方進行了疫苗采購。澳大利亞聯邦政府層面現在的想法還是暫時不會大規模讓外國人入澳,而是等疫苗普及后再重開國界,這一時間節點可能會在2021年中期,甚至是2021年年底了。

疫情下,人會更關注自己

這一年對我來說精神壓力可能會大一些。因為長時間和家里人呆在家里,比以前相處的時間更多,矛盾也肯定會更多。大家整天在一起,情緒上有什么反應的話,馬上就會表現出來影響到你。

這一點在澳大利亞本國人中也是很明顯的。墨爾本在封城時期打心理求助熱線的人特別多,大概增加了30%-40%。我現在才終于明白人是需要外出的,假使成天憋在一個地方,那一定會有問題的。

我自己有一個感受,就是說像在這種大規模的災難之后,所有人都會被迫地去更關注自己,或者說,更關注自身和自己小范圍的生活質量。

說實話,我也會害怕自己或者家人感染。我主要更擔心老人。

這一年說實話,我原本在北京應該完成的工作一件都沒落下,這真的是很難想象的。對我們學者,對于做研究的人來說,更多時間呆在家里其實反而可以出更多的成果。

至于我10歲的女兒,她最初上網課,后來時間長了實在沒有辦法了,只好自己在家里自習。3個多月完全沒有出過門,對她來說才是最大的挑戰。很多時候,我們搞研究的在開網會,她會不小心出現在鏡頭里,這可能也成為了許多人工作中的新常態。

胡丹和女兒在公園

而我的父母從冬天(中國)一下子來到了夏天(澳大利亞),生理上經受了挑戰。不過與之相比,更難的是文化上的適應。我父親有一段時間非常焦慮。 因為他覺得本來來澳大利亞很幸運,結果沒想到澳大利亞情況反而變得更嚴重了。

他每天會出去散步。有一天他回來跟我說,其實自己也不明白為什么那么焦慮。剛才走到附近一個非常大的花園,看見澳大利亞人三三兩兩地坐在地上曬太陽,特別開心。他說,當時突然就問自己,為什么他們就一點不焦慮,為什么我這么焦慮?是不是我太驕傲了?我覺得,文化上的這種影響其實是雙向的,蠻好的。

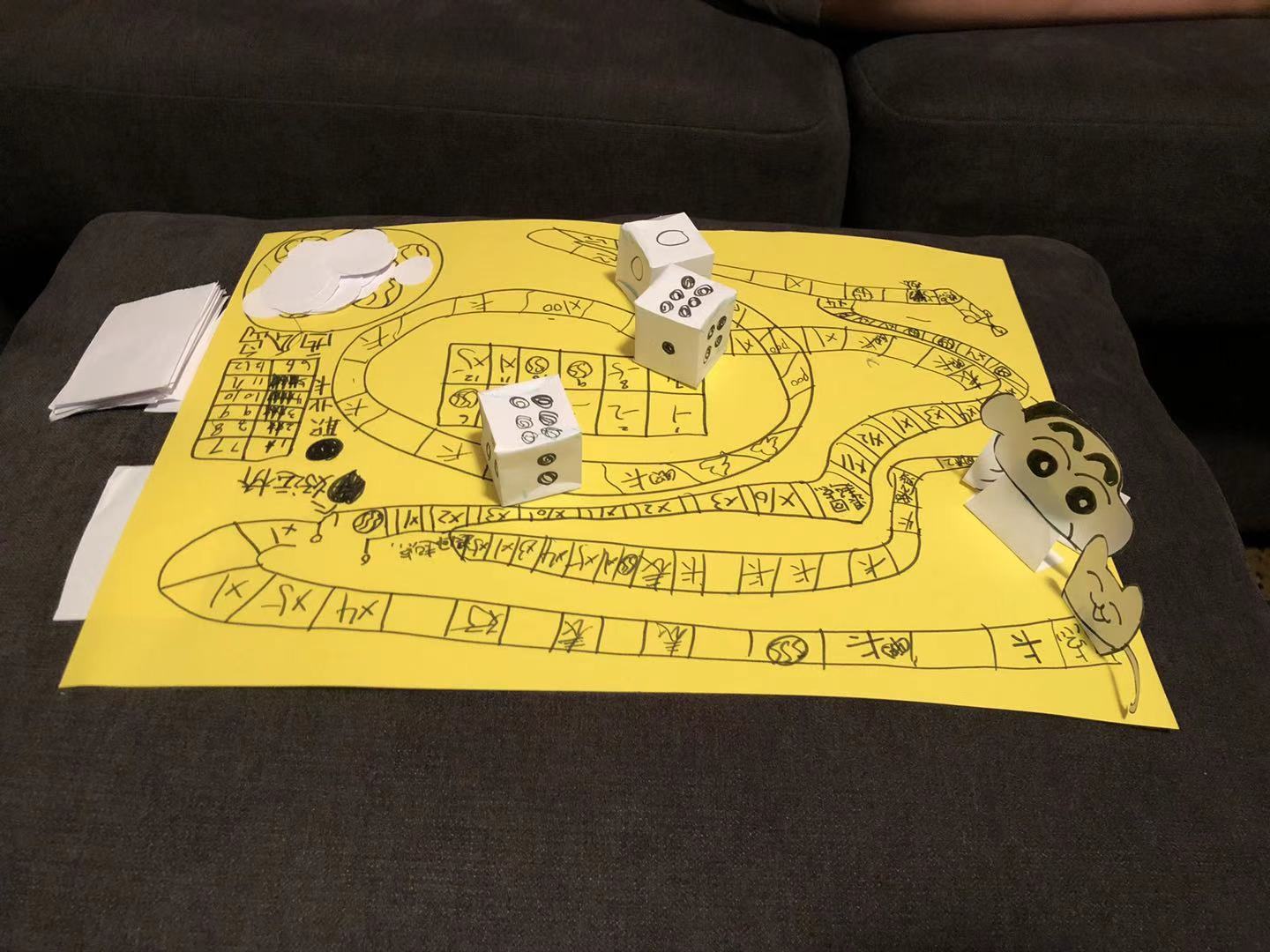

胡丹的女兒在家里三個多月不出門,開始自制紙牌、桌游,用廢布、彩筆做手工

我覺得,中國人和西方人在談到疫情時候有不同的感受主要是因為雙方的參照系不同。或許由于他們沒有經歷過SARS,所以我覺得最開始他們看到中國一些強力措施的時候會有點不理解。

總之,雖然2020年對我和許多人來說都很不容易,但是我堅信,2021年會好起來的。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司