- +1

真實影像|印度紀錄片《懷舊未來》:對身體編碼的五種居所

《懷舊未來》海報

印度紀錄片《懷舊未來》(Nostalgia for the Future,2017)所關(guān)注的對象,是印度過去一個多世紀以來的現(xiàn)代主義建筑,紀錄片要讓建筑“說出”自身想要塑造的現(xiàn)實理念。

影片有兩個作者,一位是紀錄片導(dǎo)演穆庫爾·基肖爾(Mukul Kishore),另一位是建筑與城市規(guī)劃的研究者和從業(yè)者洛汗·希夫庫瑪(Rohan Shivkumar)。他們都對印度城市的建筑空間感興趣,影片是兩人長期合作的結(jié)果。

兩人在《懷舊未來》中尤其思考和呈現(xiàn)了一種深層的現(xiàn)實,它隱藏在可以觸摸和占有的居所之中:內(nèi)部和外部的邊界劃分,是種看不見的指令,對經(jīng)驗進行編程,讓印度人不斷地向往新的東西,就像是想要回到家園的鄉(xiāng)愁一樣迫切。

《懷舊未來》有種考古意味,要在不同的居所建筑中建立出譜系。具體來說,是從印度19世紀末以來的歷史維度中,選取四種建筑作為標本,挖掘每種居所對于印度作為一個自足的現(xiàn)代化國家的政治構(gòu)想。這些構(gòu)想不僅通過建筑被表征出來,也通過建筑影響印度人的社群和身體。

拉克西米維拉斯宮(Lakshmi Vilas Palace)是在印度通往民主獨立國家的現(xiàn)代性進程中出現(xiàn)的第一個標本,它位于印度西部靠近阿拉伯海的古吉拉特邦。拉克西米維拉斯宮是一座王宮,由當時的巴羅達國王薩亞吉勞·蓋克瓦德三世(Sayajirao Gaekwad III)建于1890年。

這個國王有個傳奇的身世,王宮是這種身世經(jīng)歷的表現(xiàn)。國王本來是鄉(xiāng)下男孩,在英國人安排下,過繼給皇室成為邦王,從此他的人生變成不斷學(xué)習(xí)和模仿,從而成為一個理想君主的過程。就像在王宮里處處可見的人體雕塑和西式景觀一樣,英國導(dǎo)師的規(guī)訓(xùn)寫入了薩亞吉勞的身體,他試圖用人權(quán)、自由、平等這些觀念重新界定國民的身份。

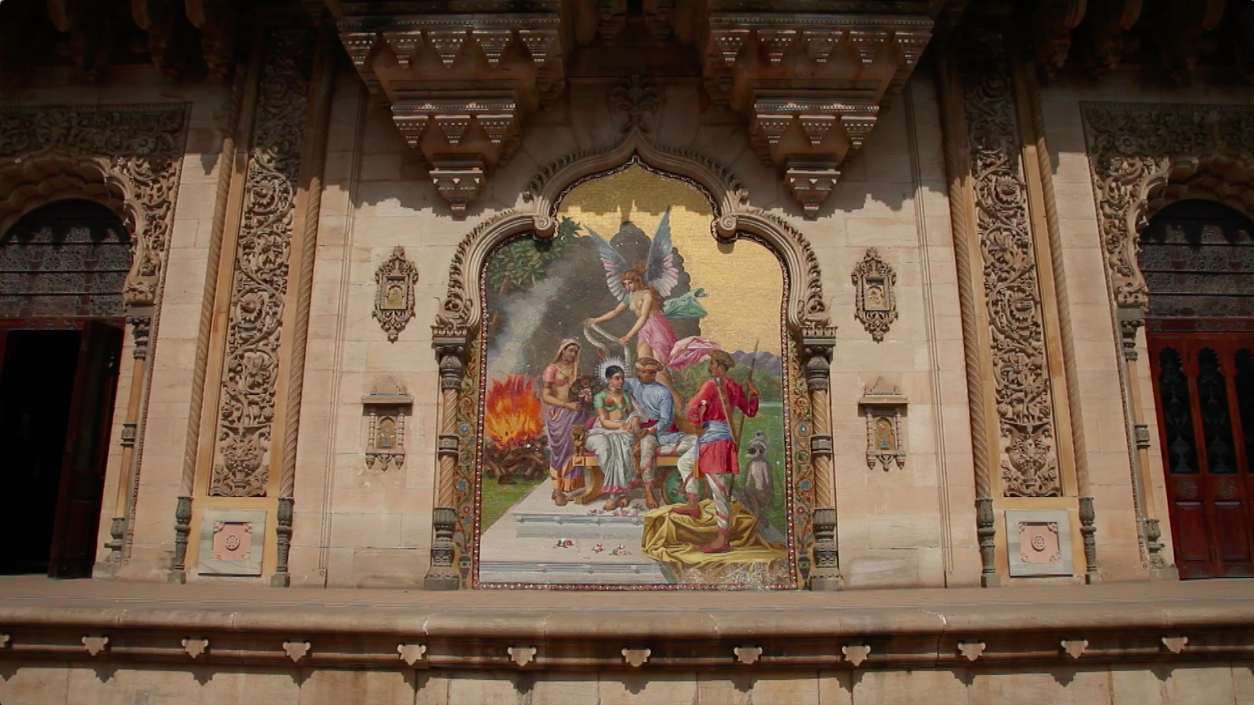

國王的家園 本文以下圖片均為影片截圖

居民在建筑的鏡像中不斷關(guān)照和調(diào)整自己的模樣:王宮用西方風(fēng)格調(diào)整印度本土故事,最明顯的表現(xiàn),是王宮收藏的大量的拉賈·拉維·瓦爾瑪(Raja Ravi Varma)現(xiàn)代畫。畫家用西方繪畫風(fēng)格描繪印度神話故事,圖像中的圣人擁有白皙的皮膚,借由大批量復(fù)制的印刷技術(shù),進入印度人的視野和集體記憶。

教化民眾,是現(xiàn)代國家的任務(wù)之一,國王建造的許多學(xué)校也是王宮的延伸。他資助寒門、低種姓的孩子向社會上層流動、成為政治和社會的精英,于是,國王在殖民主義全球化時期的理想——成為文明人、成為先進現(xiàn)代國家——也經(jīng)由這些精英獲得了延續(xù)。

西式風(fēng)格的印度神話故事壁畫

第二和第三種居所:尼赫魯?shù)牟霞訝柡透实氐撵o修院

印度在近代經(jīng)歷的創(chuàng)傷,要求發(fā)展出一套有別于模仿西方的現(xiàn)代化觀念。在紀錄片中,取而代之的,是尼赫魯?shù)默F(xiàn)代治國理念。昌迪加爾(Chandigarh)這座城市的整體規(guī)劃和建筑風(fēng)格,則是尼赫魯現(xiàn)代性的化身。

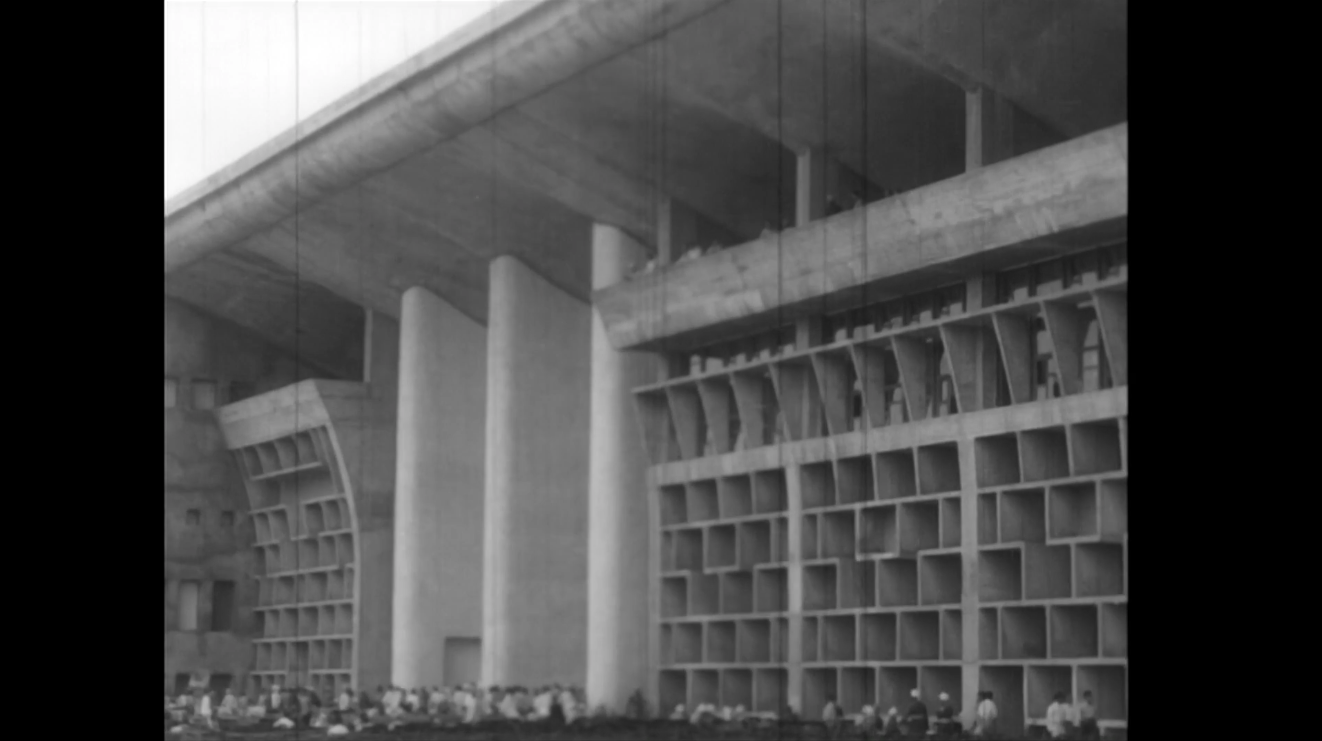

昌迪加爾位于喜馬拉雅山腳下,是印度聯(lián)邦政府直接管轄的中央直轄區(qū),是一座經(jīng)過縝密規(guī)劃的城市。獨立后,作為第一任總理,尼赫魯請來著名建筑師勒·柯布西耶(Le Corbusier),為昌迪加爾帶來現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型,通過這座城市和它的建筑,宣揚整個國家的取向。

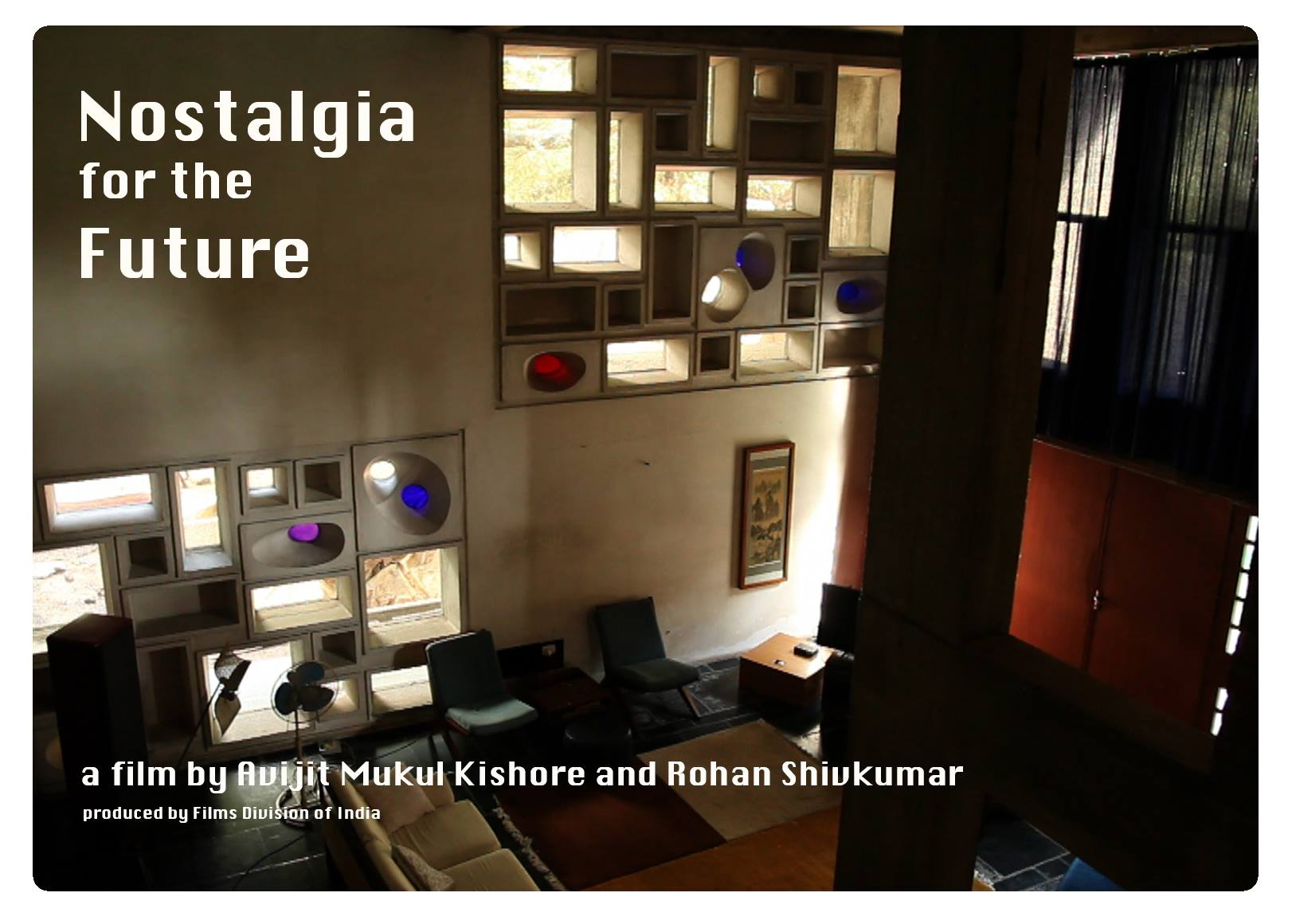

在1950年代,柯布西耶帶著他的工程團隊,對昌迪加爾做出總體規(guī)劃,并打造了數(shù)個地標建筑,尤其是議會大廈(Palace of Assembly),以及位于古吉拉特邦艾哈邁達巴德市的肖丹別墅(Villa Shodhan in Ahmedabad)。在建筑內(nèi)外,我們看到建筑群像人體器官一樣組合,曠野般的廣場、數(shù)不清的墻面窗戶、沒有遮蔽物的開口——建筑將自然納入自己的內(nèi)部,然后變身為一個新的自然。鋼筋混凝土劃分的內(nèi)部世界與外部世界,通過孔洞相互滲透,于是身體在其中擁有穿越的體驗。激烈的“開放”取代實用,尼赫魯現(xiàn)代性要從肉身經(jīng)驗上著手:“它會沖擊你的頭腦,因為它使你思考,你可能會被沖擊得顫抖,但它會讓你思考和吸取新的東西”。

肖丹別墅的外部和內(nèi)部

與巴羅達國王以模仿而成就自我的理念相反,尼赫魯倡導(dǎo)“創(chuàng)造”,拋除模型。這種改革也是一種動員,讓身體和身份擺脫了種種等級制度,包括種姓的、階級的、性別的等級結(jié)構(gòu),無差別地成為建設(shè)新國家的生產(chǎn)力。

紀錄片掘取第三種居所,揭示尼赫魯?shù)摹皠?chuàng)造”方案的真相:它并不是一種充分的創(chuàng)造,反而延續(xù)著前獨立時期的治國理念。這個建筑就是離肖丹別墅不過七公里左右、同樣毗鄰薩巴爾馬蒂河(Sabarmati)的甘地靜修處(Gandhi Ashram),是甘地倡導(dǎo)的“非暴力不合作運動”(Satyagraha)的發(fā)源地。尼赫魯讓新國民的身體接受不安而動蕩的鍛造,以犧牲肉體上的愉悅和舒適,換來推動國家自立的勞動力,其實源于甘地的思想:追求自足的生產(chǎn)、精神上的滿足和最低限度的享樂。

甘地靜修處

第四種居所:新德里的公共住房

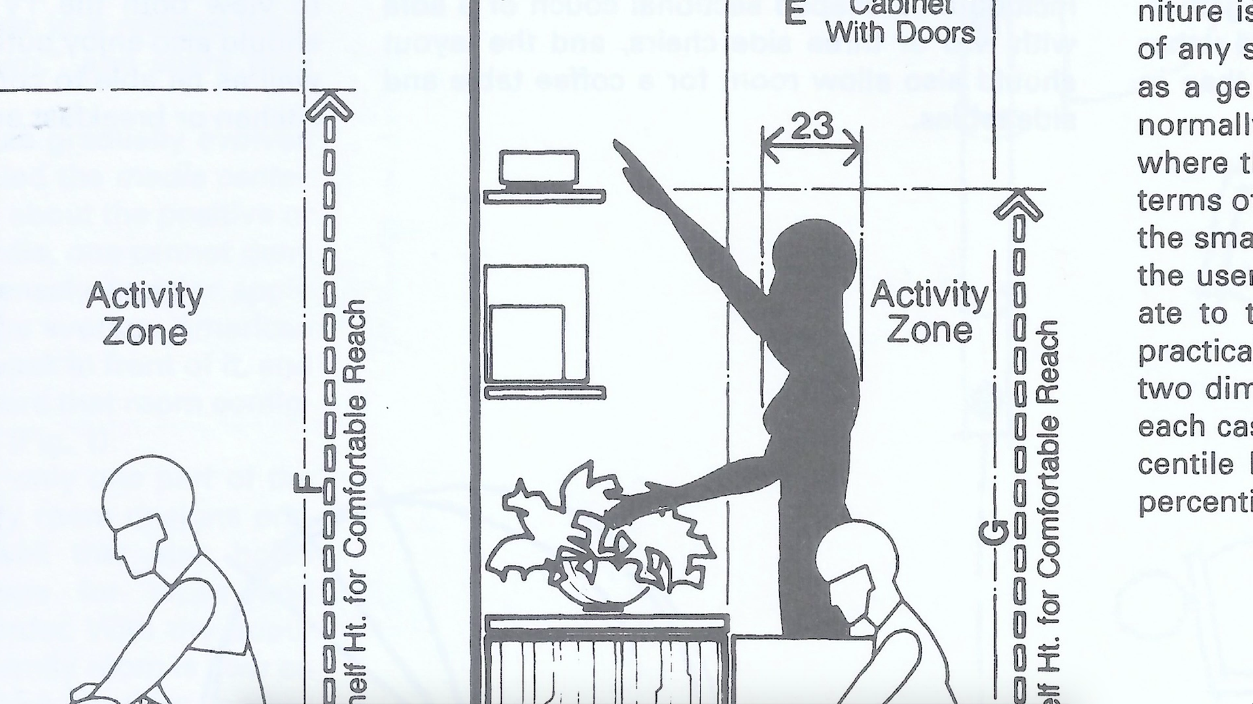

與昌迪加爾的精英現(xiàn)代性不同,獨立后新德里的城市發(fā)展,是另一種現(xiàn)代性的化身:大眾化的現(xiàn)代性。為了應(yīng)對印巴分治后的巴基斯坦難民,德里發(fā)展局(DDA)設(shè)計了一系列難民住房和公共住房的建筑方案。它強調(diào)高效,為最大數(shù)量的人提供最小成本的居住空間,用標準化的現(xiàn)代生活要素(比如自來水、交通位置)革新生活空間。紀錄片認為,這種效率理性是一種工程思維,對人性的考慮在其中缺席。也就是說,進入新空間的移民,已經(jīng)被一系列技術(shù)操作量化,人被編碼為數(shù)值化的人,擁有統(tǒng)一的行為特征、取消了文化差異。

公共住房工程對身體的編碼

作者們在紀錄片中探討的身體是“純粹的身體”而不是“社會化的身體”。“純粹的身體”是我們的肉身存在,是一種經(jīng)驗的領(lǐng)域,是人最基本的感知、行動、理解所構(gòu)成的整體,“社會化的身體”是基于肉身存在而形成的種種社會身份和關(guān)系。

比如種姓制度安排低種姓和高種姓的人之間要保持距離,減弱他們之間的交往活動,這是有意識的。而空間在無意識上安排身體,讓保持距離變成一種接近“自然”本能的狀態(tài)。《懷舊未來》透過對建筑的分析,透露這種“自然”本能中潛在著管理與被管理的關(guān)系。君主也好、總理也好,政治精英也好、資本也好,通過居所的形式,促進或抑制身體可以感覺什么、做什么。建筑并不只是景觀和居住條件,也是信息、能量和物質(zhì)所構(gòu)成的裝置,人在其中的活動,讓它持續(xù)運轉(zhuǎn)。

編程身體的第五種居所

《懷舊未來》延續(xù)了基肖爾的前作《垂直城市》(Vertical City,2010)對于公共住房建筑的思考:貧民窟的居民之所以與外界隔絕而“成為貧民”,并不是因為社會先認定了他們的貧民身份,而是缺水、行動不便、交通不便的物質(zhì)處境,使他們的家園成為都市中被拋棄的飛地。

在《垂直城市》中,為貧民打造新的高層居所,是為了釋放貧民窟所蔓延的土地,以供開發(fā)。取代貧民窟的公共住房,體現(xiàn)出資本對孟買城市空間的資源分配。在《懷舊未來》中,柯布西耶和尼赫魯通過建筑和城市規(guī)劃所打開的身體空間,被商業(yè)力量重新界定。消費者占有廣場、水域甚至天空,安置自己的休閑時間,對空間的消費帶來另一種生產(chǎn)力,這種生產(chǎn)不同于甘地倡導(dǎo)的紡紗這種需要自律才能產(chǎn)生成果的傳統(tǒng)勞動形式,身體的愉悅反而成為推動經(jīng)濟增長的動力。

在消費中勞動的身體

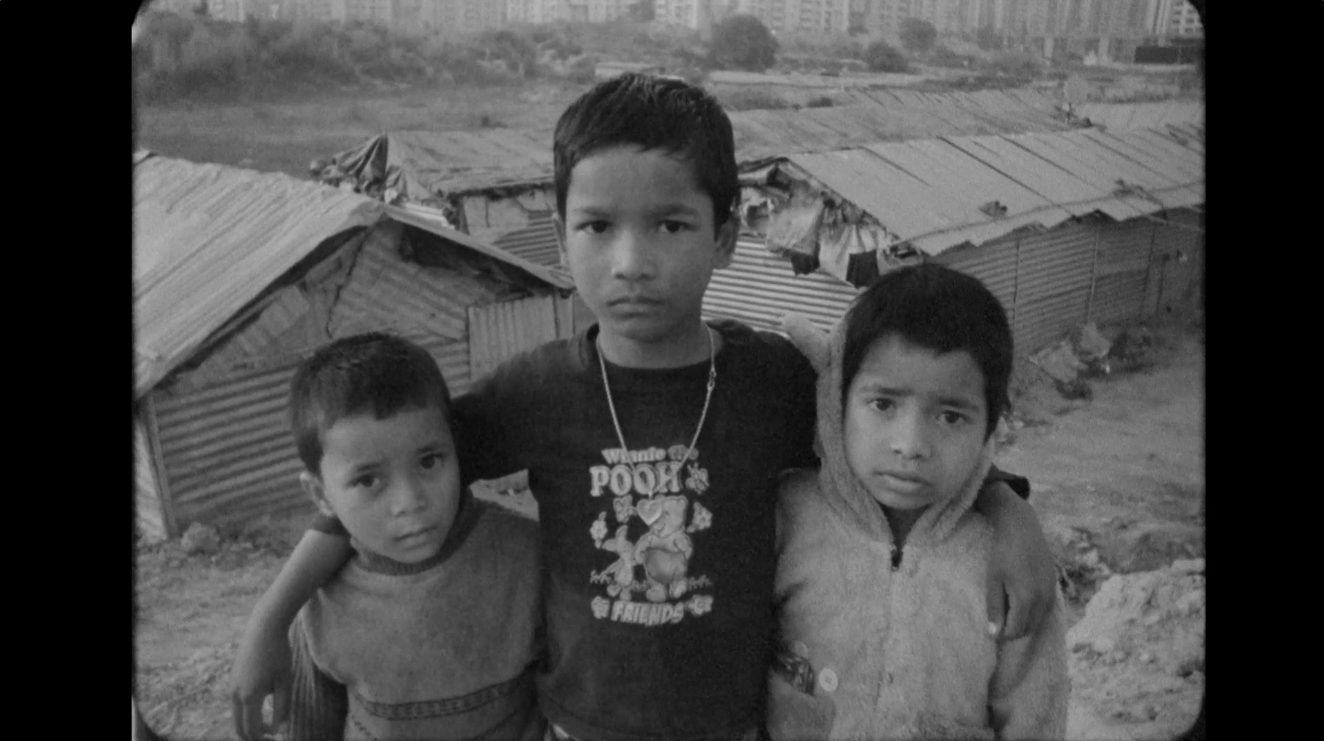

還有一種對開放空間的占據(jù),來自城市邊緣的棚戶居民。在紀錄片的末尾,在鏡頭的視野中,男人抱著孩子,背后則是他們的家園:臨時簡易棚。接著,基肖爾將膠片安裝到現(xiàn)已被印度主流紀錄片所淘汰的16mm攝影機中,繼而,簡易棚被黑白影像帶回到幾十年前。在這種過去和當下的對比中,我們看到,紀錄片人的攝影機雖然發(fā)生了改變,但他們對于棚戶居民的凝視卻一以貫之。

如果說影片中前四種建筑規(guī)劃出的,是一種理想的公民的身體,那么屬于簡易棚的身體卻是未經(jīng)規(guī)劃的。基肖爾和希夫庫瑪認為,這些身體“拒絕或者說無法被現(xiàn)代化”。如果說建筑是種編程,那么這些身體甚至無權(quán)進入程序。影像是用來統(tǒng)攝他們的生活世界的新建筑。換句話說,紀錄片本身,構(gòu)成了編碼經(jīng)驗世界的第五種建筑空間。

紀錄片的凝視形成第五種建筑

在印度獨立后,尼赫魯非常重視紀錄片這種表征媒介,把紀錄片打造成一種教化民眾的工具,用來傳遞他對于國家和民主的構(gòu)想,教導(dǎo)民眾應(yīng)有的權(quán)力和責(zé)任。為此,政府延續(xù)了英國公共紀錄片的傳統(tǒng),建立印度電影局(Film Divisions India),制作和傳播宣傳性的紀錄片,塑造新的公民。16mm膠片攝影機,是用于拍攝這些紀錄片的主要工具。因為政府集中分配用于紀錄片生產(chǎn)和放映的工具,16mm膠片影像幾乎成為國家話語的代言人。《懷舊未來》引用FDI的檔案影像,讓我們意識到,這些影像也是一種對于經(jīng)驗的設(shè)定。同時,作者們也試圖讓我們感覺和意識到紀錄片“建筑”對人們的管理,他們的方法,是將正被凝視的現(xiàn)實變形為黑白的、帶著過往色彩的世界,于是在現(xiàn)實與對現(xiàn)實的表征之間,紀錄片的介入活動顯現(xiàn)出來。

FDI的凝視:檔案影像與新生產(chǎn)的影像

在當下,數(shù)字技術(shù)取代了16mm攝影機和放映機,作為市場話語的代言人,推進了影像生產(chǎn)和傳播的民主化。而市場對城市空間的分配,卻正在將一些身體從城市空間中壓縮。《懷舊未來》讓16mm膠片攝影機的鏡頭重新對準這些無法被現(xiàn)代化的棚戶居民,當這些膠片沖洗轉(zhuǎn)錄為數(shù)字格式時,影像同時具有了兩種話語:飛地中的家庭成員進入國家和市場、膠片和數(shù)字所共同編程的空間。

這個影像建筑,寄托了基肖爾和希夫庫瑪?shù)默F(xiàn)代性觀念:“國家和媒介應(yīng)該成為公民意識可以滲透和聯(lián)結(jié)的多孔實體”。他們也通過并置多種格式、畫幅、材質(zhì)的影像(比如16:9與4:3、深紅濾鏡與檔案影像、黑白與彩色等等),打破連貫的話語和敘事,革新紀錄片的形式。考慮到影片本身也是一部由FDI委托制作的紀錄片,以及FDI在2012年后的改革轉(zhuǎn)型,也許可以將基肖爾和希夫庫瑪?shù)男问綄嶒灒暈榱硪环N對“新”的追求,或者另一種對于未來的鄉(xiāng)愁。

(作者徐亞萍系上海師范大學(xué)影視傳媒學(xué)院副教授)

“真實影像”專欄每次聚焦一部紀錄片,試圖從非虛構(gòu)的影像文本中還原城市記憶和拍攝者的思想實驗。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司