- +1

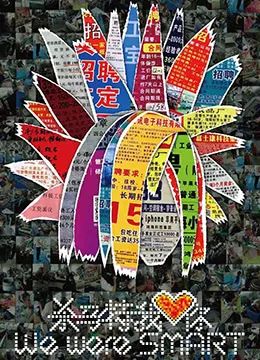

曾被人看不起的殺馬特發型,是許多打工青年追求過自由的證明

原創 霹靂蹄花 蹦迪班長

除了自己的頭發之外,

他們能支配的一無所有。

那就讓這唯一擁有的東西,

留下追求過自由的痕跡。

2020年,殺馬特終于從現實里滅絕了。

對于許多網民來說,一場持續了17年的,圍剿“腦殘”審美的“撥亂反正”戰役終于迎來了全面勝利。

從2003年開始,從反對低俗土味的“小清新”,到單純不理解殺馬特的路人們,曾共同對殺馬特發起過一次規模史無前例的大圍剿——

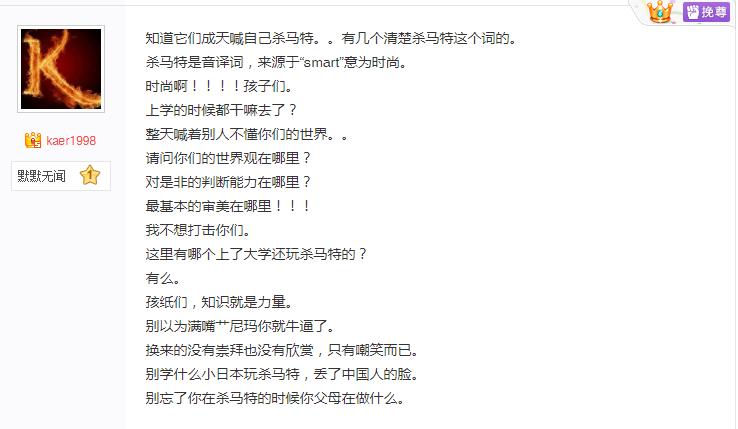

起初,這場圍剿的小陣地是從反殺馬特吧開始:

在這里,每天都有反殺網友用侮辱性的語言給殺馬特們“講道理”——

“殺馬特是音譯詞,來源于‘smart',意思是時尚”

“但你們見過哪個上了大學還玩殺馬特的?你們配稱作為時尚們?你們就是群學小日本,丟中國人臉的東西!”

更極端一些的,甚至連道理也不講,直接把殺馬特的QQ掛出來,一邊罵殺馬特是腦殘,一邊呼吁大家一起人肉殺馬特,“讓全世界都知道這個腦殘是誰” 。

放在今天,不管對象是誰,人肉都是侵犯隱私的爭議行為。

但在當時,因為殺馬特在許多網民心中已經是“害死人”的東西,所以大部分人不但為此拍手叫好——

甚至還建議一位母親“應該盡快帶玩殺馬特的女兒去看心理醫生。”

在民憤沸騰到極點時,甚至還有人在反殺吧搞起了行為藝術:

“為殺馬特收集1w句殺馬特滾出中國。”

最后,在這股反殺潮不斷膨脹熱化后,反殺黨還一度聯合帝吧一起出圈,先是潛入了殺馬特吧里發了成百上千條侮辱殺馬特的帖子。

而殺馬特吧的吧主,也在這次進攻中被反殺黨搶走:

隨后,反殺黨們還深入了殺馬特的各種千人QQ群、QQ炫舞房間,在用同樣的手段篡權后,便解散群,并大肆辱罵,迫使殺馬特放棄游戲——

很快,在網絡上,殺馬特便徹底滅絕了。

如今,在網絡上這些群都已經徹底不見

但反殺并沒有就此放過殺馬特。

線上狂歡后,很快,就連在線下,殺馬特們也遭到了反殺們的重拳出擊——

在李一凡《殺馬特,我愛你》的紀錄片里,有一位殺馬特回憶起自己的被打經歷:

“當時特別狠,有一回我一個同伴,直接被兩個人按著,用打火機把頭發給漂了,去派出所也沒用,因為我們連暫住證都沒有,去了還會被查。”

那時候,打殺馬特的人個個都認為自己是英雄,爭相在網上炫耀。

但即便十幾年后,很多人都從未意識到,自己當年到底做了一件多么殘忍而荒誕的事情。

直到今年,一部叫《殺馬特我愛你》的紀錄片上映后,很多人才明白,那些當年被無故毆打的人其實不僅是殺馬特:

他們可能還是留守兒童。

可能是為了供妹妹讀書出來打工的哥哥。

可能是每天都要工作12小時以上的底層勞工。

而過去自以為高人一等的我們,和殺馬特青年一樣離開校園步入社會后,也終于明白了自己也不過是可替換的工具人,只是分工有所不同罷了——

更何況,相比一直遵循世俗規則,上學時好好做題,上班后按時打卡按時寫周報的我們,殺馬特青年還至少追尋過“自我”到底是什么,并沖擊過規訓自己的秩序。

于是,我們后知后覺地發現:反殺馬特這出鬧劇,其實是一場悲劇。

一場關于底層勞工徹底被邊緣化的悲劇。

殺馬特,

一門來自殘酷工廠的地下文化

站在審美制高點,許多人剛開始都認為殺馬特不過是一種“舶來文化”——

怪異的發型和穿搭,是在模仿80年代末日本的“視覺系搖滾”:

只不過在他們眼里,比起真正的視覺系朋克,殺馬特的造型過于廉價、粗制濫造,用舶來都顯得有些客氣,更像是山寨——

“實際上,他們就是群文盲,根本不懂啥是朋克,還妄想模仿”。

但其實這一切,都是“審美人上人”對中國殺馬特的意淫式解讀。

事實是,或許當年羅福興創立殺馬特時,的確借鑒了一些視覺系元素。

但絕大多數殺馬特們,在染發之前,根本就不知道什么是視覺系,什么是華麗搖滾。

真正將他們推向殺馬特生涯的,根本不是朋克,而是一場被血汗工廠壓迫出的集體叛逆。

被工廠壓榨到極致后,殺馬特成了邊緣打工人的情緒出口。

在紀錄片的開頭,李一凡隨機采訪了七八位殺馬特,問他們都是什么時候輟學的?

結果得到的統一答復,都是13歲、14歲,甚至年齡更小的,12歲就輟學出來打工了。

因為年紀太小,所以正規大廠都不敢雇傭童工,只有一些藏匿在城中村或者城邊村的黑作坊才敢雇傭他們。

一樣的年紀,當城里孩子無憂無慮盯著可以撥號上網的奔騰電腦探索更大世界時——

他們卻必須時刻盯著工廠里的又冰冷又危險的機器,稍有不慎,就可能永遠失去手指頭。

而一天12小時、一個月不到兩天的休息,更是讓殺馬特們常年都處于過勞狀態。

在這些黑廠里,他們唯一的安全保障措施就是:“嘴里經常含一片檸檬,防止自己走神。”

這并非夸張。

即便日夜提防,一個叫小鐘的農村孩子還是在打工第一年,就永遠失去了自己的指尖。

小鐘本以為這場意外老板至少要給自己些許賠償,結果沒想到老板直接說:“你愛做不做,反正你年紀又小,你出去也找不到工作。”

最后,小鐘為了生計,只能忍氣吞聲在這家黑廠躺了三個月休養康復。

直到多年后接受采訪,被問及為什么不去相關部門維權時,他才說:

“我當時連什么是勞動局都不知道。”

其他同伴們看到小鐘的遭遇后,卻也只是感慨:“沒辦法嘛,為了生活,好多人都是斷手斷腳,這有什么啊,想開了就很容易。”

懵懂,無知,軟弱,是當時許多殺馬特剛開始進城務工時普遍的狀態。

在許多老板眼里,這些特質也意味著他們“十分好欺負”,所以即便落下殘疾,也不會賠一分錢。

在他們眼里,殺馬特早已不是人,而是賺錢工具。

為了避免被查到雇傭童工,有的廠甚至還提前準備好大箱子,這樣“有人來檢查,把她塞箱子里就不會罰款了。”

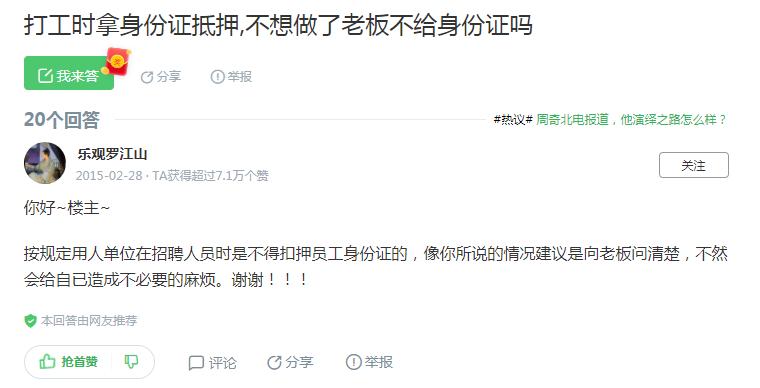

有的殺馬特想逃,但為了防止他們跑路,老板卻會同時扣押他們的身份證和工錢:

按照約定,頭一個月如果走人,一分錢工資都沒有。干夠三個月才能結錢,在此之前,只能預支工資,前提是有時候得抵押身份證。

因為打工者處于弱勢,所以抵押身份證幾乎已經成為了傳統默認行規

在這種極端壓榨、束縛的工廠環境下,小莉曾經一度產生過自殺的念頭:“那會我特別的壓抑,經常在網上搜安樂死藥物。”

“和我媽傾訴,她就會罵我,說自己也不需要休息,只要掙錢就行了,為啥她就沒事?我那會就真的不想活了。”

就在小莉趨近絕望時,一次在網上與殺馬特的偶遇,讓她看到了自己人生的另一種可能性,并重燃了生的希望——

“廠里有個人,她搞了一個有三種顏色的頭發,還穿那個帶鉚釘的靴子。雖然我和她們不是很熟,但我能感受到那種性格的氣氛。

她們就是自由,就是個性的,我當時就覺得,我的人生必須發生一些轉變,我也要成為殺馬特。

哪怕,這個選擇是錯誤的。”

或許小莉的故事有一些極端,但在當時,許多打工人選擇成為殺馬特,卻都和她一樣——

是為了找一個情緒的發泄口,是為了自由,為了擺脫工廠的束縛,找到屬于自己的個性。

哪怕這種自由是一種幻覺,他們也可以讓大部分時間屬于工廠的身體,打上自己的鮮明印記。

既然除了自己的頭發之外,他們一無所有。

那就讓這僅僅擁有的東西,留下追求過自由的痕跡。

殺馬特,

讓他們重新有了活著的感覺

起初,很多人玩殺馬特只是一次關于個性的嘗試——

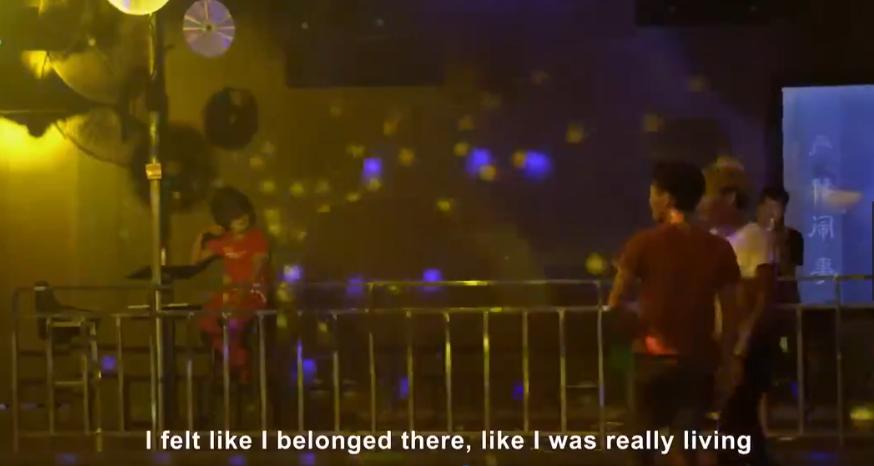

在搞殺馬特發型前,小安最嫉妒的一件事,就是有一次星期天,她去溜冰場時遇到了兩個殺馬特女孩。

“她們一進去,大家好多男的都在尖叫你知道嗎?當時老伴直接說免單了,我問我們難道不是女的嗎?你要免單就全免單。”

“結果老板說,哪天你把頭發也搞成這樣,我就給你也免單”:

從此,在安小白心中便對殺馬特有了一個隱約的認知:

當殺馬特,搞個發型,就可以從流水線上的底層工人一夜之間變成大明星。

為了驗證這個念頭,她立刻和姐妹去做了頭發,結果剛進溜冰場,就開始有男孩過來主動問她:“美女,要不要拉一下?”

那之后,她就開始拼命染發換發型,業余最大的愛好,也變成了去溜冰場玩殺馬特。

有一回身上已經沒錢去溜冰場了,結果站在溜冰場外,小安的腳“不自覺就自己動了起來”,“總感覺這個溜冰場里沒我好像就不完美了。”

你可以說,小安這樣的行為有一些“虛榮”,也可以說“做發型變大明星”的想法是“膚淺”——

確實,在溜冰場成名后,有一回小安沒做頭發去溜冰,結果真沒一個人再認識她。

但對常年處于壓迫,已經毫無個性的打工人而言,如此“膚淺”的發色帶給他們的改變,哪怕只有一點點,往往也是巨大的。

它,讓從不敢跳舞的哥們,頭一回趕在網上“炫”一把街舞:

“換了發型,我感覺我就是另外一個人,性格右邊,整個人人生都不一樣了,會顫抖。

我不知道別人怎么看的,但對我這種悶騷型的人來說,玩殺馬特,就是最適合我了!”

對于頭發的力量,創始殺馬特的教父羅福興曾這么形容:“通過玩頭發,他會發現改造自己身體就能獲得存在感,還有優越感。”

可能在你眼里,這種快樂和優越感很淺薄。

但“每個人對快樂的理解,都是不一樣的,那一刻他就覺得自己強大了,而且他獲得了他想要的東西。”

“那時候他就和其他的工人已經不一樣了,他不會再低下頭忙忙碌碌,每天像機器一樣做事情,他會去尋找真正對他有意義的事情。”

這,就是殺馬特發型的力量所在——

雖然年輕工人們沒有因為殺馬特真正覺醒階級意識,但在潛意識里,他們已經在用這種外人看來“幼稚”又“膚淺”的殺馬特文化,向工廠發起一次反抗。

為什么三和大神遠比殺馬特要慘?

在城市的另一些角落里,還存在著一群和“殺馬特”們很相近、但命運又截然不同的年輕人們。

他們和殺馬特一樣,當中許多人都是留守兒童,輟學外出務工,進過黑廠,受過剝削,也對工廠產生著相似的抵觸心理。

他們,就是三和大神。

一群一個月可能只工作十天不到,卻在深圳依靠日結零工、睡大街、甚至是變賣身份證活下去的年輕人:

圖片來源:《人在三和》

同樣是抵觸工廠,大神卻比殺馬特慘太多。

殺馬特們的“抵觸”,表達在寧愿把兩塊錢的泡面放進冰箱里吃兩天、肚子餓到撿路邊的甘蔗也不愿意進廠打工,因為“能在外面玩一天快活一天是一天”。

像東莞的溜冰場和石排公園,都是以前殺馬特們愛聚集的地方。

“大家身上雖然都沒有錢,山寨機音質也很差,但在江邊放歌聽音樂,就能一晚上很開心的過去。”

可如果最終實在餓得不行,殺馬特們還是會重返工廠謀生,或者自己另辟蹊徑去創業。

但三和大神對工廠的抵觸,卻有一種“不死不休”的“氣魄”。

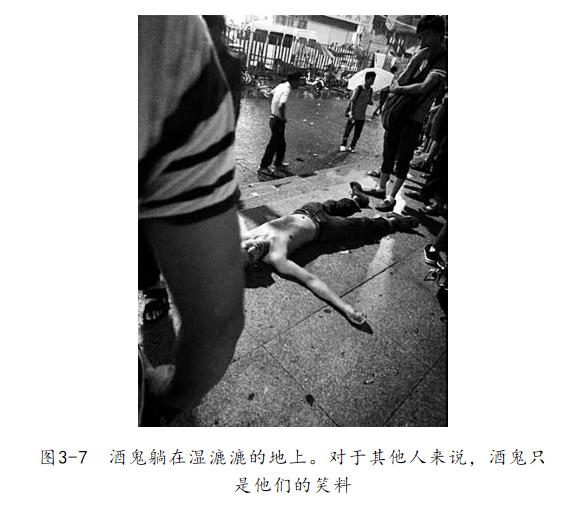

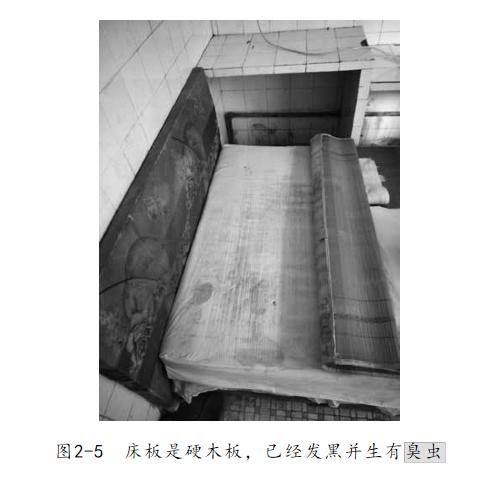

當他們陷入狀態,連城中村里15元一晚、長滿臭蟲的床位都住不起時——

大神們卻寧愿撿幾片紙殼睡在海新人力市場的走廊上、向同伴乞食、往往都不愿進廠找份長期工作來保證溫飽。

在一部紀錄片里,有一個小伙白天害臊不敢出門,甚至全靠“每天晚上撿垃圾”才能維持生計:

從這點來看,似乎大神們精神上要比殺馬特更有“骨氣”一點,但在現實里,卻比殺馬特慘太多。

因為現實里衡量慘的標準除了窮不窮,還有是否孤獨,是否被除了自己以外的人惦記,是否死了以后有沒有為你嘆息的人,哪怕只有一個也好。

在城市里,殺馬特們有“家”,而大神們卻只有孤獨。

玩殺馬特的孩子們在網上都有家族,像“葬愛”、“殘血”都是當時的大家族,雖然都是陌生網友,但只要進了家族,大家就是“比我親哥感情還好的兄弟姐妹”。

“有些時候你去網吧里面包個通宵,說不定一整個通宵都在聊天。找不到工作沒關系,在QQ群里吼一嗓子,隨時都可以去誰誰誰那里。”

這就是殺馬特家族的凝聚力。

多年后,有人在快手復興家族,曾經的家族成員直接為他打賞了5000元,其中2000元都是借來的,但這就是他心中自己對家族的責任感。

但大神間的友情,往往只停留在彼此身上都有工作、有錢時的“互惠”:今天你請我一頓,明天我有困難了,你也得請我吃一頓。

可只要有一天你不想工作陷入了狀態,知道你還不起人情后,哪怕是曾經借過你錢的人,也只會刪掉你當作看不見:

甚至有時候,為了一點點利益,就連同住許久的“老鄉”朋友,也可能說翻臉就翻臉。

在三和,有一個廣西酒鬼有一次打完工后和老鄉一起洗漱,結果扭頭就發現老鄉把他的工資、手機、錢包、身份證全都偷走了。

彼時,他妻子剛與他離婚,在承受感情打擊后,朋友的背叛讓廣西酒鬼徹底喪失了對人的信任,從此他便永遠留在了三和,日日買醉度日。

而據他自己所說,他留在三和的另一個目的,則是想找到當年偷他東西的那個老鄉,“不是想要報復,就是想問清楚那個人為什么要這樣對我。”

來源:《豈不懷歸:三和青年調查》

可能你會疑惑,為什么在同樣的出身下與壓迫下,殺馬特們能擁有友情、凝聚力,甚至愿意為了生活奮斗。

而三和大神們,卻會如此放任自流又脆弱孤獨呢?

答案,其實就藏在殺馬特們的發型里。

失去精神追求的底層勞工,

墮落只不過是一念之差

對玩殺馬特的人而言,頭發其實是一種形而上的精神追求。

或許在外人看來,他們的發現都很粗糙、廉價。

但其實殺馬特對發梢的卷曲度要求非常高,當年東莞只有一家叫“名流”的美發店能得到他們認可。

回憶起當年如何做發型,里面的店員說:“首先要把頭發給立起來,然后用梳子拼命的打,拼命的打...刺猬頭還需要在里面摻筷子、鐵絲,兩個人配合一邊繞一邊烘才行。”

由此可見,殺馬特們對自己的外在形象的標準其實非常嚴苛——

因為只有有了發型,男孩們在石排公園搭訕女孩才會有回應,沒有發型后,甚至有男孩直接“被分手”了。

也只有了發型,家族才會承認他們是殺馬特中的一員,彼此間以家人相稱。

正是這種個體與群體共同的審美追求,讓殺馬特們緊緊凝聚在了一起,并有了動力去堅持工作。

但三和市場里成千上萬的大神們,卻沒有一個人有過精神追求,再有理想的人,只要加入了三和市場,都會變成打一天工玩三天。

一個在這里開過十八年面館的老板說:

“我在這里十八年,還不知道這的人?來的時候,都是很標志的一個孩子,到了這里,都變得非常懶惰!”

如果說發型讓殺馬特之間擁有了一片屬于自己的桃花源,那么三和市場,則是一片黑桃花源。

人都有惰性,只要能夠不出賣體力,三和大神們愿意出賣一切來換取金錢。

而很黑色幽默的是,在三和,就沒什么東西是不能換錢的——

不要的二手衣服,可以賣給“有衣褲”的兩個老太婆;就連手機號、微信號、身份證號,也都有專門搞灰產的人回收。

這些快錢來的十分容易,比如一個使用一年以上、有過轉賬紅包記錄的微信號,就能輕松賣到150元左右,注冊時間再久一點的,價格甚至能到300元左右。

這些錢看似十分好賺,但背后,往往卻是三和青年無法觸及的黑洞——

很多微信號一經倒手,就會被拿去詐騙,做灰產交易,最后一旦東窗事發,第一個被抓的就是賣號的三和大神。

比交易本身還要危險的是,這樣不勞而獲的“灰色交易”,有時候甚至會把年輕人直接套牢鎖死在三和市場無法脫身。

在三和,有一位傳奇人物無人不知,他平時甚至還在網上搞直播,人稱“宋總”:

初到三和時,宋總曾因為沉迷網游,網貸了幾萬元,很快就面臨了還不起的窘境。為了還錢,他被迫向灰產倒賣了自己的手機卡、微信號、乃至銀行卡。

諷刺的是,盡管現實里他已經吃不起飯,但在信息被盜走后,他卻成為了好幾家注冊資金500w以上的公司法人,所以才被人送外號為“宋總”。

結果有一次灰色交易中,他不但沒收到錢,就連身份證也一起被人騙走了。

在三和,失去身份證,就意味著失去了進正規工廠做長工或者臨時工的機會,只能做一些搬快遞這樣處于三和鄙視鏈底端的日結:

“做這種日結,做一天掛一天,遇到大包,你就得死。”

體力勞動大,收入低,在這樣日復一日的循環下,宋總最后徹底放棄了努力工作的打算,爛在了三和。

最慘的一次,五天里宋總只吃了一頓飯,還自嘲:“幾天就吃了一頓飯,僅依靠一瓶水活著,也沒感覺餓,精神狀態還行。”

可能你會疑惑,“他都那么慘了,回老家不好么?”

答案不是不想回,而是已經回不去了。

像宋總這樣被灰產困在三和的大神還有很多,但許多人要么是留守兒童,要么是和家人吵架后才離家出走,和家人的關系總體來說都比較冷漠,甚至敵對。

很多人甚至14年,都沒有回過一次家:

而在陸續變賣了手機、身份證、微信...后,他們也算是和三和外的朋友也徹底失去了聯系,從此在三和,大神們便徹底與外部社會脫節。

這種脫節最嚴重時,就連偶爾接收到來自朋友家人的“問候轉賬”,大神都得去找電子一條街里的大叔,讓他代為收款,收取一定服務費后,才能把錢提現給他們。

對于一個正常人而言,這樣在城中村里“與世隔絕”的生活,可能是完全無法想象、無法順利生存哪怕一天的。

但三和詭異也正詭異在這里:

即便與社會脫節,每個月收入更是只有1200元、遠低于深圳最低工資2200元,但大神依舊有著能活下去的辦法。

低欲望低消費的三和世界,

讓尊嚴變得一文不值

在三和,徹底失去尊嚴與羞恥心,不過是一瞬間的事情。

在這里,許多消費都非常有“特色”,瓜子都是一元一包的分裝;西瓜、甘蔗這樣的水果,也都可以分成一元一片、一截進行售賣。

甚至連卷煙,在這都可以被拆成一根一根賣,每根五毛,來滿足沒錢又想抽煙的需求:

而住宿同樣十分低廉。

在三和,一張床位只需要15元一晚,大部分三和青年都住的起。

但因為旅館的服務員通常只有“二房東”一人,所以打掃衛生時,往往只有枕套會被更換,像被褥往往“黑的發亮”,涼席也是“黏糊糊”,甚至半夜只要一關燈,就能感到渾身發癢——

“不用想,八成是蟲子所為,有螞蟻在床上爬,蟑螂肆無忌憚的亂竄,藏在門板縫里的臭蟲也出來活動,還有嗡嗡叫的蚊子。”

如此糟糕的住宿環境,如果想要睡個好覺,恐怕到最后唯有靠勇氣和毅力,才能堅持到天亮不睜開眼。

按理說,這樣極端的環境應該足以把任何一個正常人都趕走——

但偏偏有人算過一筆賬,一個月1200的收入,又正好可以滿足三和青年所有的消費:正餐,水果,上網,住宿,抽煙...

在三和,年輕人們的收入只有外部最低標準的二分之一,但開銷卻也縮減了兩倍,體力勞動也隨之減少了甚至三倍有余。

在這種三天打魚兩天曬網的快樂與生存壓力的拉扯下,大多數三和青年,最終只得選擇放棄尊嚴,像臭蟲一樣活著。

只有這樣,他們才能擁有抵抗惡劣環境的免疫力,心安理得的享受懶惰帶來的快樂。

這,便是在相似困境下,三和大神遠比殺馬特要凄慘的根本原因:

他們沒有精神追求,繼而產生了惰性。

在三和,墮落被套牢只不過是一念之差,一旦適應了這里的低端生活,便很難再有動力跳出循環,出賣更多體力為更好的生活拼搏。

某種程度上,殺馬特是幸運的。

因為頭發,他們有了家族,在城市中不再漂泊,也開始試著逃離工廠。即便最終沒有真正融入城市,卻也在社會中有了歸屬感,不至于自我放棄、隨波逐流。

但事實上,殺馬特的確是不幸的,因為他們掌握的話語權甚微,所以很快便滅絕于了現實中。

2020年是殺馬特的十周年,但因為種種不可抗力,殺馬特們的溜冰場被拆了,當天的周年慶活動也被迫取消了。

更遺憾的是,在09年殺馬特消失后的十多年里,底層勞工中,再沒發展出任何在精神上有共同追求的“大規模地下文化”。

盡管圍繞詩歌、舞蹈等主題,民間里也會有新公認文化藝術節。

但想要參與這些文化圈子,最起碼也得先成為“先進工人”,這和大多數流動打工者的生活依舊太遙遠:

因為阻礙多數打工者成為“先進工人”的,從不是虛無縹緲的斗志,而是殘酷的現實。

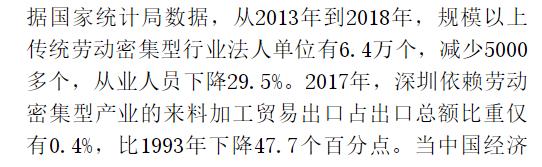

《豈不懷歸:三和青年調查》中曾經記錄道:“2010年,中國的經濟發展已經進入超高速增長后期...中國經濟發展開始向價值鏈高端延伸,先進制造業和高技術制造業成為增長的主動力”。

圖源:《豈不懷歸:三和青年調查》中對行業變遷的統計數據

城市里高精尖行業人才需要越來越多,勞工需求漸漸被機器、自動流水線替代,唯一沒變化的,只有每年越來越多涌入城市的年輕打工者。

在供大于需的情況下,他們天生便成為了時代的“遺產”,被城市淘汰似乎是“理所應當”,更何談在溫飽未能解決下,精神上先成為“先進工人”?

誰又能明白,這些打工青年中,許多人又都是來自農村的留守兒童。

那里經濟發展落后,早已沒有就業崗位留給他們。

就連他們的父輩,也都靠進城務工,才能賺錢撫養他們成人。

對許多打工青年而言,面對空蕩蕩的農村,留在城市已是背水一戰:

而三和大神們,則是這場戰役中的失敗者,但心中的不甘,又讓他們不肯遺憾離場。最終,三和便成為了所謂“打工逃兵”們最后的避風港。

有時候,我也會有一些胡思亂想。

我在想如果三和內部,也能誕生出某種像殺馬特一樣的精神追求,將那里成千上萬的三和大神緊緊凝聚在一起,會不會就能讓他們從集體中獲得一些歸屬感、而不是感到自己與社會隔絕,甚至被拋棄呢?

如果能因為集體共同的精神追求而獲取力量,我想,或許三和青年們也會為自己的理想而嘗試奮斗一把。

一如他們剛來三和時,碩大的行李箱里塞著不僅有衣物,更是他們對來到深圳后能致富的夢想:

或許從“人上人”的審美來說,殺馬特確實是多數人無法欣賞的。

但擊碎頭發,絕對談不上是一次“正義之舉”——

畢竟,我們靠優越感擊碎了殺馬特,但那些底層勞工們陷入的殘酷無援的現實,又要靠誰來擊碎呢?

THE END

參考資料

紀錄片:

1.李一凡《殺馬特,我愛你》

2.emuseasia 《人在三和》

3.NHK《三和人才市場?中國日結百元的青年們》

書籍

4.田豐,林凱玄

《豈不懷歸:三和青年調查》

原標題:《曾被人看不起的殺馬特發型,是許多打工青年追求過自由的證明》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司