- +1

徐濤讀《異國事物的轉譯》︱跑馬、跑狗、回力球賽的文化轉譯

《異國事物的轉譯:近代上海的跑馬、跑狗和回力球賽》,張寧著,社會科學文獻出版社·啟微2020年8月出版,504頁,79.00元

在全球化浪潮的裹挾之下,異國事物的流通明顯提速,世界各地反應不一,而固有文化傳統深厚之國家,一如中國,導入、碰撞、融合較之他處往往更為激烈。如張寧所言,“文化的引入與轉移無疑是近代中國一項重要課題”,誘惑許多學者為此著迷。1843年開埠之后,漫漫百年近代史上,上海是一座舉世罕見的異質文化交織的都市,中西文化交鋒頻繁,反映在各個層面,不僅一市三治(公共租界、法租界、華界)不同的治理模式間差異明顯,同一市政管理機構之下亦存在多元并存的生活方式,成為檢討中國應對西風東漸“三千余年一大變局”的最佳場域。

上海“三跑”:陌生又熟悉的故事

如今我們的日常生活中,“運動”扮演著重要的角色,足球、籃球、乒乓球、羽毛球……更不用說四年一度的奧運會(Olympic Games)和國際足聯世界杯(FIFA World Cup),往往激發出舉國民眾如癡如醉的參與熱情。現代世界中的人們對于運動太過習以為常,以至于忽略了它們走入我們日常生活的歷史并不久遠,且與殖民文化有著密切的關系。體育不僅是人類從事身體鍛煉、運動競技那么簡單,它本身具有相當的公共屬性,涉及文化差異、性別分殊、民族認同、身體認知等多項重要議題,在近代史研究中占有特殊的地位。

上海殖民社會歷史上最大特色之一就是體育盛行,運動型總會遠遠多于社交類總會,遍布城市各個角落。“以租界規模大備的十九世紀末為例,經過數十年的努力,當時上海已用clubland來形容其總會林立的情況。而這些總會單以數量而論,社交型總會為數有限,運動型總會則數量驚人,從非球類運動如跑馬、板球、獵紙、賽船、射擊、游泳、賽艇,到球類運動如棒球、網球、足球、馬球、曲棍球、草地滾球、英式橄欖球、高爾夫球等,都有至少一個總會負責推動;像板球這種重要的英式運動,甚至有兩個總會一同推行。”《異國事物的轉譯:近代上海的跑馬、跑狗和回力球賽》一書選擇了上海租界社會曾出現過的西式運動中最引人注目的三項“觀眾性運動”(spectator sports)——跑馬、跑狗和回力球(并稱“三跑”)作為研究對象,希冀將“三跑”在中國的歷程作為“一個切片”,用歷史的顯微鏡“放大檢視它們在定型前的修正與變化”。

賽馬無疑位居上海各項運動之冠,其流行受惠于上海英人。十九世紀,英帝國強盛之際,英人足跡遍及全球,每到一處,便想建立騎馬、賽馬、跳浜的場地,大費周章地設立跑道,鋪設草皮,舉行賽馬,希冀“模仿母國上層階級的生活方式,來匹配自己因殖民而新取得的社會地位”。上海亦不例外,賽馬跑道之辟設可以追溯到1848年,僅在開埠五年之后;正式的賽事記錄為1850年11月的上海秋賽;賽事甫告結束,滬上幾個洋行即共同創立跑馬總會,一直維系運營至1951年,前后存世長達一百零一年之久。

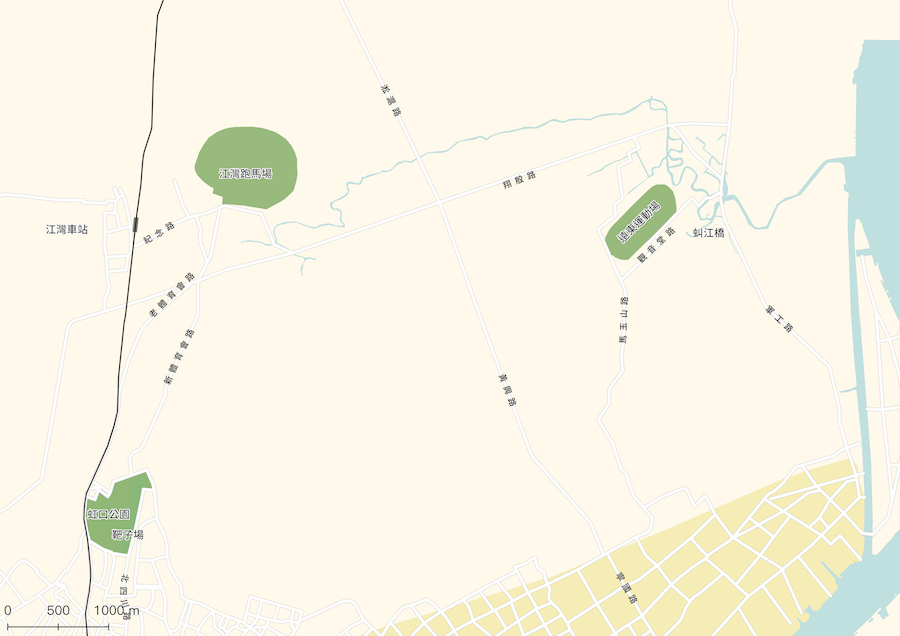

引翔跑馬場及其周邊道路

張寧的研究證明了,上海賽馬文化是英國跑馬文化“平行的移植”,而非完全的拷貝,兩者一開始就存在著諸多不同。首先,由于馬匹補給不易,自十九世紀七十年代起,與近代中國各通商口岸城市一樣,上海由進口阿拉伯或澳洲大馬全面轉向使用蒙古小馬,直接切斷了與英國純種馬譜系的聯系;其次,上海賽馬雖然移植了英國的賽馬原則,但在下注方法上大相徑庭,于1888年采取了“贏家分成法”(pari-mutuel),實現了跑馬總會的轉虧為盈,確保了生意不墜。又如,華人精英在試圖加入上海跑馬總會屢屢被拒之后,二十世紀初年,不惜動員一切人脈與資源,另行成立英式賽馬場——萬國體育會,并在建成之后,自行前往英國注冊,尋求“正統”之認定,以顯示自己強過西人賽馬會。而上海法租界以煙土起家的青幫大佬們,看到了英式賽馬在上海城市中的特殊地位,更進而建立起第三個賽馬會——上海中國賽馬會,從此不僅由匪類邁向紳士之林,更由地區性的聞人晉升為全國性聞人。

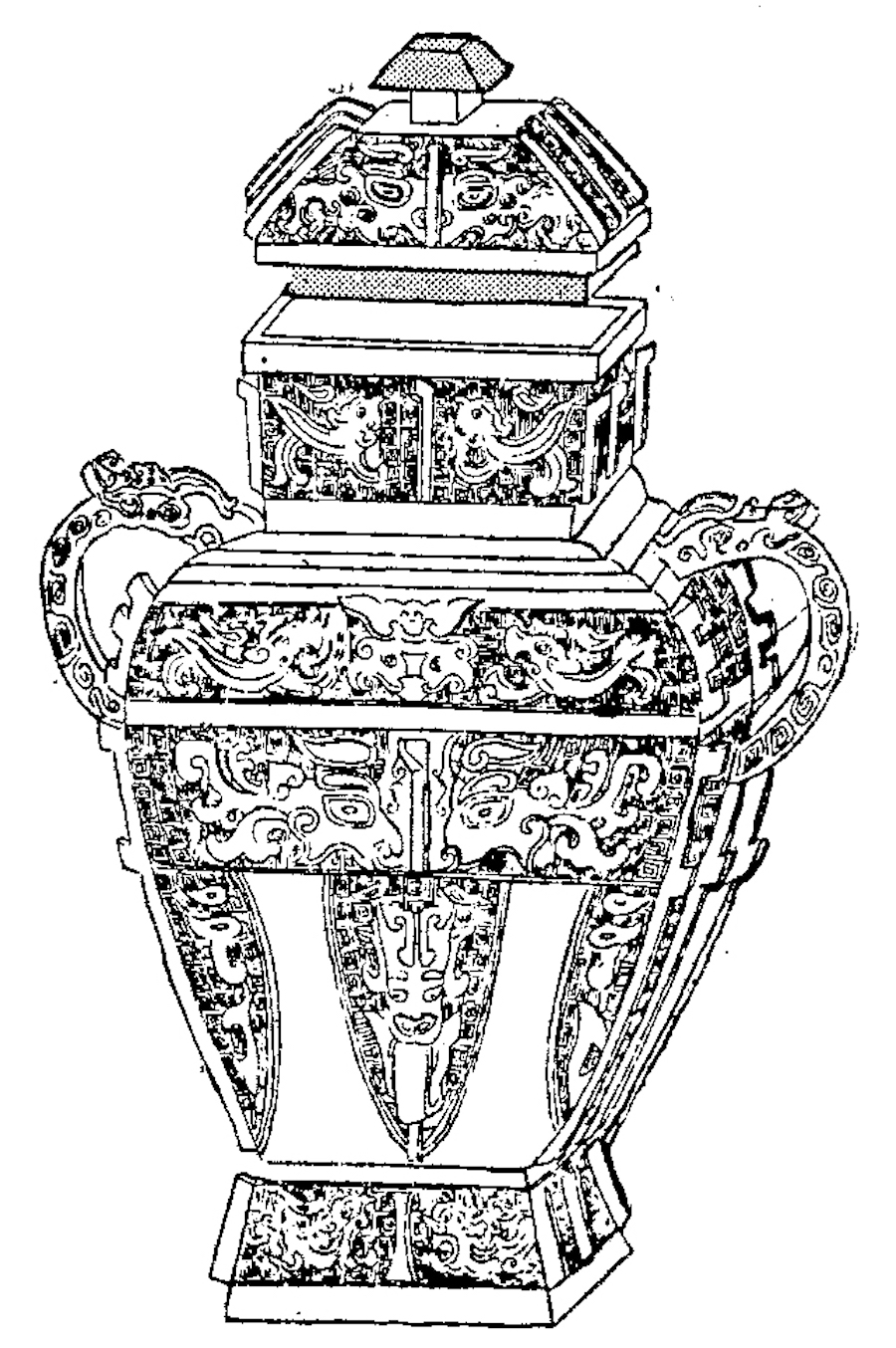

上海中國賽馬會金尊賽獎杯

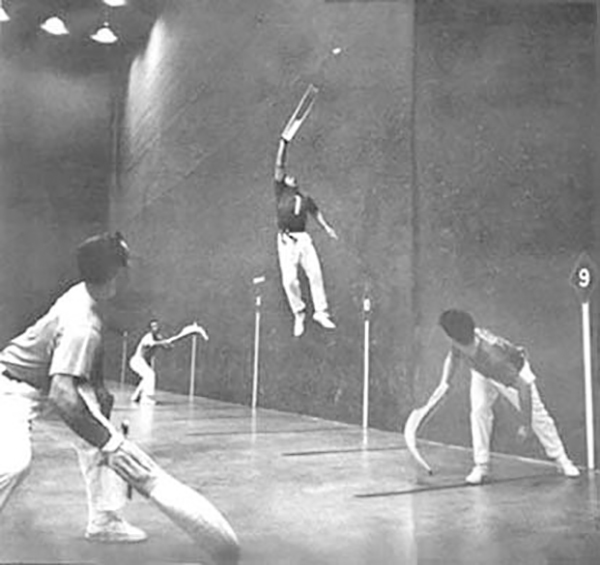

本書上半部在討論“殖民與運動”主題時,僅以跑馬運動為例,而在下半部解析“運動與娛樂”時,則在賽馬之外,又加入了跑狗與回力球兩種運動。張寧認為“從清末到民國,跑馬本身即出現從觀看朝賭博轉移的狀況,這種情形待1928-1930年賽狗與回力球雙雙引入后,更為明顯”。中世紀歐洲,貴族就有攜帶獵犬狩獵的習慣。傳統的比賽方式是縱兔在前,再放獵犬追逐,裁判騎馬緊隨,依據獵槍的速度、獵殺技巧與靈敏度來做評分。直到1921年,美國出現以電動假兔代替真兔比賽,可以有效控制獵犬行進方向后,跑狗始可作為一項全新的大眾娛樂就此展開。跑狗正式傳入的第一年,上海一口氣建筑了三座跑狗場,分別是公共租界的“明園”“申園”,以及法租界的“逸園”。華人一開始就將跑狗視作一種賭博,而非運動,引發滬上紳商的憂慮。上海總商會、上海特別市參事會以及公共租界華人會等團體對跑狗運動不斷撻伐,最終促使公共租界于1931年關閉了界內兩座跑狗場。回力球賽與跑狗一樣,都是緣起于歐洲、后經美國商業化為一種觀眾性運動后,引入上海。回力球賽在法租界開幕初期,為了吸引華人觀眾,不惜改變規則,將單打五人上場改為六人上場,其目的原在藉增加球員人數,擴大觀眾下注的選擇,不料改變規則后,因為暗合中國骰子一至六的點數,反而開啟了華人援引傳統賭博重新予以解釋的契機。在張寧看來,上海“三跑”運動中娛樂與賭博交織的變化,可以看出西方文化與中國傳統的不斷拉鋸與協商,以致這些運動中的觀看成分日少,賭博成分日多,最終華人觀眾“以一種創造性的方式”(博弈傳統),將觀眾性運動重新加以定義和解釋。

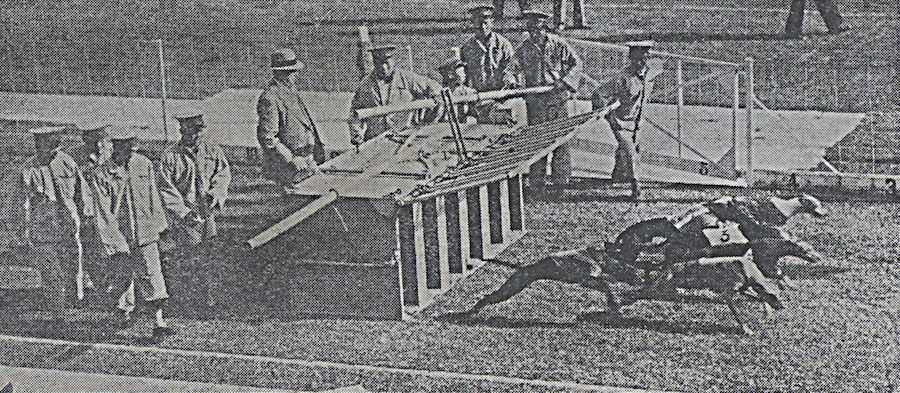

滬上跑狗場周日下午比賽情景

回力球員飛身救球的情景

“文化轉譯”理論概念的提出與應用

毫不夸張地說,上海史研究積累至今已成“高原”態勢,學界早有“上海學”之提議,很難再有前人未曾涉足的空白領域。上海“三跑”的說法當然并不是張寧的發明創作。早在回力球在引入上海之初,法租界的“中央運動場”(Pare des Sports “Auditorium”)曾擬名為“跑人場”,就有人將之與先前引入的跑馬、跑狗運動,鼎足而稱之為“三跑”。與1930年最晚引入的回力球賽相比,跑狗,尤其是跑馬運動,之于上海租界社會存續時間之長,影響力度之深,鮮有其他運動項目可以與之匹敵,是故早已被人注意。但在張寧看來,前人對“三跑”展開歷史解讀時,受限于兩種研究路徑:一是“受民族情緒影響”的文史工作者,大略將之工具化,視作帝國主義文化侵略、誘人賭博的手法;二是歐美研究者,或著眼于英帝國的文化輸出,或著眼于其背后所蘊藏的現代性。本書研究的突破在于,認為“三跑”既非體現帝國主義罪惡淵藪的大賭窟,亦非英帝國最好的一種文化輸出,而是存在更復雜的社會機理,是運動與殖民盤根錯節關系的具體實現。

賽狗起步

個案研究最怕就事論事,盡管也有學術價值,但易流于瑣碎,失之“見小不見大,見器不見理”的窘境。跑馬、跑狗和回力球引入中國的歷史進程已斷,“就事論事”的學術價值更為有限。張寧撰述本書,顯然不滿足于只是重塑一個上海“三跑”的精彩故事,更欲嘗試的是一種全新的研究范式。本書意圖走出后殖民的批判與民族主義的羈絆,“改采旁觀第三者的態度”,開篇大膽地提出了“文化轉譯”(Cultural Translation)這一理論概念,統領貫穿整個歷史敘事。其所稱的“轉譯”,而不用習見的“翻譯”來對應英文中的translation,是因為在張寧看來,“轉譯”一詞能夠更準確表達translation原義中所隱含的“背離愿意”。全書分為上、下兩部,通過堅實的中英文一手史料,對上海跑馬、跑狗、回力球逐一梳理,深入論述了運動與殖民、運動與娛樂之間在近代上海城市的復雜關系,發現“在歷史的長軸中,文化與文化之間所不斷進行的協商,以及協商下雖不完全背離原意,卻又必然出現的扭曲”。“三跑”運動無一例外,都出現了顧此失彼、甚至暗渡陳倉的情況,其原有的運動意義也無可避免地被重新解釋。之所以出現這種“看似相同、實則相異”的轉變,是因為“文化轉譯”過程中,不可能忠實或一一對應,其改變發生的動力與文化的強勢程度有關。而文化強度“有可能是國家的力量,也可能是文明的厚度”,端視異質文化交鋒時的具體情況而定。

化隔絕與陌生為同情之了解

陳寅恪曾在1931年的《馮友蘭〈中國哲學史〉上冊審查報告》中指出:“對于古人之學說,應有了解之同情,方可下筆”,“所謂真了解者,必神游冥想,與立說之古人,處于同一境界,而對于其持論所以不得不如是之苦心孤詣,表一種之同情,始能……無隔閡膚廓之論”。雖然說近代上海歷史非“數千年前之陳言舊說”,史料遺存也絕不是“殘余斷片”,但因為近代以降,各國移民忽而來去,加之政局動蕩,國共鼎革,造成今日治上海史者,若只了解一種文字,只囿于上海一地,或只熟悉一國歷史,遠遠做不到陳寅恪所言的同情之了解。本書所重點論述的英式賽馬活動,“賽馬規則、獎項名稱、賽馬節目表、賽馬成績等均為英文,就連馬匹、馬廄、馬主的名稱,也以英文公布”,“以馬主身分為例,英式賽馬崇尚低調,騎師雖以真名出賽,馬主與馬廄名稱卻多半采用化名”。以上情形,并非只是時刻注意維持“運動精神”的上海跑馬總會如此,華人精英創立的萬國體育會和上海中國賽馬會皆是如此。運動中人尤其享受英式賽馬這種文字游戲所造成的階級隔絕與文化陌生感,但給后世研究者的進入,平添了許多困難。克服這些困難,化隔絕與陌生為同情之了解,得益于作者自身一段英國劍橋大學的求學經歷,繼之不斷往返于東西文化之間;更源自于她二十年如一日對同一個專題的不懈鉆研。

姚大力認為,歷史學家應力求對自己所描述對象有一種“如肌膚觸碰般”的踏實具體的了解,而這種感知能力的獲得,往往依托于閱讀親歷者講述“往事曾應當如何發生”的各種記錄。本書的可貴之處還在于,不僅對近代上海殖民社會中葉子衡、徐超侯、劉順德、馬祥生、高鑫寶、葉焯山等華人群像有豐富立體的文字描述;對外僑社群的重要人物,如何爵士(Sir Edmund Hornby)、麥克列昂(Alex McLeod)、斐倫(James S. Fearon)、克拉克(Brodie A. Clarke)、威廉麥邊(William R. B. McBain)、費信惇(Stirling Fessenden)等人,亦花費了大量筆墨描摹畫像。以上人物之研究,在先前上海相關研究著述中常常語焉不詳,不少屬于拓荒填白之作。“三跑”已是逝去的歷史,作者本人并非運動健將,更不是好賭之徒,但仍能通過大量文獻閱讀,做到了對活動于不同時空的社群與人物有“如肌膚觸碰般”切身感知。不只是人物,英式紳士型總會(Gentleman’s Club)在上海到底怎么運作,贏家分成法與賭金計算器起了什么效用,賽馬的民主化之路與法租界的白相人如何產生關聯,源自南歐的回力球與傳統中國的“銅寶”“花會”有何相通之處,書中都有剝絲抽繭、力透紙背的深入分析。跑馬廳內蕓蕓眾生的“看與被看”,跑狗場中炫目摩登的“光、熱、力”,中央運動場中濃郁的異國情調,借助張寧惟妙惟肖、栩栩如生的文字刻畫,讀者仍能有身臨其境之感。

1936年6月7日馬祥生贏得引翔淑女銀袋賽,杜月笙代其拉馬走大看臺

1935年12月葉焯山參加獵紙賽時的情景

仍不免有遺珠之憾與討論空間

任何歷史敘事都習慣于有頭有尾的結局。張寧在初涉跑馬運動研究時,曾發表專題論文——《從跑馬廳到人民廣場:上海跑馬廳收回運動,1946-1951》(《“中央研究院”近代史研究所集刊》第48期,2005,第97-136頁),分析了在抗日戰爭勝利到中共建國初期,鼎革前后的上海兩屆市政府收回跑馬廳的過程,展現了在此過程中,華洋雙方的拉鋸與角力。我們知道,南京國民政府時期,上海市政府采取民族主義的鮮明立場,自抗日戰爭勝利之后便有收回跑馬廳的想法,并已展開實際操作,只是多有波折,待中華人民共和國建國后,因對帝國主義全面改采敵對之態度,才克竟其功。但2020年出版本部學術專著時,不知是限于表達“文化轉譯”這一理論想法的需要,還是囿于“運動與殖民”“運動與娛樂”兩大篇章結構的局限,有頭無尾,本書對于上海“殖民社會的支柱”——跑馬總會如何解散、跑馬運動的如何終結,著墨不多。這對于想完整了解這段歷史的讀者而言,不能不說是遺珠之憾。

近代上海的公共租界(International Settlement)與法租界不同,與中國其他通商口岸諸國列強辟設的外國租界亦有不同,是不中不西、亦中亦西、無所可而又無所不可的歷史“怪物”。一方面,它獨立于中國政府,是名副其實的“國中之國”;另一方面,它又并非是哪一個國家的殖民地,工部局由多國寡頭統治,遵《土地章程》(Land Regulations)為憲法,執行納稅人會議的決議,時常與他國政府,甚至英國政府,發生激烈的沖突。清末民初之人常常不加注意,在英美租界合并之后,仍慣習將“公共租界”稱呼為“英租界”。英國文化的確在公共租界中占據絕對主導的地位,但并不意味International(在當時中文常被翻譯為“萬國”)只是個虛飾的修辭,可以實際化約為“不列顛殖民地”(British Concession)。近來研究上海歷史者往往不加注意此點,多有借用“非正式帝國”(informal empire)概念,“將上海視為英國廣義帝國的一部分”,我認為這是不恰當。因為“非正式帝國”理論的提出,仍基于“帝國”的研究脈絡,也許適應于英國與拉丁美洲的關系,但并不適應上海公共租界的歷史。過度注意英式文化存在的后果,會蔽障忽略其他國家文化的影響。以本書所論述之“三跑”為例,“非正式帝國”的概念顯然無法含括,或用以解讀上海回力球運動的歷史。公共租界更像是一處由各國殖民勢力與華人精英共同經營的“城邦國家”(City-state)。幾年前,我與德國Rudolf G. Wagner教授演戲席間閑談時,他認為寰宇世界歷史,似乎只和十四、十五世紀的北大西洋上的漢薩(Hansa)同盟城市與上海公共租界情形相近。而英國新銳學者Isabella Jackson的研究(Shaping Modern Shanghai: Colonialism in China’s Global City, Cambridge University Press, 2018)將其稱之為 “Transnational Colonialism”(跨國殖民主義)。

我們或多或少都有所體驗,有關上海的歷史書寫已經到了“亂花漸欲迷人眼”程度,以至于有學者上世紀就提出了“Beyond Shanghai”(“上海之外”)的吶喊,但響應者卻仍寥寥無幾。以上海作為主角的敘事文本,近年來,無論國內、還是海外,仍然一冊接一冊被敲打、印制出來。同所有被反復記述的歷史主題一樣,上海研究中良莠不齊是常態,淺嘗輒止之作比比皆是。張寧這本《異國事物的轉譯:近代上海的跑馬、跑狗和回力球賽》顯然屬于“良”者一類,字里行間“心思”頗深,讀來讓人覺得這不是一本容易寫成的學術專著,值得我們好好對待、仔細品讀。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司