- 3

- +115

豆瓣8.7,熱血,與輸贏無關

原創 看理想編輯部 看理想

現在,“體育”這個詞,好像總是被加上了很多枷鎖。

要不承擔著德、智、體、美、勞的任務,要不就與國家敘事與民族自豪結合起來,著重刻畫著苦難和拼搏。

最近,你可能也看到了關于一部體育題材紀錄片的討論,那就是今年FIRST青年電影展的最佳紀錄長片《棒!少年》,目前豆瓣評分8.7分,收獲了無數好評。

紀錄片的主角,是一群來自全國各地的困境少年,他們被選進北京市郊一個愛心棒球基地,組成了一支特殊的棒球隊,跟著70歲傳奇教練“師爺”從零開始學習打棒球。

這個題材似乎聽上去天然就帶著困苦和悲情的色彩,但在看完這部紀錄片后,用一個老套的詞來形容,真的是“有笑有淚”。

這種笑和淚,不是那種影視里為了刺激感官強行設置的喜劇橋段和煽情點。作為一部紀錄片,它的淚點來自于那些成人可能也難以承受的苦難,但卻并未過度渲染悲情;它的笑點更是來自于,在不幸背后,這些少年們的生活,依然真實和肆意,還帶著些讓人啞然失笑的天真。

01.

“我就是個流浪狗!”

“大家好,我叫馬虎,今年十二歲。來自十字路口,走丟了,就讓愛心棒球基地的人撿到了。謝謝大家。”(*以下可能有劇透)

在《棒!少年》一開頭,張揚的少年馬虎,對著鏡頭說下了這番話。

馬虎

愛心棒球基地(強棒天使隊)由前國家棒球隊主力孫嶺峰在2015年創立,棒球隊員們都是貧困兒童,由基地在全國各地找尋和招募而來。

球隊訓練主要由孫嶺峰的師傅、今年72歲的張錦新負責,孩子們都叫他師爺爺;負責孩子們學習和日常管理的是郭忠健,他曾是清華大學棒壘球協會會長。

12歲的馬虎是郭忠健從寧夏接來的,本來他已經有些超齡,但當時馬虎翻了兩個跟頭就把郭忠健征服了。有些“匪氣”的馬虎身體素質非常好,他可以倒立,也會翻跟頭,能歌善舞,“快手神曲”《摩托搖》是他的最愛。

馬虎生下來才3個月時,媽媽跟爸爸打架后離家出走了,爸爸靠賣羊肉串為生,也沒怎么管過他,馬虎就跟著奶奶一起生活。

導演許慧晶說,其實馬虎是一個非常善良的孩子,可能在原先的環境里自由散漫慣了,在老家養成了“古惑仔式”的社會習性。有一次馬虎跟師爺吹牛,說在老家的時候,一個高年級的學生老欺負他們班的小朋友,他就拿了兩把殺牛刀去跟那個小孩單挑,對方看到他拿著刀,嚇得都跑了。

馬虎到了基地也想當一個“老大”,他的理解非常有趣,覺得當老大就是所有小朋友都聽他的指揮,他可以帶著小朋友玩,可以保護他們。

但在棒球隊這樣需要長時間訓練和嚴格遵守紀律的環境,馬虎就有些不適應,在起了許多沖突之后,也沒有小朋友愿意跟他玩了。

教練們期待著馬虎能早日進入正軌,成為真正的老大,但馬虎往往上一秒剛答應完,下一秒他就忘了,總是說得比做得好,控制不住自己,也不服管教。

在大家對馬虎有些半放棄的時候,紀錄片又描繪了馬虎的另一面。馬虎口中經常唱著各種快手神曲,他走在黑夜里,隨口一哼的卻是“媽媽呀媽媽呀我想你,離開我之后,我的天空就下起雨。”

再比如師爺在訓練場上說“應該把你們訓練成一匹狼”,帶著眼淚的馬虎憤憤說道說:“我什么都不是,我就是個流浪狗!”

師爺覺得,教育小孩是不能急的,否則會適得其反。有著40多年教育經驗的師爺說,一件事情要一盯到底,小朋友在一段時間后就會發生一些改變。

慢慢地,馬虎有了成長和改變。但師爺強調:“還得護著馬虎。要不他回頭真蔫了,矯正過了也不行,得保護他的銳勁。”教育而不是規訓,成長也并非僵化。

紀錄片拍攝于兩年前,在最近接受采訪時,馬虎已經是個大孩子了,性格也沉穩了許多。回看這部紀錄片里的自己,馬虎露出了不好意思的笑容,他對著鏡頭說:“也可以拍拍現在的我,我已經不一樣了。”

一旁的孫嶺峰教練說:“一邊你要讓他努力上進、為國爭光,一邊你要讓他老老實實、規規矩矩……這是不可能的。只要不犯錯,差不多得了。”

直到現在,馬虎依然不時透露著些許頑皮的天性。比如在采訪中,馬虎說:“孫教練給我們在二樓新弄了一個歌廳呢,我們就在那里唱歌”,一旁的孫嶺峰笑笑糾正道,那是多功能會議室。

馬虎依然喜歡唱快手神曲和跳舞,但他顯然有了更多思考:“打球需要有節奏,跳舞也需要有節奏。我跳舞是有節奏感的,這可以幫助我打球。”

《棒!少年》評論區一個高贊影評寫道:First青年影展放映后,采訪對談時(說到拍攝的故事)導演哭了;馬虎則捧著帽子在一旁站的筆直,他說這是棒球隊最起碼的禮貌。(來源:豆瓣網友@solar60th ,有增添和修改)

02.

棒球,是一條出路

如果不說背景,光看球場上訓練的樣子,我們可能會以為,這是一群在學習棒球文化,準備出國留學的富家子弟。

棒球和橄欖球作為美國傳統的體育運動,許多家長聽說這可以幫助增加孩子將來錄取歐美名校的概率,便給他們報名作為“興趣特長”。

棒球對于他們來說,是錦上添花的添頭;但對基地的孩子們來說,這可能是唯一可以改變他們命運的稻草。

“管吃管住嗎?——管!”,“管看病嗎?——管!”,“不打不罵,頓頓有肉,養到18歲!——帶走!”許多監護人無力撫養孩子,經過一些簡單的對話,孩子們就從家里被接到了基地。

通常來說,挑選運動員苗子需要從小培養,得考慮身體條件、運動天賦和性格;但教練坦言,這些孩子90%都不達標。

愛心教練說,孩子們大多營養不良,體質上沒法計較太多。選拔標準其實只有三條:家庭貧困、年齡合適(7-10歲)、身體健康(身高達到平均水平,能把沙包扔得挺遠就行)。

“棒球運動和別的不一樣,籃球要個高,橄欖球要壯,棒球是高的、矮的、瘦的,不同人在不同的位置,把自己的特點變成特長,在棒球場上就是高手。”孫嶺峰這么解釋。

基地既有馬虎這樣頑皮的家伙,也有另外性格的孩子。比如棒球隊的另一名成員小雙,是一個有些憂郁的孩子,他平時總是對自己要求非常嚴苛,時不時就會鬧情緒和哭鼻子。

小雙

孫嶺峰每天只讓孩子們訓練3小時,其余的時間用來讀書。他想得清楚,這些孩子不可能都成為頂級運動員,這不現實,競技體育太考驗身體素質和天賦。

在他的考量里,孩子們長大后可以進專業隊、省隊、國家隊,走專業體育的道路;也可以去做體育老師和教練,成績好的孩子則能當個體育特長生,上個好大學。

當然,作為競技體育,贏是比賽的目的。強棒天使隊在后來也確實贏得了很多比賽,但紀錄片的重點卻放在了一場輸掉的比賽上。

2017年,棒球隊受邀前往美國參加比賽,雖然已經是國內水平不錯的球隊了,但在棒球文化繁盛美國,面對這些傳統強隊,強棒天使隊無疑打得十分艱難。

在跟上屆冠軍芝加哥少年隊的比賽中,隨著比分大幅落后,孩子們漸漸陷入了自責和無助。作為貧困出身的孩子,他們很清楚,這樣的機會太難得了;甚至還有孩子哭著說,輸了什么都沒了。

本來個性就有些內向的小雙失了幾個球,這時更自責了,郭忠健拍拍小雙的肩膀說:“剛才那棒子打得太無奈了,這很簡單的游戲,不要背得那么一座山似的。放松玩吧,來吧走你,目空一切!”

在師父們鼓勵之下,孩子們確實打出了幾把漂亮的球,但最后還是以1:11的比分輸掉了比賽。

師爺倒并未太在意:“人生一定得經歷很多失敗,你們還沒經歷多少呢。必須要對自己的未來負責,對不對?我們培養大家是進攻性的擊球員,不是想贏怕輸,而是敢打必勝。你連出棒都不敢出,談什么贏呀?”

小雙

疊加上了孩子們的困苦背景,我們都無比希望,可以看到他們逆襲成為一個傳奇。

但或許比起輸贏、比起苦難,更重要的是,這些曾經營養不良、吃不飽飯的孩子們,現在成為了最佳投手和最有價值的球員,也能在紅土棒球場上閃閃發光。

03.

關于生命的故事

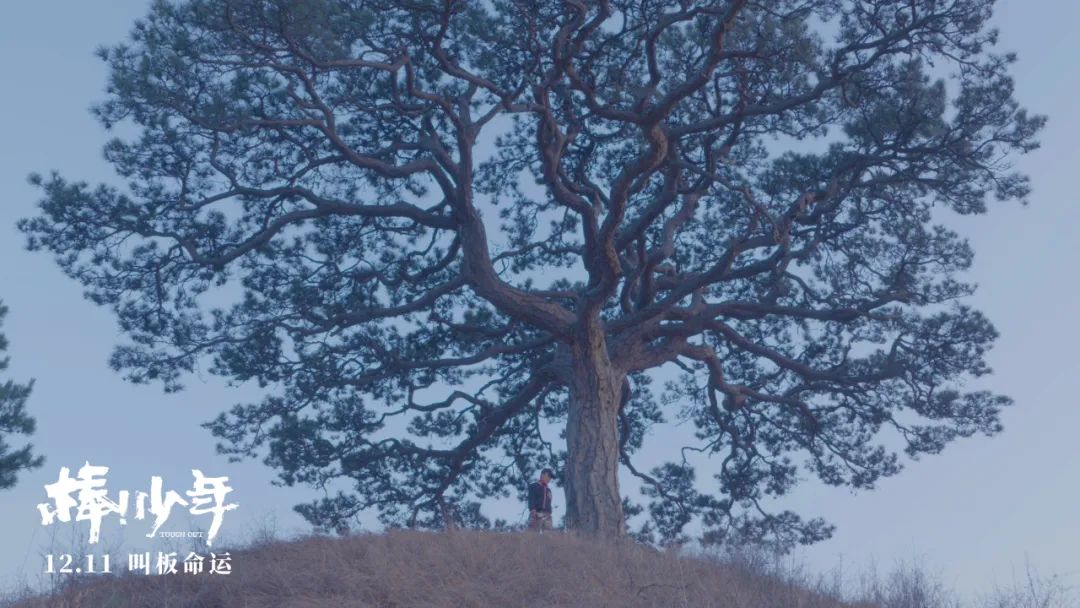

與其他體育題材的影視更為不同之處在于,《棒!少年》的結尾停在了一個可能會讓人有些迷惑的地方,小雙離開了球隊偷跑回了老家,站在一顆大樹前,若有所思。

在美國比賽失利后,小雙義無反顧地離開球隊,孫嶺峰想接他回基地,小雙不愿回去,還跟自己的二伯還大吵了一架。大家不知道具體原因,只知道小雙的二伯病了。

我們可能都理所當然地認為,小雙應該抓住好機會,改變命運,對二伯來說也是一種寬慰。雖然一直沒搞明白這對小雙意味著什么,或者說小雙到底需要什么,但棒球隊尊重了小雙的決定。

小雙是2015年來到棒球基地的,他沒有父母,由二伯撫養大。年近六旬無奈之下,希望小雙能通過打球找到自己的出路,不要再回到這個沒有希望的山溝里,把他送去了棒球基地,那時小雙哭鬧著不愿離開,以為二伯也不要他了。

2015年,小雙被接到基地

在跟蹤拍攝和素材剪輯的兩年時間,許慧晶對片中的人物和素材有了進一步的認知,他感覺自己不止看到了孩子們的成長,也更加可以理解不同人的內心。

直到一年后,許慧晶才慢慢理解了小雙。他認為,小雙從小經歷了太多的變故,看著親人一個個離去,親情是他內心最渴望的東西。不管他出生在哪、親人是誰,但故鄉是小雙可以自由呼吸、大聲吶喊的地方,那是屬于他的世界。

在小雙的內心,二伯、山上的那塊巨石、村頭的那棵大樹,可能都是他的精神支柱。許慧晶相信,有一天小雙還會再走出大山,會有所成就,因為他足夠善良。

這樣理解的視角,也出現在紀錄片里少有的“反面人物”身上,那就是馬虎的爸爸。馬虎爸爸從小沒怎么管過他,在有了智能手機之后,又每天沉迷于在短視頻軟件上直播,也因此“帶壞”了馬虎。但透過鏡頭的視角,我們也看到了另一種無奈。

就像社會學家嚴飛在《穿透》里所觀察的,對于像馬虎爸爸這樣的務工者來說,在城市發展前進的洪流里,他們是微不足道的。但通過直播這樣的途徑,將自己在網絡這樣的虛擬空間里,至少融合進城市的生活,多了一點點被其他人所“看見”和改變命運的可能。

跳出“原生家庭對孩子負面影響”這樣單純的批判,《棒!少年》試圖去理解每一個個體人物;更是通過一些細節,去反思了背后更深層次的中國社會問題,比如近年來城市往往有著過度“士紳化”的問題,缺乏對窮苦人民的關懷。

2017年時,棒球基地所在的村莊因為安全隱患,要求出租屋人員都搬離,否則就停水停電。老師和孩子們便晚上在宿舍內巡視,監督不讓房間有一點亮光,因為這可能會被舉報,就沒法兒在這里居住了。

棒球在國內還是非常小眾的項目,很難找到訓練的場地,好不容易有一次前往中山訓練,但訓練場周圍都已經遍布高樓和拆遷工地。球隊每天就穿過各種水坑和廢墟,趕在拆遷之前抓緊訓練。

在訓練結束后,孩子們對著訓練場深深鞠了一個躬:“謝謝場地,再見場地”。

本以為運動題材大多逃不出熱血治愈,或許再多些許的家國情懷,然而《棒!少年》比我們期待的要走得更遠、想得更深。它把目光投向了那些陽光照不到的角落,盡管對于那些陰影也只能是蜻蜓點水抑或心照不宣。

前不久,導演許慧晶參加了一席的演講,談及了在拍攝紀錄片后的思考:“我想記錄為中國社會變化提供建設性意見的人,為鄉村發展做著努力和嘗試的人。就像余華說的,‘作家的使命不是發泄,不是控訴或者揭露,他應該向人們展示高尚‘。

這里所說的高尚不是指單純的美好,而是對一切事物理解之后的超然,對善與惡的一視同仁,用同情的目光看待世界。我覺得紀錄片也應該如此,我們應該看到人性的光芒,而不只是呈現問題本身。”

在演講最后,他引用了赫爾佐格的話,“帶來一個雞蛋,只是大家都能看到的事實;但如果帶來了一只破殼而出的雞,這就是關于生命的故事”。

參考資料

1. 《拍<棒!少年>的時候我初為人父,有生活的壓力,也有對紀錄片的失望》許慧晶,一席第804位講者

2. 《中國居然有這樣一支棒球隊!一群困境少年,在奧運國手帶領下「打」出國門》,大象點映

3. 《<棒!少年>主創專訪孫嶺峰教練:只希望馬虎健康成長》,Figure

4. ,嚴飛,理想國 | 上海三聯書店

《棒!少年!》12月11日 全國公映

圖:《棒!少年》

撰文:蘇小七

監制:貓爺

原標題:《豆瓣8.7,熱血,與輸贏無關》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司