- +1

他們撕開國人禁忌:跟蹤40多位瀕死者、“偷拍”6千小時

原創 小林君 精英說

生老病死,是人類的自然規律。

但是關于臨終、死亡和悲傷,人們從未有足夠的書寫和交談,倘若誰打破此禁忌提及“死亡”,定成為不受歡迎者。

死亡在大多數中國人眼中,如同吸噬一切希望與可能的深淵。在一個對“死”諱莫如深的國度,死亡、癌癥,始終被漫長的世俗文化和恐懼心理所操縱。

《悲傷的力量》的作者Julia Samuel曾說“真正傷害著一個人、一個家庭,甚至一代人的,并不是悲傷所帶來的痛苦本身,而是他們為了逃避痛苦所做的事情”

然而,再先進的醫學手段也必須屈服于生老病死的自然規律,當積極的治療未必能延長生命,卻明顯降低生活質量。彼時,我們是否愿意去設想一種可能:

在患者生命的最后階段 ,提供一個安適、有意義、有尊嚴的環境,讓他們不懼怕、不痛苦、沒有遺憾地離開。

在這一部講述臨終關懷(Hospice Care)的紀錄片里,我們找到了些許答案:

紀錄片《生命里》預告片

內容來源:騰訊

生如夏花之絢爛,死于秋葉之靜美

對于生命美好的想象,許多人會用“生如夏花之絢爛,死如秋葉之靜美”來形容,但想要實現“死如秋葉之靜美”,以盡量自然、有尊嚴的方式離世,卻遠遠沒有那么容易。

在中國,病人在大多數的情況下,都必須由家屬來做關乎手術、治療和生命的決定。用醫療器械輔助,往嘴里塞滿藥片,將胳膊上纏滿軟管,把手上扎滿針眼……還沒有準備好面對生老病死的人們,以各種方式妄圖阻止死亡的來臨。

中華人民共和國元帥陳毅的兒子陳小魯,曾在接受《看見》和《財新》訪問時提到,71歲的父親陳毅去世前被癌癥折磨得不成人形,只能靠呼吸機、輸液、打強心針來勉強維持。

1971年12月26日,

陳毅在病床上與三子陳小魯合影,

這是他生前的最后一幅照片

陳小魯記得,父親心跳停止的時候,醫生就會使用電擊,強烈的電流使陳毅從床上彈了起來,非常痛苦。

在外人看來,這些都是對陳毅生命的延續。“但延續的后果是什么呢?”陳小魯坦言,“他痛苦,大家也痛苦,也是對國家資源的浪費。”

中年陳小魯曾問過解放軍301醫院的醫生,能不能不搶救了,讓父親平靜離去?醫生的兩句詰問讓他難以忘卻:“搶救不搶救,你說了算嗎?我們敢嗎?”

陳毅元帥

類似的例子也發生在大文豪巴金先生身上。

他生命最后的六年,就是在醫院度過。巴金先是被切開氣管,后來則靠著喂食管和呼吸機勉強維生。周圍的人告訴他:每一個愛他的人都希望他活,于是老人一次又一次地振作精神,配合治療。

但在巴金清醒的時候,他也不止一次地說過:我是為你們而活。

圖片來源:柴靜紀錄片《看見·選擇與尊嚴》

當醫學手段無力回天,當死亡不可避免,我們該如何給予病人最后的安慰和照料,幫助他們沒有痛苦地度過人生最后的時刻?

《英國經濟學人·智庫》從2010年起對死亡質量指數進行研究,其中的指標涵蓋:緩和醫療的環境、人力資源、醫療護理的可負擔程度、護理質量和公眾參與。根據其2015年發布的數據,中國在報告所列出的80個國家中排名第71,在亞太地區的18個國家中排名倒數第四。

醫療的進步的確可以幫助人們在生命的延時戰場上獲得短暫的勝利,但遵照臨終者最后的意愿,將其從無望的機械性救治中解放出來,賦予其支配生命的自由,用他們所選擇的方式走完人生最后一段,何嘗不是對他們的另一種尊重。

他們是中國版的“入殮師”

在上海臨汾社區服務中心的舒緩療護區,有一群醫護人員就在以提供“臨終關懷”的方式,給飽受病痛折磨的人以最佳生活品質的整體照料,陪伴他們走完生命的最后一程。

臨終關懷,雖然因為“臨終”兩字顯得刺眼而殘酷,但卻承載著最后的溫情。

在紀錄片《生命里》中,制作團隊耗時6000多個小時,真實地記錄了40多位臨終者在醫護人員與家人陪伴下,度過生命最后時刻的故事。

在紀錄片中,有這樣一位老人讓說姐印象深刻:當他從家中被送到舒緩療護區時已經瘦骨嶙峋,由于家人常年不在身邊、沒人懂得照料,老人全身有大小便殘留,全身結了厚厚一層污垢,指甲早已呈黑色,必須拿牙刷用力洗刷……

護士經檢查發現,老人的身體必須每兩三個小時就要翻一次身,否則就會生褥瘡,現狀如果持續下去,身上生蛆都有可能。

于是,護士們立即決定進行全面的清洗療護,他們一遍遍地給老人進行全身清洗,擦拭了一遍又一遍。

而又有誰能想到,眼前這位已經完全喪失語言能力的老人,其實是上海一所大學的英語教授。這位體面了一輩子的老人,卻不得不在生命的最后階段,過著極度不堪的病床生活。

幸運的是,在護士們的照料下,舒緩治療最終在老人的彌留之際,還給了他最需要的東西——尊嚴。

誠然,生命的最后一程常常被無力感所包裹,但病痛永遠無法摧毀的,那便是埋藏在內心深處的記憶。

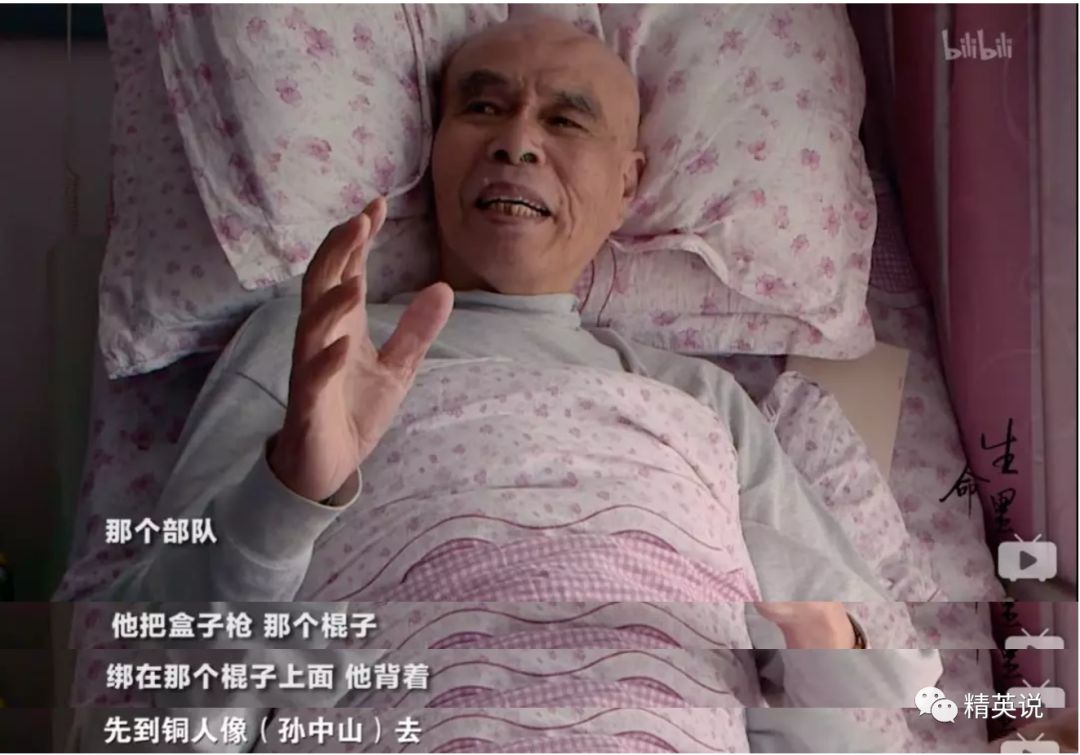

病房里一位八十多歲的老人,說起抗戰勝利那天日本人投降的情景,口中絮絮叨叨,連眼睛都放著光:

一位叫做汪明昌的老人,對于幾十天后的離別,看得相當坦蕩。他跟著手機哼唱著愛聽的曲子,拿葫蘆絲表演給來探望的志愿者看,與病房里的人聊年輕時進的好單位,年輕時認識的好老伴。

當醫護人員打趣地問道,他和老伴“誰追的誰”,老爺子特別開心地說了好幾遍“我追她”。

68歲的上海人魯勝蘭,總想起年輕時被派去新疆做知青的日子。每每跟周圍人聊起那里又大又美味的哈密瓜,吃起來“是嗚嗚嗚,像吹口琴一樣”,神情都輕松快樂了許多。

一位老人在家人的陪伴中,指著一堆照片認人,回憶當年的趣事。

那些在過去聽起來充滿細枝末節的只言片語,卻在此時成為了最寶貴而無可替代的生命之書。

舒緩療護區的主角,不再是醫術高明的醫生,而是那些默默無聞的護士、護工和志愿者,而他們每天最不起眼也最重要的一項工作,就是陪他們聊天。

可在傾訴與傾聽中細細展開的,就是一生啊。

護士們像對待心愛的人一般,指腹輕輕摩挲著他們的眉心、眉梢、指甲蓋,看著他們的眼睛……這些親密的小動作,專注又溫柔。

迫切的需求&社會的敵意

上海臨汾社區服務中心所提供的舒緩療護,是近幾年才在國內活躍起來的,它的理念就是“緩和醫療(Palliative Care)”。在1990年,世界衛生組織首次提出了緩和醫療的三個原則:

一、重視生命并承認死亡是一種正常過程

二、既不加速,也不延后死亡

三、提供解除臨終痛苦和不適的辦法

緩和醫療既不讓晚期病人等死,不建議他們在追求“治愈”和“好轉”的虛假希望中苦苦掙扎,也不贊同他們以假“安樂”之名自殺,而是要在最小傷害和最大尊重的前提下,讓他們的最后時日過得盡量舒適、寧靜和有尊嚴。

上海市臨汾社區衛生中心的護士張敏在照看病人(沈煜)

圖片來源:南方人物周刊

1967年,英國人桑德斯在倫敦創建了第一個現代臨終關懷的圣克里斯多弗臨終關懷醫院,醫院的創建理念詩意而溫柔:

“你是最重要的,因為你是你,直到生命最后一刻,你都是最重要的。我們會盡一切努力,幫助你安詳逝去,但也盡一切努力,令你活到最后一刻。”

1976年,美國加州通過了《自然死亡法案》(Natural Death Act),允許患者依照自己的意愿,不使用生命支持系統延長臨終過程,自然死亡。

在此之后,美國、法國、日本等60多個國家相繼出現了臨終關懷服務,有醫生、護士、護工來幫助臨終者減輕身體的疼痛,有社工來幫助協調各類服務和打理文件材料,還有人來幫助緩解精神上的痛楚。

1987年成立的北京松堂關懷醫院,是我國第一家臨終關懷醫院,時至今日,北京的臨終關懷醫院已是一床難求。

在北京十多家可以提供臨終關懷服務的醫院里,不論是幾張床還是幾百張床的醫院,基本都是滿床狀態。想要入住就需要提前預約,一些病人甚至在等待入住的過程中,離開人世。

圖片故事:緩和醫療區護士的手推車上,都是一些基本的用以維持生命的藥物(例如生理鹽水和葡萄糖)以及血壓表等測量醫療器械。讓母親舒適地離開是李曉的心愿,她堅持不搶救、不插管、不開刀,不想讓病痛繼續折磨母親。

圖/董天健 圖片來源:網易新聞

但即使是這樣稀缺的醫院,也依舊遭遇著社會極大的偏見。

在紀錄片《生命里》中,送病人進來的家屬會抱怨,裝修再好的病房,也是用來等死的,而在醫院周遭,工作人員也總是要承受來自附近居民的敵意與反對。

住在醫院對面居民樓的住戶,很多人會在窗外掛上鏡子,因為人們認為病房不吉利,掛個鏡子就可以把晦氣反射回去。

上海另外一家臨終關懷醫院在選址建設之時,曾遭遇居民的集體抗議。

“如果這家臨終關懷醫院建起來了,我們的孩子該怎么辦?他們都才只有一兩歲啊……”

雖然聽起來,這兩句話并沒有任何因果關系,但在附近居民的觀念里,即將破土動工的“臨終醫院”,就像是要給他們的生活帶來巨大的“災難”。

類似的事情,也發生在北京松堂關懷醫院。

北京松堂關懷醫院

1992年,松堂關懷醫院計劃從香山搬往地處三環的城區,卻遇到搬遷地居民的強烈阻撓,致使醫院的老人們露宿街頭長達4小時。

最終醫院員工不得不流著淚,無奈地帶著所有老人回到香山,一位參與工作的小護士哭著問院長:

院長,我們算好人嗎?我們干的事算好事嗎?為什么我們是好人、干的是好事,可別人這么反對我們?

2018年4月17日,美國前第一夫人芭芭拉.布什在位于休斯頓的家中安祥、有尊嚴地辭世,享年92歲。

多年來,芭芭拉.布什一直患有慢性充血性心力衰竭、慢性阻塞性肺病,及其他慢性疾病。布什的家人發表聲明,芭芭拉.布什在去世前的幾天,決定不去醫院看病而是回到家中,選擇實踐來她生前一直支持的臨終關懷與緩和治療。

臨終關懷,對瀕死之人來說,意味著不再追求猛烈、可能會增添痛苦的無意義的治療,不再面對冷冰冰的病房,不再面對例行的繁復的醫療流程和專業術語。

就像日本東京大學以軒轅研究所的上川廣教授所說的,“如何迎接自己生命的結束,實際上是如何保持尊嚴地活著”。

臨終,必然一件讓人悲傷和恐懼的事情,更沒有人能違背自然規律,但原本孤獨和脆弱的個體,是有了愛的陪伴,才獲得了面對死亡的勇氣和力量。

推薦閱讀:

《最好的告別--關于衰老與死亡,你必須知道的常識》

《見證生命,見證愛》

《悲傷的力量》

紀錄片《告別》,紀錄片《人間世》第四集

作者: 小林君,精英說作者,英國文化研究領域海歸小碩,用心碼字。

參考資料:

紀錄片《生命里》

身處雙重困境的臨終關懷醫院:既一床難求,也步履維艱

在世界臨終關懷與緩和醫療日到來的今天,我們來聊聊衰老和死亡|封面

生命中最后一場陪伴——臨終關懷

好死——被忽視的幸福

看客:死亡與尊嚴 緩和醫療的中國故事 網易新聞

在中國,“尊嚴死”有多遠?南方周末

原標題:《他們撕開國人禁忌:跟蹤40多位瀕死者、"偷拍"6000小時,背后真相令人痛心...》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司