- +1

多元文明共生的亞洲:從東北亞、內亞到大陸東南亞

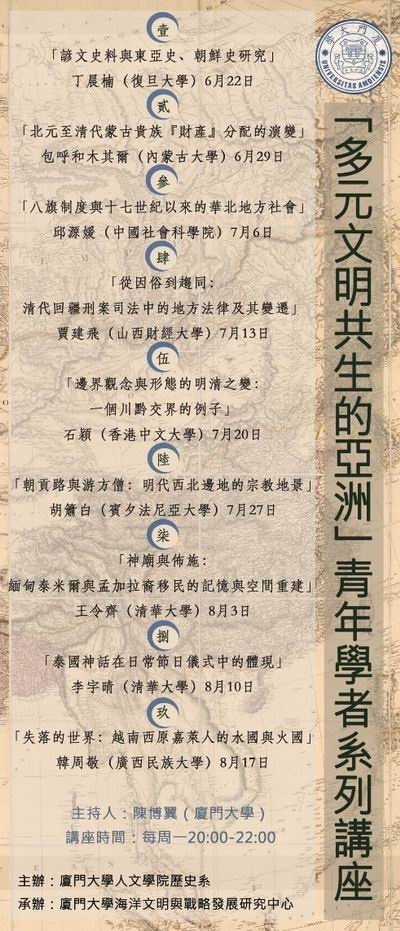

本文整理自廈門大學人文學院歷史系主辦,廈門大學海洋文明與戰略發展研究中心承辦的“多元文明共生的亞洲”青年學者系列講座。系列講座第一部分“從東北亞、內亞到大陸東南亞”共9場,由廈門大學歷史系陳博翼副教授主持。

“多元文明共生的亞洲”青年學者系列講座

諺文史料與東亞史、朝鮮史研究

本場講座為本系列講座的第一場,由復旦大學文史研究院在站博士后丁晨楠博士主講。丁晨楠博士的研究主要方向與興趣為明清時期中朝關系史、朝鮮王朝史、東亞文化交流、女性史與女性文學。關注當代韓國影視劇中的歷史敘述,并以“重憶小窗紗”的筆名活躍在公共歷史寫作領域。

朝鮮世宗李裪領導集賢殿學者們創制諺文后,它逐漸成為民眾日常所用之文字。但兩班士大夫們繼續將漢字作為主要書寫文字,并將諺文排斥在官方文字生活之外,由此留下了分別用漢字與諺文書寫的史料。本次講座主要闡述諺文史料對東亞史以及朝鮮史研究的特殊之處。

在講座的第一部分,丁晨楠博士突出介紹了既無漢文本存世,亦無現代韓語譯本的三本燕行錄,洪樂信的《己丑燕行錄(卷之五)》、黃仁點的《乘槎錄》與李魯春的《北燕記行》。隨后,丁晨楠博士闡釋了關于諺文燕行錄的幾個問題。第一,諺文燕行錄往往集中在18、19世紀后期,除了時間較近的原因,也與諺文燕行錄寫作者不愿意讓清人看到其內容相關。第二,使用諺文書寫考慮了其受眾群體。不少人使用諺文書寫,以方便朝鮮普通民眾閱讀。如李繼祜在《休堂燕行錄》中就寫了其讓“老親與妻子讀”的意圖。還有在諺文燕行錄中使用“宮體”寫作的情況,如洪樂信《己丑燕行錄》的抄錄本。宮體多為宮廷之人所用,這可能展現了此類書籍在宮廷,尤其是宮廷女性群體中的傳播力。除燕行錄外,還存有諺文的《漂海錄》,它記錄了朝鮮武官李邦翼的漂流細節。

講座第二部分是有關諺文記載的“丙子之役”,即1637年清朝攻打朝鮮王朝的戰爭。丁晨楠博士介紹了兩本相關書目:其一是《崇禎丙子日記》,作者曹愛重之夫為朝鮮刑曹判書、左議政南以雄(1575-1648)。在“丙子之役”時,南以雄隨侍仁祖于南漢山城,后又侍從昭顯世子前往沈陽。曹愛重從女性的角度,描述了逃難的歷程。其二是《山城日記》。作者不詳,因其書寫采用宮體,故而可能是宮廷中人。這部日記敘述了仁祖和一些大臣在南漢山城躲避清軍,直至最后投降的事件。其內容與羅萬甲的《丙子錄》等幾乎一致,但《山城日記》中留有以諺文書寫的《大清皇帝功德碑》和清朝與朝鮮交換的國書,為了解當事人如何看待中朝關系等問題提供了可能。

在講座第三部分中,丁晨楠博士圍繞惠慶宮洪氏的《恨中錄》,闡釋了其對“壬午禍變”研究的重要性。“壬午禍變”是指1762年朝鮮王朝思悼世子李愃被其父英祖困于米柜餓死的事件。2015年韓國導演李濬益曾將其翻拍成電影《思悼》(??),電影藍本為鄭炳說教授的《權力與人:思悼世子之死與朝鮮王室》(??? ??: ????? ??? ?? ??)一書。本書源于鄭炳說教授在翻譯加州大學伯克利分校藏《恨中錄》時所獲靈感。

鄭炳說教授的《權力與人》書影

惠慶宮洪氏的《恨中錄》的史料價值在于,它為以女性的視角去觀察“壬午禍變”,這在《朝鮮王朝實錄》等官方史料中是很難看到。同時,由于《承政院日記》的洗草事件等,使得官方史書對“壬午禍變”就所記甚少,而《恨中錄》的細節部分,是對這一時期其它史料的重要補充。在書中,洪氏還對“壬午禍變”有自己的解讀,即思悼世子罹患精神疾病,英祖為了國家和王室的安寧,不得已才處死世子。

最后,丁晨楠博士提供了幾個諺文史料的討論視角:第一是不同文字史料的對比,諺文獨有的保密性特點是對漢文很好的補充。第二是諺文史料中的女性視角,很多諺文文本是由女性寫作的,不僅傳達出了女性對戰爭或是王室紛爭的看法,從中也能看出朝鮮女性的表達欲望與自我認同。第三是作為傳播媒介的文字,諺文是朝鮮女性、中下層民眾廣泛應用的文字,在知識的傳播、中華文化向朝鮮滲入、儒教文明的在地化中,都發揮了十分重要的媒介作用。

北元至清代蒙古貴族“財產”分配的演變

本場講座為本系列講座的第二場,由內蒙古大學蒙古歷史學系包呼和木其爾講師主講。包呼和木其爾講師的主要研究領域為清代蒙古史、蒙漢雜居地區社會結構。

蒙古貴族的“財產”—— “斡木齊·忽必”(?m?i qubi)分配所反映的分權型家產制游牧社會政治體系,是理解北亞游牧民族政權性質與社會經濟結構的關鍵。本講座以其分配模式的演變為線索,考察其各個時代不同特點及相互的內在聯系。

講座第一部分為北元時期的“斡木齊·忽必”分配。在成吉思汗時代及之后黃金家族的強盛時期,“忽必”是由大汗按照各貴族臣下為帝國做出的貢獻來分配的,這體現了一種集權型的兀魯斯聯合體。而進入北元之后,中央兀魯斯勢力孱弱,社會組織方式發生變改。

在《黃金史綱》中,記錄了達延汗(1473—1517)征服蒙古各部,成為“中興之主”后,分封了自己的十一個兒子,與蒙古各個部族首長聯姻。這標志著之前的集權型兀魯斯聯合體徹底被打破,之后北元政治權利再度細分。在《阿勒坦汗傳》中記錄了瓜分山陽萬戶的情景。文中敘述了阿勒坦汗兄弟幾人將影克部眾分割領有,當做自己的“阿勒巴圖”(albatu),但影克部眾依然需要提供“貢賦”(alba),因此雖然用“領有”一詞表述,但卻并非是巴雅斯哈勒之私有民(?m?i)。在《蒙古源流》中還記載了袞必里克·墨爾根(吉囊)去世后九子分家的事情。另外,從文獻中還可以看出,絕嗣“斡木齊·忽必”的處理以及對外戰爭是以同母兄弟為單位進行的。在《黃史》中記載的格哷森扎·扎賚爾·琿臺吉諸子的分封也和上述結構相同。

通過這幾則案例可以看出:一、中央兀魯斯可汗的權力被架空,有勢力的家系在其內部以同母兄弟為單位將鄂托克之屬民領地作為“斡木齊·忽必”占有,并對其屬民不加區別,表明當時中央兀魯斯可汗并沒有權力進行忽必的分配。二、在缺乏強有力可汗的情況下,原本應以“公民”(ulus irgen)身份為帝國的運作提供貢賦的阿勒巴圖,被強勢家系占為“屬民”,并根據其家系內部的父子、長幼關系進行分配,從而與這些領主的“私有民”趨于混同。

講座第二部分是清朝統治下的蒙古貴族“財產”分配。林丹汗(1592-1634)時期,科爾沁、內喀爾喀和喀喇沁各部紛紛與新興的女真后金勢力結盟。西蒙古的衛拉特和外喀爾喀在1640年也會盟,制定了《喀爾喀—衛拉特法典》,其中有對“斡木齊”的分配的記錄。而從后來的《喀爾喀法規》中可以知道,“斡木齊”是按照父子關系來繼承的,而“忽必”有可能與爵位和屬民相關。

同樣,清代的律例中也有記載蒙古貴族的財產承襲的相關規定。根據清朝《蒙古律例》的相關規定,可以看出財產繼承的幾項原則:一、只有族內立嗣才可將被繼承者的爵位和家業一同繼承。二、若養子為異姓,只準承祀香火,不準繼承爵位。三、清帝更多關注爵位承襲,其他事項并無明文規定。而據喀喇沁三旗札薩克衙門檔案,可以看出:一、“財產”并非塔布囊個人所有,且不允許在世的塔布囊以個體為單位平分,而是每個個體均代表某一家系或兼挑復數家系平分。二、這一份族產雖然以貴族分支為單位細分化,但是由烏梁海氏塔布囊集團共同支配這一原則始終存在。村上正二認為“斡木齊”就是私有民,“忽必”是公民,這在清代是有所不同的。

關于組織結構,斯尼思(David Sneath)對“國家型”和“非國家型”社會之間傳統的二分法提出質疑,并試圖用“無首領的國家”模式來解釋內亞游牧民族政權性質。他認為貴族權力和“類國家的行政運作”(Statelike Process of Administration)是內亞游牧社會的組織者,在草原游牧社會幾乎所有國家權力都在地方一級運作,獨立于中央官僚機構。

斯尼思的《無首領國家:貴族秩序、親屬社會和關于游牧內亞的訛誤》(The Headless State: Aristocratic Orders, Kinship Society, and Misrepresentations of Nomadic Inner Asia)書影

包呼和木其爾講師指出,蒙古游牧社會理論上可以通過“財產”的分配,細分到只擁有幾戶屬民的兀魯斯。可一旦強有力領導者出現,分散的大小兀魯斯就會以獲取“財產”為目的,形成龐大的集權型兀魯斯聯合體。這種游牧政權的領導者有著雙重角色——論功行賞的帝王和對族員進行分配的族長。而在北元時期,可汗權力被架空,各兀魯斯以近族為單位形成松散的聯合體,甚至互相敵對,兀魯斯之民與私有民趨于混同。在清代,上述可汗的雙重角色由蒙古貴族和清帝分別扮演。作為領導者,清帝根據貢獻對蒙古貴族家系授予爵位——“忽必”;而蒙古內部的權力,即“斡木齊”分配則仍保持北元以來貴族自立與分權的局面。

八旗制度與十七世紀以來的華北地方社會

本場講座為本系列講座的第三場,由中國社會科學院古代史研究所邱源媛研究員主講。邱源媛研究員的研究專業為清史、社會史,研究方向八旗制度、旗人社會、華北區域史。主要著述有《清前期宮廷禮樂研究》、《找尋京郊旗人社會:口述與文獻雙重視角下的城市邊緣群體》等,并在《中國史研究》、《清史研究》、《歷史檔案》等期刊發表論文二十余篇。

邱源媛研究員的《找尋京郊旗人社會:口述與文獻雙重視角下的城市邊緣群體》書影

本場講座以八旗系統中的投充旗人群體為核心,討論17世紀以來國家權力對華北基層社會的滲透和影響。有清一代,八旗與州縣、旗人與民人,既相互隔絕和對立,又相互交錯和滲透,構成了清代華北區域社會獨特的歷史景觀,為研究清代王朝政治中心區域“國家的在場”提供了多方位的參證。

講座的第一部分是17世紀以來華北地區的旗人與旗地。北京城內的京旗和畿輔地區駐防地旗人,按照制度規定八旗分左右翼、按旗分段居住在內城,拱衛著紫禁城,而民人是不能在此居住的。同樣,在畿輔地區的旗人駐防地,也會單獨建立旗人居住的區域,將他們與民人在制度上區分開來。除京城和八旗駐防地的旗人外,清代還有一群生活在直隸地區鄉村,與漢人生活在一起的旗人。提起這類人的出現,“圈地”與“投充”是一個重要的歷史背景。清人入關后,為滿足生活需要,將畿輔地區明代原有的莊田、軍事屯田、民田強行的圈占,并設置八旗的莊園,分給旗人。在圈地的同時,還有大量的漢人百姓“投充”到了旗下,成為了旗人,其中很多是帶著土地而來的。

總之,17世紀以來的華北旗人社會的狀況體現在兩個層面:一、人群結構的變化。直隸地區的人群由民人和旗人共同組成,清代的旗人,既有從關外而來的旗人,還有大量后來投充旗人。二、土地性質的變化。直隸地區的土地主要由民地和旗地組成,在分布上呈現犬齒交錯的情形。

講座的第二部分是旗民分治與制度縫隙。清王朝最根本的國策是旗民分制,旗人作為王朝賴以存在的支柱,得到了清廷特殊的庇護。就整體制度而言,清廷“不分滿漢,但問旗民”。民人和旗人在管理體制、人群構成、法律屬性、社會屬性等方面差別甚大,清廷在兩者的各個方面構筑了嚴密的藩籬,其優待旗人的特殊性從來沒動搖過。但在經濟利益以及各種現實需求的驅動下,旗人不可能脫離民人而獨自存在。

清代八旗莊園旗地大體分為皇莊、王莊、八旗官莊等,按土地優劣分配。莊園中以壯丁從事生產,其中經濟條件較好、有管理能力的壯丁充任莊頭以管理莊務。投充莊頭看似擁有大量土地,但只有使用權,沒有所有權。莊頭職位由八旗組織決定,旗地不能自由買賣,管理體系與民地迥異,繳納地租也不同。在這些制度之下可能存在一些漏洞。比如,旗地在圈地的時非常零散,與民地相互交錯。又如,投充常常是個人或者核心家庭進入八旗組織,由此造成同一個家族,甚至同一個家族中,既有旗人,又有民人。除此之外,還會出現一個人同時擁有旗地和民地,以他人土地投充,以及只投地不投人的狀況。這些情況都導致了后來管理的復雜性,也產生了制度縫隙,為了利益,出現“舍民入旗”和“諱旗稱民”傾向。

講座的第三部分是遺忘的記憶與消失的人群。邱源媛研究員主要分享了在河北省霸州市后營村田野經驗與所獲認識。通過田野調查發現,旗人莊頭人群現在已完全呈現漢人的狀態,他們的日常生活、民族屬性與歷史記憶,都完全融入了“民人”的氛圍。但是這些莊頭、壯丁,在清代確實是旗人,受到八旗制度的管理與約束,也得到了八旗制度特有的優待條件的。如果完全以今天漢族人的視角去思考他們在清代的狀態,可能對當時的華北社會、直隸的鄉間地帶以及直隸的族群產生認識偏差。

從因俗到趨同:清代回疆刑案司法中的地方法律及其變遷

本場講座為本系列講座的第四場,由山西財經大學晉商研究院賈建飛副研究員主講。賈建飛副研究員的主要研究興趣為清代及民國新疆史,尤其是移民史、法制史和中外關系史。已出版《清乾嘉道時期新疆的內地移民社會》等著作。

賈建飛副研究員的《清乾嘉道時期新疆的內地移民社會》書影

清代之成功在很大程度上體現在對邊疆問題的解決上,本場講座基于清代滿漢檔案所載涉及回人的命案和盜馬案,探討了兩種案例中的法律適用問題。

賈建飛副研究員首先介紹了回疆地方法律“回例”等相關概念。清朝在乾隆二十四年(1759)統一回疆后,一方面繼承和沿襲了當地的法律傳統,另一方面逐漸將內地法律引入回疆司法領域,形成了回疆地方法律與大清律例并存的格局。本文中的“回疆”主要指塔里木盆地周圍地區;“回人”主要指當地居民;“回例”主要是指在清朝統一前長期存在于回疆地方的法律傳統,由伊斯蘭法(回經)和回疆地方習慣法(回法)組成。

有關回疆命案中的司法原則,最早見諸漢文檔案中的兩起案例:一、乾隆二十五年(1760),固原州回民林福用刀扎死民人馬友。乾隆皇帝強調立法必嚴,命案必須基于內地法律而非回例從嚴懲處,而其司法程序則不必拘泥內地之例,應即行正法。二、乾隆二十六年(1761),喀什噶爾回人伊斯拉木持刀刺死回人臺因和卓,還刺傷了其妻和弟弟。乾隆帝因伊斯拉木有功而格外加恩,根據回例判處伊斯拉木給死者家屬賠償1000騰格,而免其絞刑。

乾隆時期回例的應用并非例外。迄今所知的第一例依回例判決的命案發生于乾隆二十五年(1760)六月。回人圖勒素巴巴、木拉特伯克打傷了另一個回人阿札皮爾。兩個兇手照回例對其賠償財物。但阿札皮爾幾天后因傷口感染而死,當地回人領袖將此命案呈遞衙門。回例對因斗毆導致的命案處罰分為三種:一、動手之人需償命;二、如果被打傷的人過了幾天才死,則將動手之人交給死者之家,任其處置;三、若動手之人家境不錯,可酌情賠付牲畜給死者家庭。清朝官員納世通在征求死者家人意見后,判罰兇犯賠償牲畜。這樣的判罰原則得到了乾隆皇帝的同意。可見,在清朝統一回疆后的一段時期內,回例仍廣泛應用于回人命案中,而地方法律和精英仍有較強影響力。隨著回疆局勢趨于平穩,清政府于1778年和1792年兩次縮小了回例的司法應用范圍,之后回例在有關回疆的司法檔案中的記載逐漸消失。咸豐七年(1857),葉爾羌官員引用“回子經典”處理刑事案件,引起社會動蕩。同治帝即位后,朝廷對相關人員予以了嚴懲,永遠禁止回疆的查經議罪傳統。

而清朝對盜馬犯罪的司法懲罰主要依據各地法律習俗而定。清朝非常重視回疆發生的馬匹犯罪,采用嚴苛司法加以防范,因為馬匹對回疆意義重要。盜馬案涉及不同群體,司法審判用例也不同:

一、回疆蒙古人盜馬,清朝統治者依照基于滿蒙法律習俗制定的條款判罰。漠西蒙古人起初重判,直到《理藩院則例》制定,才與內外蒙古才獲得了同等的法律地位。針對土爾扈特人則依據盜馬對象判決。

二、回人盜馬,通常依據回例處以絞刑。但是,這種判處絞刑的處罰并非伊斯蘭法和地方習慣法所有。另外,此類案件必須上奏朝廷。而乾隆末期以后,判罰減輕。

三、回疆內地人盜馬,對漢人司法依據大體依據被盜馬匹主人身份而定。就內地回民而言,起初乾隆規定回民在回疆盜馬按回例處死,后增加充軍發配刑罰。

四、邊境內外的哈薩克人和布魯特人在清統一新疆后長期被視為“外夷”或“外藩”,他們盜馬則會被正法。

在清朝統一回疆一個世紀后,大致完成了對回疆刑事司法體系向國家法律的變革。在此過程中,清政府因人、因案、甚至因信仰不同而做出不同的判決。在命案中,清朝不斷調整回例的適用范圍直至將其廢除,在制度上實現了回疆與內地的趨同。在盜馬案中,依據例律不一,其政策調整可以被視為清政府尋求司法一統的重要途徑。

邊界觀念與形態的明清之變:一個川黔交界的例子

本場講座為本系列講座的第五場,由香港中文大學石穎博士主講。石穎博士的研究興趣為宋至清代的西南區域社會史。2009年以來長期致力于對西南地區長江流域社會的研究與考察,重點關注族群、經濟和制度問題。曾發表論文《滇銅京運路線上的多元流動社會——川南橫江鎮考察記》。

邊界是普遍存在的,或許完全與邊界無關的“中心”才是少數。從明到清,云、貴、川三省交界地區經歷了由“內部邊疆”到“內地”的轉型。明代形成的土司與衛所共治的體制,“改土歸流”后,表面上廳-縣結構取代了土司-衛所體制,但內部仍保留了“內邊”時期錯雜的邊界和模糊的屬地。清中葉后,前朝遺留的格局開始成為問題,這為人們通過邊界進行“制度套利”提供了基礎,這一概念由宋怡明(Michael A. Szonyi)在《被統治的藝術:中華帝國晚期的日常政治》一書中提出。邊界形態大概有三種——有實體的、無法確認實體的以及虛擬的。從元代有行省制度開始,一直處在幾省交界位置的敘永地區,其邊界有兩個層次,一是外部邊界,即是以赤水河為界的省界。二是內部邊界,即因為省界犬牙相入而導致的省內行政區劃的錯雜。

宋怡明的《被統治的藝術》書影

講座的第一部分是明代——土司-衛所共治的時代。此時的內部邊界,是土司與衛所的邊界。永寧土司作為當地規模最大的土司,其控制范圍是“內四里和外四里”或“十八則溪”;而衛所直接控制的土地除了衛、所、驛站、堡等據點,更多的是分散的屯田,兩者之間根本無法畫出具體的邊界線。所謂外部邊界,即省界,由于土司之間常年爭地,也動蕩而模糊。在明代間接統治的“內邊”地區,這種近似“無邊界”地共存是常態。

講座的第二部分是明清鼎革——變化與延續。天啟年間爆發“奢安之亂”,當時四川總督對該地區的善后措施很大程度上保留了之前的“無邊界”結構。據地方志記載,在之后明清易代的一系列戰爭中,“奢安之亂”中投降的那些屯將被“屠戮殆盡”,善后似乎被終結。但在貴州畢節自稱奢氏土司后人卻有不同說法。清代建立之后,明代永寧土司的“內四里”(降將48屯)成為了敘永廳下的九里,“外四里”則與永寧衛屯地共同組成了永寧縣下轄的五個里。這些并未改變現實中邊界模糊的問題。

講座第三部分是清中葉:政區改革與邊界開發。此時,國家開始進行邊界整頓。這使得地方上不少原本緊密聯系的人群被分到了兩個省。此外,清中葉對西南地區的開發,使得此地的商業貿易發展。此時川鹽、滇銅、黔鉛這些長程貿易都會經過川南地區,貿易帶來了生存、牟利的機會,人口大量增長,人們開始對交界地區的“荒山”產生興趣。

講座第四部分是清后期:社會動蕩與交界問題的凸顯。咸同年間外部環境整體十分動蕩不安,太平軍過境并在此活動了一兩年時間,而平定太平軍戰亂后要求回籍的湘軍中同樣很多人留在了四川,對社會治安問題產生影響。晚清的長程運道堵塞,這也使得川南地區大量百姓失去了生計,流竄做“匪”,而留下者為了自保,組織了團練,成為當時最重要的基層組織,該地區作為合法人民的成本越來越高。普通人也能在戰亂中找到一些生存的策略,如《敘永檔案》中的“王春元案”與“陶林家案”即為利用多重身份與跨界活動的案例。

趙爾豐升任四川總督后認為邊界錯雜是匪患根本原因之一。光緒三十四年(1908年),進行了政區改革,將永寧縣衙門遷到古藺,并重新劃分敘永廳和永寧縣轄地。與此同時,為了保障地方人民的生計,在廳縣成立了兩處“勸工局”,以“羈游惰”,招攬人民做工。除了官府的改革之外,地方社會與經濟秩序也在逐步恢復。重慶開埠后,土煙種植在川南興起,商貿活躍,一定程度上穩定了邊界的社會秩序。

朝貢路與游方僧:明代西北邊地的宗教地景

本場講座為本系列講座的第六場,由美國賓夕法尼亞大學胡簫白博士主講。胡簫白博士的研究興趣為明清及近代邊疆史、城市史。近年來致力于對西部地區藏彝走廊地方社會的研究。曾在各類刊物以及論文集發表中英文論文二十余篇。

本場講座關注明代藏地朝貢政策在時間、空間層面的變化及其在地聯動效應。藏地朝貢的頻密程度、路線轉移折射出明朝治藏政策的歷時性嬗變,明代帝王對藏地僧人的禮遇則促進了十五世紀上半期的漢藏交流與融合。

本講座的第一部分是明代前中期(洪武-成化)藏傳佛教政策研究的主要面向,包括制度史、漢藏之間的朝貢聯系、宗教史等。胡簫白博士以大數據整合的方式檢審明代中央政府和藏地交往過程中地理空間側重的轉移和互動頻次的變化。在漢藏交流方面,將目光從帝國的中心——北京,轉向帝國的外緣——西北漢藏邊區,觀察明廷藏傳佛教政策調整的動態過程以及中央政策在邊地的表現和聯動效應。

本講座的第二部分是明代藏地僧俗朝貢路線及其相關內容。一般認為,朝貢制度包括朝貢一方的稱臣納貢與宗主一方的冊封賞賜雙重內容,建立在雙向交往、溝通的基礎上。此外,王朝國家的政策與在地“對策”之間有一定的空間,比如《大明會典》雖然列出了藏地各個地區朝貢的具體規定,但在具體操作過程中,這些規定往往變成一紙空文。

從藏地到北京的官道一共有兩條,分別為川藏道與青藏道。青藏道由河湟地帶出入境,川藏道則從康定、雅安、天全地區出入境。胡簫白博士主要對這兩條線路的漢地部分進行考證。在川藏道上,根據《明實錄》中景泰四年(1453年)的一則史料,藏地使團主要從從川西北通過雅州(今雅安地區),走陸路到成都,再轉長江水道到湖廣。另外,根據《明實錄》中三條史料的記載,藏地使團到了湖廣地區后,順江而下,到達安慶,再轉揚州,沿大運河一路到達北京。而關于青藏道的內地段,《大明會典》載有,從岷州衛到北京“陸路四千一百里,計六十一站”,但未詳細說明具體通過的地理單位。胡簫白博士在此條史料的基礎上,利用“明代驛站系統”(Ming postal stations),推理出藏地使團從河湟地區出發,進入中原后,取道天水到達西安,在潼關地區北折進入山西,最后于山西到達北京。山西從明初開始即為藏地僧人赴京的必經之地,這與五臺山自元代以來的佛教地位以及山西藩王對藏僧的禮遇有關。根據《大明會典》的記載,藏地使團進京大約需要花費120天的時間。這主要是在漢地路線所花費的時間,而藏地段,花費的時間更多。根據弘治時期的史料,烏斯藏闡化王去世后,朝廷遣派使者前往,單程即花費了三年。

根據統計,《明實錄》中涉及藏地朝貢的紀錄近1800條,時間橫跨1371至1626年。1371到1420年為漢藏交通的創制階段,漢藏兩地之間的驛路系統年久失修。從永樂中期開始,明廷開始敦促藏地領袖修繕驛站,要求漢藏邊區的衛所提供馬匹。1420到1470年為藏地使團來朝的高峰時期,大量的藏地來使,為明廷造成一定程度上的經濟與社會負擔。這除了由于宣德與正統兩朝皇帝崇奉佛教、明廷以羈縻政策統御邊地外,還與當時的環境變化有關。15世紀后期起,藏地來朝的使團數量逐漸降低。嘉靖皇帝崇道抑佛,漢藏互動更為低迷。到了萬歷時期,由于“隆慶和議”后稍微開明的邊疆政策,藏地來朝數量稍稍恢復。有明一代,派出使者最多的九個藏地行政單位為烏斯藏、岷州、洮州、西寧、朵甘、河州、董卜韓胡、長河西、天全六番與雜谷,共有近1400個使團赴京,遠朝域外來朝者數量。

講座第三部分是關于游方僧的內容。朝貢改變了漢藏邊地的社會面貌,明廷的態度也改變了漢藏邊地的宗教景觀。現存西部地區很多文物,如唐卡、佛像、碑刻等,都是彼時優待政策的反映。在建筑方面,西北漢藏邊地三大寺——瞿曇寺、大崇教寺、弘化寺,均為明初敕建。明廷的政策也促進了漢藏兩地的物資流通,例如《西番館來文》就載有番人乞求朝廷賞賜藥材、供器、顏料、胡椒、金箔等物資的內容。明廷還賦予藏地僧人自在游方的優惠政策,允許他們寄住于漢地寺廟,自在修行。此舉為藏僧群體增加了許多活動空間,尤以修建寺廟最為顯著。

青海省文化廳編著的《瞿曇寺》書影

最后,胡簫白博士強調了明廷出臺的政策如何被施行以及產生何種出脫于政策設計的影響。通過剖析“過程”發生的原因及其歷史語境,有助于重新認識朝貢體系,尤其是它在邊疆地區的實踐。

神廟與布施:緬甸泰米爾與孟加拉移民的記憶與空間重建

本場講座為本系列講座的第七場,由清華大學人類學博士候選人王令齊主講。王令齊的研究興趣為緬甸南部的城市空間生產、族群互動,關切緬甸的南亞裔移民群體及跨印度洋的人員及商品流動,曾在緬甸、印度等地開展田野調查。

本講座簡要介紹南亞裔移民大規模進入緬甸的歷史,以及此后移民與當地原住居民的關系如何為城市規劃等治理技術所型塑,并通過移民群體尋找或重構社區公共空間的行為與共同記憶之間的互動,探討緬甸南部的殖民統治遺產、當代治理政策與族群關系。

孟加拉文學名著《甘特先生》的作者薩拉特·昌德拉·查特吉(????????? ?????????????)曾于1903-1916年間在緬甸生活,書中大篇幅描繪了緬甸的人事物。英國殖民統治下以加爾各答為中心的西孟加拉地區形成了相當規模人才儲備,在緬甸建立統治的迫切需求面前,他們開始往緬甸流動,但這也帶來了尋求居所的問題。

查特吉的《甘特先生》書影

仰光的一座杜爾迦女神廟大致為當時孟加拉文員的聚居地,當時的仰光并沒有形成混居的格局,這種分野在今天仰光的一些地名當中仍清晰可見,諸如“唐人街”(?????????)、“印度街”(?????????)一類的地名反映了當時不同族裔之間相對明確的居住界限。但這些特征未必能夠同時清晰地共存于仰光以外的其他城市當中。泰戈爾曾將仰光比作時代之潮中的浮沫,強調這座城市與傳統緬人世界政治、經濟、文化的脫節。這種脫節來自仰光對他地殖民經驗的復制。

在英國人到來前,緬甸的政治、經濟、文化中心位于今曼德勒附近的中部干旱地帶。今天仰光所轄地域在當時是河口沼澤地附近孟人與克倫人的幾個漁村。英國進入緬甸之后開發了仰光及附近地域,他們在今天仰光的南部規劃了橫平豎直的“現代”路網,在此基礎上,將土地劃分為小方格開放競標。同時,英國人對土地開發設置了時間、建筑風格等限制條件。而在殖民地社會中,財力、社會地位和族裔身份往往高度關聯,不同人群便在空間上分隔。另一方面,特定職業、方言、地域群體因移民方式產生的聚居也普遍存在。

在過去被稱為“沙廉”,位于今仰光近郊的丹林鎮,有一座額辛伽墓。額辛伽(??????)本名菲利佩·德·布里托-尼科特(Filipe de Brito e Nicote),曾是一名葡萄牙水手,于1600年前后來到今天緬甸西部的阿拉干。由于出色的航海技術與領導才能,他被封為沙廉城侯。額辛伽在管理沙廉期間脫離阿拉干王國并挾持其王子為人質,擊敗緬人,實現偏安一隅,并通過海路與阿瑜陀耶建立聯系。1606年,因涉及東吁王朝權力斗爭沙廉被攻破。沙廉雖與北面腹地緬人有來往,但直至1755年之前未被其長期統治。這種中間位置對于想要在孟加拉灣沿岸進行貿易的英國人而言,這是一塊風水寶地。

1852年第二次英緬戰爭結束后,英國人便決定開埠仰光。1885年英國占領緬甸全境之后,仰光成為了商貿行為、文化交流和政治活動的中心。1948年緬甸重獲獨立,民族國家框架下的明確邊界自此開始代替原有的流動秩序,一些南亞移民返回原鄉。1962年奈溫(??????)再次政變上臺是另一重要節點,緬甸當地的南亞(裔)移民網絡開始斷裂,身份的流動變得不再可能,原有的居住格局無以為繼,城市空間開始解體。這個時期的遺產,在今天仍鮮活可見。

以仰光的莫臥兒街為例,60年代的國有化改革后,一些家庭急需另謀生路而選擇搬遷,原有的社區聚居格局基本已不復存。在毛淡棉,一座神廟與一般的泰米爾建筑風格迥異,這是由于新一代的泰米爾裔對傳統公共空間并無具體、確實的記憶,在當地局勢走向開放之后,僅憑對原鄉的想象將其建造。而仰光兩座比鄰清真寺中參拜人群構成的差異,則反映了南亞裔穆斯林在空間階序中流動時,“印度”與“正統”被更多強調。而許多當年的回遷移民及其后代(無論信仰)將舊時城中留存的緬甸佛寺作為布施場所,并在自身社區開展奉水等活動,以此重演自身與緬甸之間的聯結。通過這種對比,王令齊指出,在今天移民群體重建或尋找自身公共空間的過程中,緬甸的泰米爾與孟加拉(裔)有一種迫切地發明與投靠新記憶和想象的“焦慮”。

神話與儀式:泰國神話在日常節日儀式中的體現

本場講座為本系列講座的第七場,由清華大學國際與地區研究院李宇晴助理研究員主講。李宇晴的研究地區為泰國及東南亞,研究興趣包括文化政體與現代性、歷史人類學、身體理論與性別研究等。已在各類期刊上發表《泰國佛教介入政治沖突的表現形式及其原因探析》等數篇論文。

本場講座中,李宇晴助理研究員試圖從泰國神話故事入手,結合2018-2019年在泰國田野時所經歷的當地人的信仰儀式活動,來談當地人的信仰與價值觀。

本講座第一部分是神話的定義及傣、泰族的神話體系。研究神話的主要方法如下:一、民間文學的視角。民間文學對神話的定義,非常注重文本類型和文體。如巴斯科姆(William Russell Bascom)認為神話形態神圣,存在于遙遠的過去或“異世界”,其中角色為非人類。而在本項研究中,凡是具有神圣性特征的敘事,都可以被稱作神話。二、人類學的視角。人類學家認為,只有將神話放在文化語境中加以考察,才能更好地加以理解。如薩林斯(Marshall David Sahlins)通過解釋庫克船長(James Cook)死亡的原因,展現了人類學神話研究理論的新貢獻。

薩林斯的《歷史之島》書影

講座第二部分是泰國神話在日常節日儀式中的體現。李宇晴助理研究員認為,泰國創世神話是“由至高神在附屬神的輔助下創造神話”這一亞型,而至高神是在泰國北部和東部廣泛流傳的“恬”神(??????)。有泰國學者指出,“恬”神可能是中國的“天”神。而輔助“恬”神的則是公公、婆婆。但“恬”神沒有造像,在當地儀式中并不出現。

今天泰國鄉村地區也保留了大量與農耕相關的儀式活動,如祈雨儀式,請神儀式等。古代泰國人相信,天之所以會降雨,是因為納迦龍在天上戲水。至于何時降雨則要聽從“恬”神的指揮。有的地區的祈雨儀式直接來源于堪咖王(?????????)神話,這是一只大青蛙,反映出青蛙崇拜。在一些故事文本中,青蛙被描繪成得道高僧,它在祈雨方面的作用高過“恬”神,這在很大程度上是佛教影響的結果。

宗教神話對泰國民間文學的影響不僅顯而易見,而且全面廣泛。梵天、濕婆、毗濕奴的神話已成為泰國文化不可分割的一部分。比如,毗濕奴的坐騎大鵬金翅鳥成為了佛教的護法天神迦樓羅。而大鵬金翅鳥和納迦龍(???)的故事隱喻著泰國與老撾的征戰。

泰國神話在日常節日儀式中的體現案例有:

一、出家儀式和“納迦”。2018年入夏節,李宇晴助理研究員對鄰居的出家儀式進行了田野調查。其包含“游納迦”和“剃度納迦”兩個過程,這里的“納迦”是指即將出家的男子。泰國的佛教文獻曾提到,當佛祖游歷泰國東北部時,見到一些有神力的納迦統治當地,最后佛祖施展神通將其收服。因此有人把將成年出家的男子稱為“納迦”。這或許是外來佛教與當地信仰妥協,與當地文化并接的結果。

二、獻僧衣儀式和“鱷魚旗”。出夏節會有敬獻僧衣儀式,此時僧人可以走出寺廟,進入森林修行等。在獻僧衣儀式的游行中,人們往往手持各種旗幟,有鱷魚旗、蜈蚣旗、烏龜旗等。這三種動物象征貪、癡、智。據說鱷魚前世是個一毛不拔的富翁,轉世后終日在河里游來游去。待他無法忍受就托夢給妻子,將財寶敬獻給僧人,終得解脫。這與佛教中通過做功德得到解脫的觀念有關,神話的這些圖騰依然活在故事中,教化民眾。

三、喪禮和《帕瑪萊》(??????????????)。泰國的傳統葬禮上曾有唱誦《帕瑪萊》的習俗。研究泰國民俗的學者卻非常重視這部經文,它主要講述一位得道高僧施展神通,分別造訪地獄和天堂,宣揚做功德、積累福報的內容。而唱誦《帕瑪萊》習俗的消失,可能與泰國佛教經文的“原典化”沖擊有很大關系。

以神話作為切入點,可以從本土的視角更好地理解和認識泰國的宗教與儀式。如泰國學者尼提·尤希文(???? ????????????)所說,泰國的佛教信仰其實以萬物有靈為內核,佛教只是一層外殼。

越南西原嘉萊人的古國:水舍與火舍

本場講座為本系列講座的第九場,由廣西民族大學民族學與社會學學院韓周敬講師主講。韓周敬講師的研究興趣為越南歷史地理、民族史、文獻學。近年來致力于對越南古代邊疆經略的考察,曾任越南河內國家大學訪問學者。主持在研國家社科基金項目1項,省部級項目1項,參與國家社科基金項目3項,在國內外各類刊物發表文章共30余篇。

本講座以越南西疆的嘉萊人古國為研究對象,從水舍、火舍的個案研究出發,展現古代越南對西疆的整體經略特征。

講座的第一部分是水舍、火舍名實與地望。韓周敬講師從語言學角度,介紹了二舍的國名的專名和通名的語義。他認為,“水”和“火”是專名,系嘉萊語之意譯;“舍”是通名,原本嘉萊語中表示君主、首領的詞匯,最終被演繹成越語中帶有仆從之意的“舍”。而越南文獻中對于其“王”的記載,很可能由于其原本是古代占婆南蟠國后裔,抑或是越南出于“(亞)宗藩關系”構建的需求,刻意拔高的結果。

古代越南文獻和近現代民族學、人類學調查都有關于水王、火王譜系的記載和描述,但是二者存在一定程度上的差異。韓周敬講師推測,水舍、火舍曾經發生過遷移,而遷移的肇因很可能是入贅。阮朝與水王的關系更為密切,主要有二種可能:與阮朝接觸的使者大多來自于水舍;水舍位置更靠近阮朝,而阮朝對于火舍的信息掌控情況受地理因素的影響和限制。此外,還存在一個“風王”,可能晚至19始末或20世紀初才出現。

講座第二部分是越南對二舍的認知演變。阮朝對于水舍、火舍的身份認知,明命十年(1829年)至紹治元年(1841年)間存在一個“正確-顛倒-糾偏-歸正”的過程。造成這種謬誤的原因有兩個:越南與水舍、火舍的語言隔閡;水舍可能刻意對火舍隱藏訊息,從而造成錯認。雖然阮朝清楚二舍國長并無政治權威,但是并不因此否認二舍是“國”,這更多源于阮朝自身建構與自我投射。阮朝對于二舍的認知并不是孤立進行的,而是其在19世紀初越暹區域競爭的歷史背景下經營西部邊疆戰略中的一環。然而到了紹治時期,國力衰落,調查也最終停滯。

講座第三部分是二舍與越南的關系。雙方的關系分為三個階段:

一、屬蠻時代(1711-1802)。這一時期,水舍和火舍與越南廣南國進行了早期的接觸。最早的記錄出現在《大南寔錄前編》中提到的廣南國顯宗辛卯二十年(1711年)正月,“南槃”、“茶萊”(即嘉萊)二蠻的“敦王”(即水王)、“俄王”(即火王)向廣南進貢。廣南國世宗十三年(1751年)十月,首次明確出現“水舍”和“火舍”的記載。此時的二舍實際上是廣南國的“屬蠻”。此外,18世紀末的越南古地圖《甲午平南圖》中也出現了火王的記載。

《大南寔錄前編》書影

二、前藩國時代(1802-1831)。自1802年阮朝成立,可能已經將二舍視為國家,但是直到1831年,阮朝禮部才正式確定了二舍的貢制,其位次待遇與南掌、真臘等屬國相同,高于樂邊、目多漢等屬蠻。

三、藩國時代(1831-1885)。二舍與阮朝保持著密切的往來,1885年后,越南徹底淪為法國殖民地,宗藩關系亦告斷絕。

最后,韓周敬講師認為,對于阮朝來說,維持與二舍的宗藩關系,既蘊含了古典主義的理想,還存在基于現實的考量:一方面,越南保留干預權,使得越人在其地擁有優待權;另一方面,通過控制二舍,阮朝可控制柬埔寨,抵御強國暹羅的侵擾,對阮朝有重大的戰略價值。阮朝建構的宗藩體系,也成為日后法國殖民者蠶食東南亞內陸地區的政治遺產,而水舍、火舍正是法國的抓手之一。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司