- +1266

BBC直播“自殺”全過程:坦然面對禁忌,需要多大的勇氣

一個叫西蒙的男人,通過BBC發起了“自殺”直播。

對此西蒙沾沾自喜:“沒有人出生于死亡是同一天,我是最特別的那個。”

01

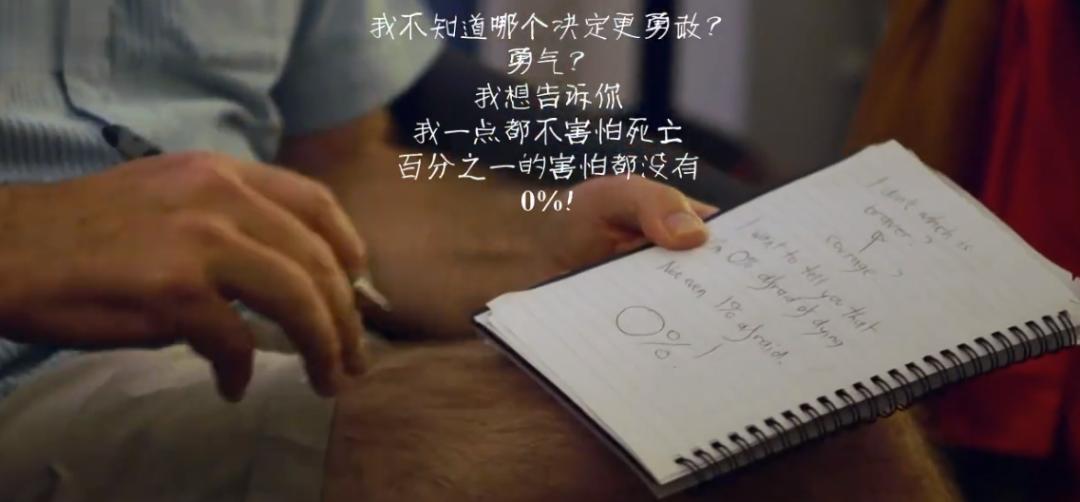

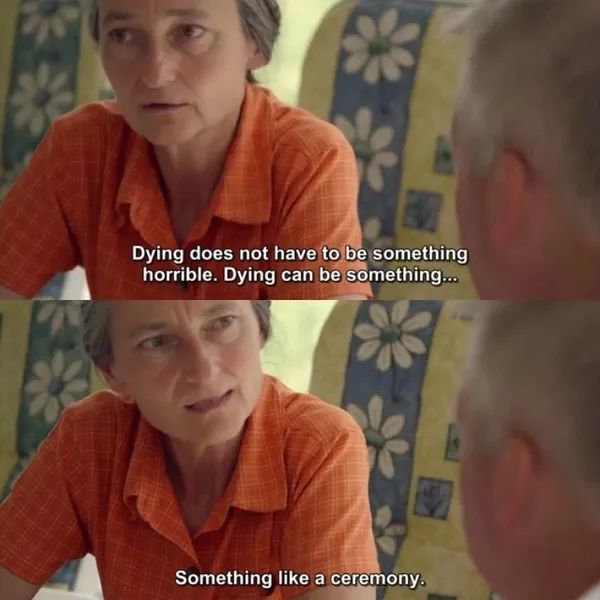

我并不懼怕死亡,哪怕1%都沒有

西蒙畢業于劍橋大學,從來都是小團體中的佼佼者,風趣幽默,掌控者話語權,家庭幸福,兒孫繞膝。

醫生斷定他僅有半年到一年的存活時間,發病后四肢將慢慢退化,失去語言能力,并漸漸停止呼吸。

從小到大只缺課過兩天,從不生病的西蒙,被命運判了死刑。

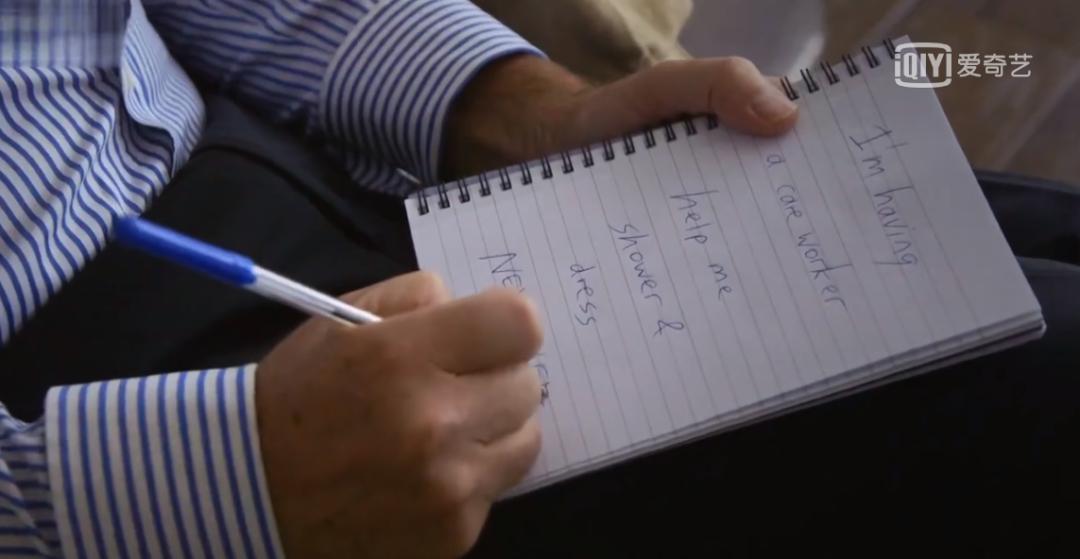

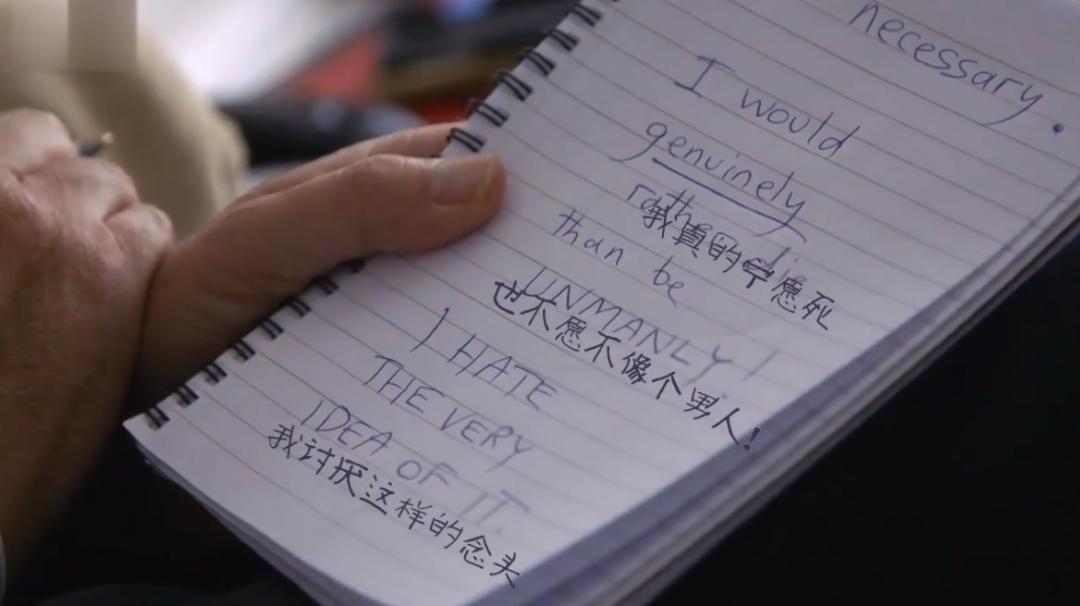

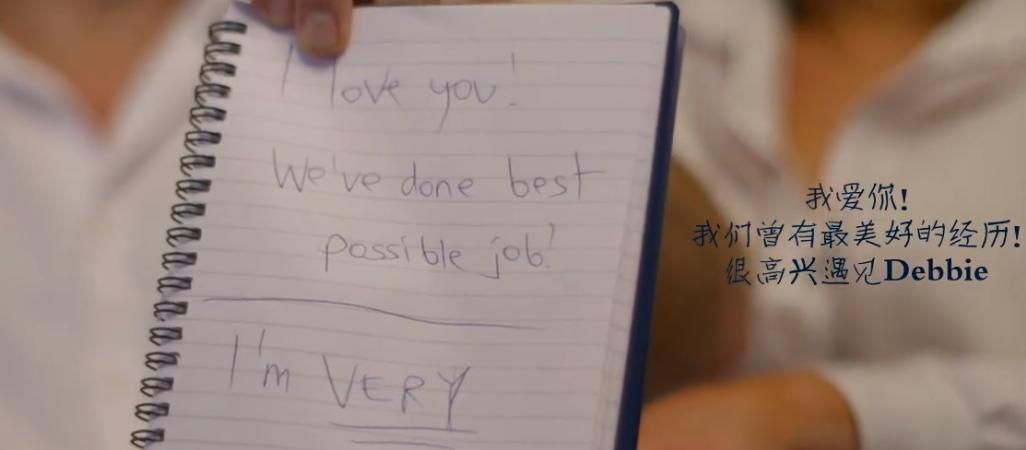

曾經精通四國語言,卻漸漸喪失語言功能,只能借助儀器或在紙上一筆一劃寫下想說的話。

一旦觸碰,痛苦就會變得清晰。

西蒙病情惡化比想象中更快,走路需要拐杖,上下樓護工攙扶,再沒辦法遛狗,呼吸慢慢加重。

妻子Debbie幾近奔潰,強烈反對,這并不是她第一次直面家人的死亡。

女兒曾一度向母親乞求結束她的生命,喪子之后,Debbie如何再有信心親手送走西蒙?

紀錄片全長84分鐘,導演始終保持著溫情的克制,沒有痛哭,沒有爭吵,沒有追問。

和家人一樣,他們給到了最大的尊重。

大學時的朋友們一直陪伴著西蒙,他們像年輕時一樣蕩秋千,掄圈,玩笑打鬧;

他懂得用玩笑掩蓋傷痛,用樂觀化解憂愁。

我并不懼怕死亡,哪怕1%都沒有。

對家人而言,他們得承受內心的煎熬去結束他的生命,西蒙的冷酷正在于此,西蒙的誠實也在于此。

影片的最后,西蒙在朋友們的陪伴下推開了藥物開關,親手結束了生命。

面對死亡,他當真不怕嗎?臨行前的笑容,或許是最好的答案。

人有選擇死亡的權利嗎?

生命可以被人為量化嗎?

在英國,鼓勵或幫助他人自殺最高可量刑入獄14年。但在歐洲另一端的荷蘭、比利時、盧森堡及瑞士,安樂死是合法的。

紀錄片拍攝期間,“安樂死”法案20年來首次在英國下議院進行投票,如果法案通過,安樂死將在英國合法化。

提案引發轟動,民意走向兩端。

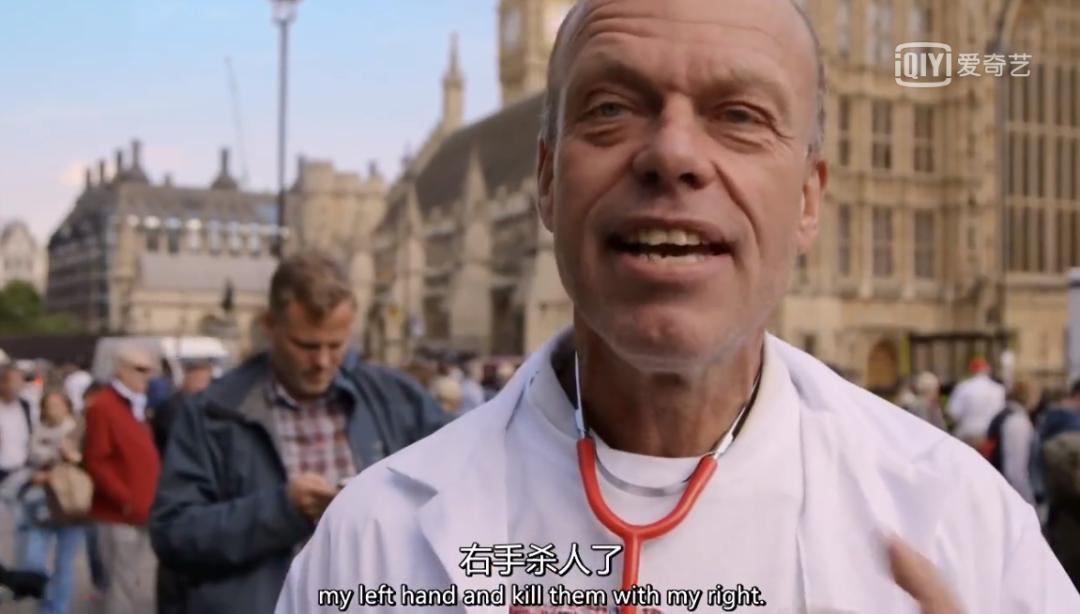

“我們今天是來保護社會上的弱勢群體,而不是立法來殺害他們。”

法院外的抗議者聲勢浩大,一位來自馬蓋特的醫生說:

“如果法案通過,等到周一早上,我就可以左手醫人,右手殺人了。”

終結生命被視為自私,“安樂死”一直被架在輿論的風口,有人控訴,有人舉雙手贊同。

紀錄片播出時,120萬英國觀眾坐在電視機前觀看西蒙的“自殺”直播,用2分鐘結束生命,沒有痛苦,沒有恐懼,甚至感覺輕松。

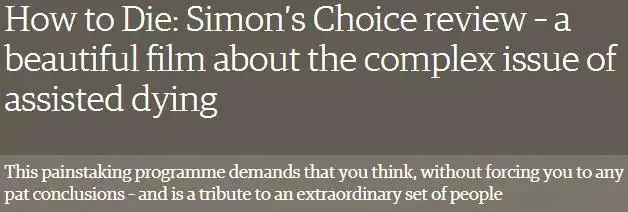

《衛報》說:它讓你痛心,亦讓你思考,卻不至于逼迫你作出任何結論。

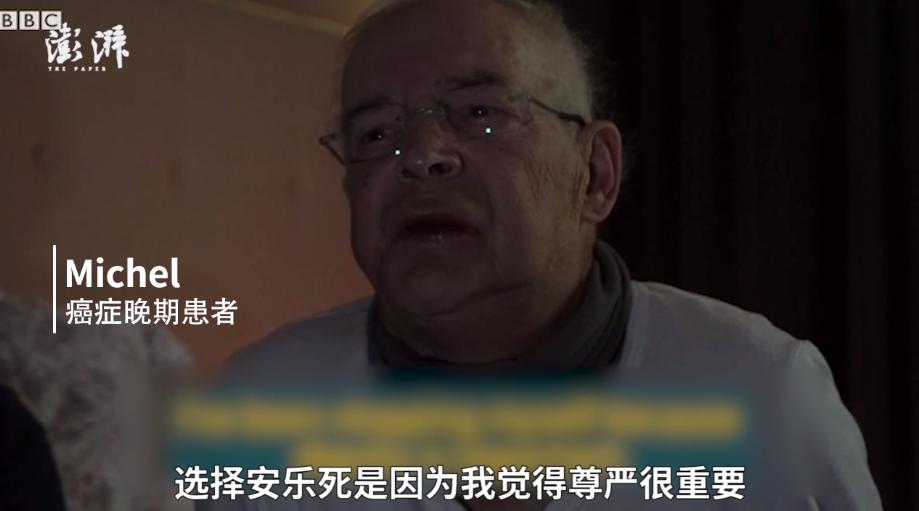

紀錄片中,西蒙不止一次提到“尊嚴”兩個字,生命中的罪孽和福祉,他全盤接受,只求帶著尊嚴離開。

錯了嗎?似乎沒有。“尊嚴”,是大多數臨行者的美好愿望。

73歲的L女士,來自荷蘭,姐弟兩人從小被父親毒打患上嚴重的心理疾病,焦慮、抑郁、恐慌,弟弟吃光整瓶安眠藥自殺。

15年間,這位醫生為了幫助太太實現安樂死,奔走多年,打申請、寫報告,終于“殺死”了L女士。

“我從來沒有快樂過,我甚至不知道快樂是什么”的時候,一句輕松的“微笑面對生活”才是最大的殘忍。

不論是西蒙的抉擇還是L夫人的死亡事件,都不可避免地被冠上“人道主義毀滅”的罵名,BBC曾收到1200宗投訴。

上議員寫信給電視臺,稱節目“令人厭惡”,“可恥”。

一個處于生命絕境或者極端痛苦中的人是否可以自愿做出決定結束自己的生命,并獲得道德上的辯護?

在生死問題上,從來都沒有正確答案。

我們能給到的最大善意,是在病患家屬承擔起常人難以想象的痛苦與恐懼時,停止議論,停止鞭撻,阻止其演變成為一場“協助殺人”的鬧劇。

“我還想活”

影片最后西蒙母親的一段話,是整部紀錄片最驚人的部分:“是的,西蒙很勇敢。可是那些堅持到生命最后的人,也很勇敢。”

因為“活著”,是生命中最珍貴的禮物,死亡是一件不必著急的事,只要你還想“活”。

曾經在海淀醫院安寧病房內,24歲的兒子為病情急速惡化的父親老羅舉行了一場特殊的婚禮。

父子倆在婚禮前夜聊起墓地,聊起老伴兒,聊起身后事,好幾次哽咽著終斷話題。

醫生說,老羅在兒子婚禮那天,身體疼痛達到10級,一聲痛都沒喊。

在生命經過悲傷,又經過喜悅之后,在真正的痛苦來臨之時,我們是不是還可以輕松地說出“未知生,焉知死”?好難。

西蒙曾在臨行前給母親留了一張字條,內容簡單:“感謝您此生能做我的母親。”老太太哭了。

在這些故事里,死亡并不是黑暗的絕望,甚至成為透過黑暗的微光,它有期許,也有呼喚。

這場直面死亡的自省,是這個世界上的大多數人都望而卻步的事。

那期的辯題是——該鼓勵患者活下去嗎?蔡康永說:我們對“死亡”,缺乏練習。

坦然面對這個“禁忌”,需要多大勇氣?

練習死亡,并不是接近死亡;練習死亡,才真正開始追問生命的意義。

在主宰了這場生死輪回后,生命在來與去之間,生生不息。

原標題:《BBC直播“自殺”全過程:坦然面對禁忌,需要多大的勇氣?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司