- +1

后現(xiàn)代主義“圖像” | 羅莎琳·克勞斯

原創(chuàng) Rosalind Krauss 影藝家 收錄于話題#圖像之后的圖像4個(gè)

圖像

文 | 羅莎琳·克勞斯

譯 | 李鑫

“圖像”展覽定義了一群以挪用和批判原創(chuàng)性為創(chuàng)作策略的青年藝術(shù)家,并在藝術(shù)領(lǐng)域提出了“后現(xiàn)代主義”概念。

1977年年初,批評(píng)家道格拉斯·克林普應(yīng)藝術(shù)家空間總監(jiān)海倫妮·維納之邀,為紐約初出茅廬的藝術(shù)家舉辦展覽。他們分別是特洛伊·布朗特奇、杰克·戈?duì)柎奶埂⒅x里·萊文(生于1947年)、羅伯特·隆哥與菲利普·史密斯。后來,維納創(chuàng)辦了畫廊大都市圖像(Metro Pictures),并向克林普引薦藝術(shù)圈的其他年輕藝術(shù)家,比如辛迪·舍曼(生于1954年)、芭芭拉·克魯格(生于1945年)、路易斯·勞勒(生于1947年)等人。他們之間的聯(lián)系不是某一媒介(攝影、電影、表演以及傳統(tǒng)繪畫等),而是作為“圖像”(picture)的新影像(image),即作為諸種再現(xiàn)的重寫本。它們多為現(xiàn)成圖像或“挪用”圖像,很少原創(chuàng)或獨(dú)具一格,并且,它們讓對(duì)多數(shù)現(xiàn)代美學(xué)而言極為重要的作者性與本真性主張變得復(fù)雜、甚至相悖。

克林普寫道,“我們無(wú)意尋找源頭或起點(diǎn),只為探究意義的結(jié)構(gòu):在每張圖像之下,總有另一張圖像。”“圖像”意味著超越任何特定媒介,并在雜志、書籍、廣告牌以及大眾文化的其他形式中同等地傳遞訊息。它還嘲諷這一觀點(diǎn),即認(rèn)為無(wú)論特定媒介是“忠于事實(shí)”或揭露本質(zhì),它可在現(xiàn)代主義意義上的美學(xué)起源中充當(dāng)?shù)挚沟氖聦?shí)、真理的基石。“圖像”中無(wú)特定媒介,它們?nèi)绻饩€般透明,像溶于水中的貼花般脆薄。

后現(xiàn)代主義“圖像”

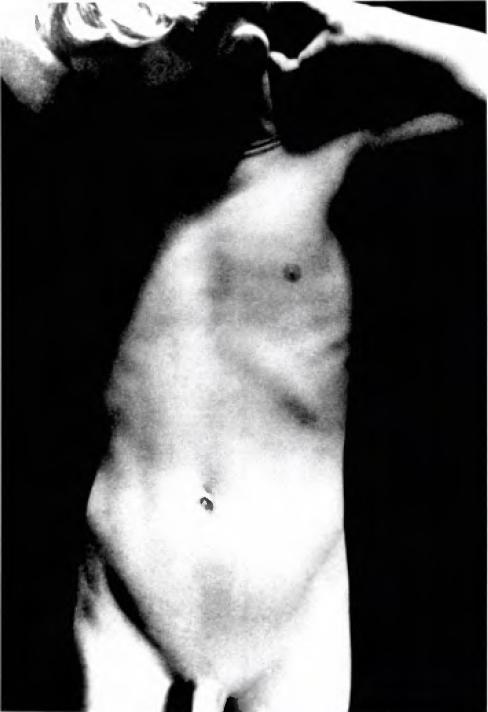

隨后幾年,此集體創(chuàng)作迅速發(fā)展。顯然,萊文的創(chuàng)作實(shí)踐對(duì)作者性的挑戰(zhàn)最為激進(jìn)。1980年,她的系列作品《無(wú)題,臨摹愛德華·韋斯頓》(Untitled, After Edward Weston)公然盜用韋斯頓于1925年創(chuàng)作的一組照片:韋斯頓的幼子尼爾(Neil)不著一物,畫面被裁切,只剩軀干。萊文將她的身份與韋斯頓的作者身份合二為一,進(jìn)而挑戰(zhàn)創(chuàng)作者的合法地位與作品版權(quán)的所有者地位。但從圖像源頭的角度而言,她的挪用是韋斯頓的原創(chuàng)性主張之延伸,因?yàn)樗趧?chuàng)作時(shí)拍下了許多優(yōu)雅的裸體。

事實(shí)上,韋斯頓正努力實(shí)現(xiàn)西方文化中最具文化傳播度的視覺轉(zhuǎn)義:上可追溯至希臘古典主義風(fēng)格盛期時(shí)的男性裸體,且是無(wú)數(shù)羅馬復(fù)制品的范本,但這些古物經(jīng)過篩選后的形式在后文藝復(fù)興的世界被接受,即無(wú)頭、無(wú)臂的碎片與被切割的軀體象征了身體的節(jié)奏式整體。

因而,此圖像的“作者”眾多,包括販賣復(fù)制品的無(wú)名古董雕刻師、挖掘廢墟的考古團(tuán)隊(duì)、負(fù)責(zé)展呈文物的美術(shù)館策展人以及利用圖像的不同形式來推銷產(chǎn)品的現(xiàn)代廣告商。就此而言,萊文對(duì)韋斯頓“作者性”的侵犯反而激活了他的作品,她列舉享此特權(quán)的一長(zhǎng)串原告名單,并嘲弄將韋斯頓視作圖像源頭的想法。

而且,萊文用另一張照片的照片讓挪用充滿了戲劇性,并強(qiáng)調(diào)攝影可以破除藝術(shù)品自身之“起源”神秘性的特殊作用。此神秘性眷顧了瓦爾特·本雅明于1936年發(fā)表的開創(chuàng)性文章《機(jī)械復(fù)制時(shí)代的藝術(shù)作品》的那一代藝術(shù)家,但現(xiàn)在,它是第二天性,萊文完全理解了“無(wú)原作之復(fù)品”的照片狀態(tài)。因此,獨(dú)一物的崇拜價(jià)值、具有美學(xué)魔法或“靈光”的藝術(shù)原作會(huì)因復(fù)品或贗品的非正當(dāng)性而失效,攝影的本質(zhì)進(jìn)而受到質(zhì)疑。本雅明寫道,“從照片的底片來看,我們可以隨意印刷;讓‘本真的’印刷品一文不值。”誠(chéng)然,“圖像”藝術(shù)家的動(dòng)機(jī)之一,是用廢棄的底片、老照片與低級(jí)、可笑的術(shù)語(yǔ)“圖像”對(duì)抗日益龐大的攝影市場(chǎng)。

基于此起源類型(美學(xué)起源)的去神秘化,萊文輕易地將之轉(zhuǎn)移至另一種起源(作者的原創(chuàng)性)。她暗示道,攝影只不過讓此類偷竊(委婉地稱之“挪用”)在技術(shù)上更便捷、更透明,它一直是“美術(shù)”的通病,但攝影已經(jīng)揭露了美術(shù)的基本裝飾地位。本雅明的文章早已預(yù)示:“人們耗費(fèi)了不少精力鉆牛角尖似的爭(zhēng)論攝影到底算不算一門藝術(shù),卻沒有先問問這項(xiàng)發(fā)明是否改變了藝術(shù)的普遍特性。”現(xiàn)在,萊文與其他挪用藝術(shù)家又提出了這一問題,他們使用的批判術(shù)語(yǔ)之一正是“后現(xiàn)代主義”。

雖然路易斯·勞勒沒有參加“圖像”展覽,但她一直用“圖像”一詞指稱自己的作品,比如后來的展覽“多少?gòu)垐D像”(How Many Pictures)、“它可能是貓王或其他圖像”(It Could Be Elvis, and Other Pictures)、“顏料、墻壁、圖像”(Paint, Walls, Pictures)等。她讓作品進(jìn)入批量生產(chǎn)的序列化世界,將照片放入玻璃鎮(zhèn)紙的小圓頂,并以幻燈片的快閃形式投射,從而使作品變成某種文化碎屑:火柴盒封面、紀(jì)念玻璃、留聲機(jī)唱片。與萊文的思考邏輯一致,勞勒將多樣性結(jié)構(gòu)從由母題生產(chǎn)復(fù)品的技術(shù)事實(shí)擴(kuò)展至作者的美學(xué)領(lǐng)域,從而將作品的起點(diǎn)溶解在多元化的社會(huì)連續(xù)體的浴室之中。

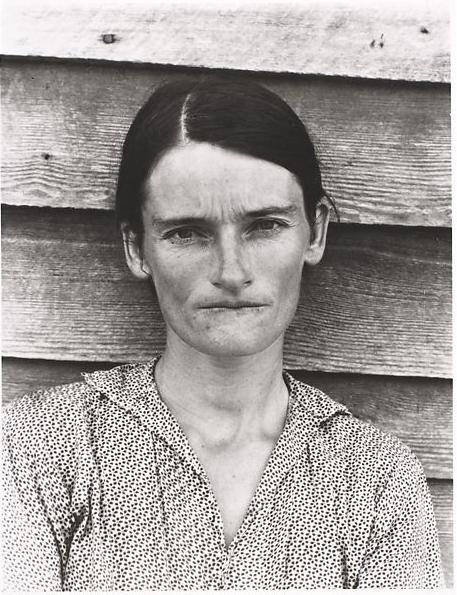

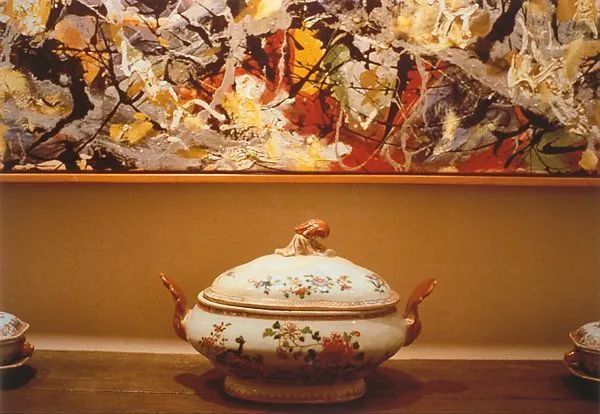

勞勒的多數(shù)照片標(biāo)題類似《芭芭拉與尤金·施瓦茨的陳設(shè)》(Arranged by Barbara and Eugene Schwartz)、《埃內(nèi)斯托·吉斯蒙迪的臺(tái)燈》(Desk Light by Ernesto Gismondi),它們標(biāo)志了原作者身份的突變。藝術(shù)品向市場(chǎng)力量的投誠(chéng),說明它們?nèi)谌肓松唐肥澜纾M(jìn)而體現(xiàn)所有者的個(gè)性,好比精心懸掛在施瓦茨夫婦家中的奧古斯特·桑德(August Sander)的肖像照。它還說明同化后的商品形式是在符號(hào)的無(wú)形層面上存在的交換價(jià)值,因而等同于多數(shù)時(shí)尚符號(hào),其價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過所屬的手提包或皮鞋。勞勒的圖像中經(jīng)常出現(xiàn)僅具有“符號(hào)交換價(jià)值”的藝術(shù)地位,比如作品《波洛克與焙盤》(Pollock and Tureen,1984年),餐廳的餐具巧妙地將我們的注意力移向18世紀(jì)的瓷器與墻上的一幅杰克遜·波洛克(Jackson Pollock)的畫作;或是作品《你靠近誰(shuí)?》(Who Are You Close To?,1990年),安迪·沃霍爾(Andy Warhol)的作品《S&H綠色郵票》(S&H Green Stamps)掛在紅墻上,兩邊對(duì)稱地放著綠色陶藝馬,它們是值得《房屋與花園》(House and Gardens)雜志研究的色彩協(xié)調(diào)(紅色與綠色)。勞勒將其創(chuàng)作特權(quán)轉(zhuǎn)讓給收藏家,將其風(fēng)格特權(quán)移交給大眾媒體(時(shí)尚雜志、高端廣告、冰冷文獻(xiàn)的攝影風(fēng)格),她用“符號(hào)交換價(jià)值”維系潛在的邏輯互惠,因此,她不僅超過了波洛克的作品,還超過了自己的作品,可以說,她懸置了自身的作者性。

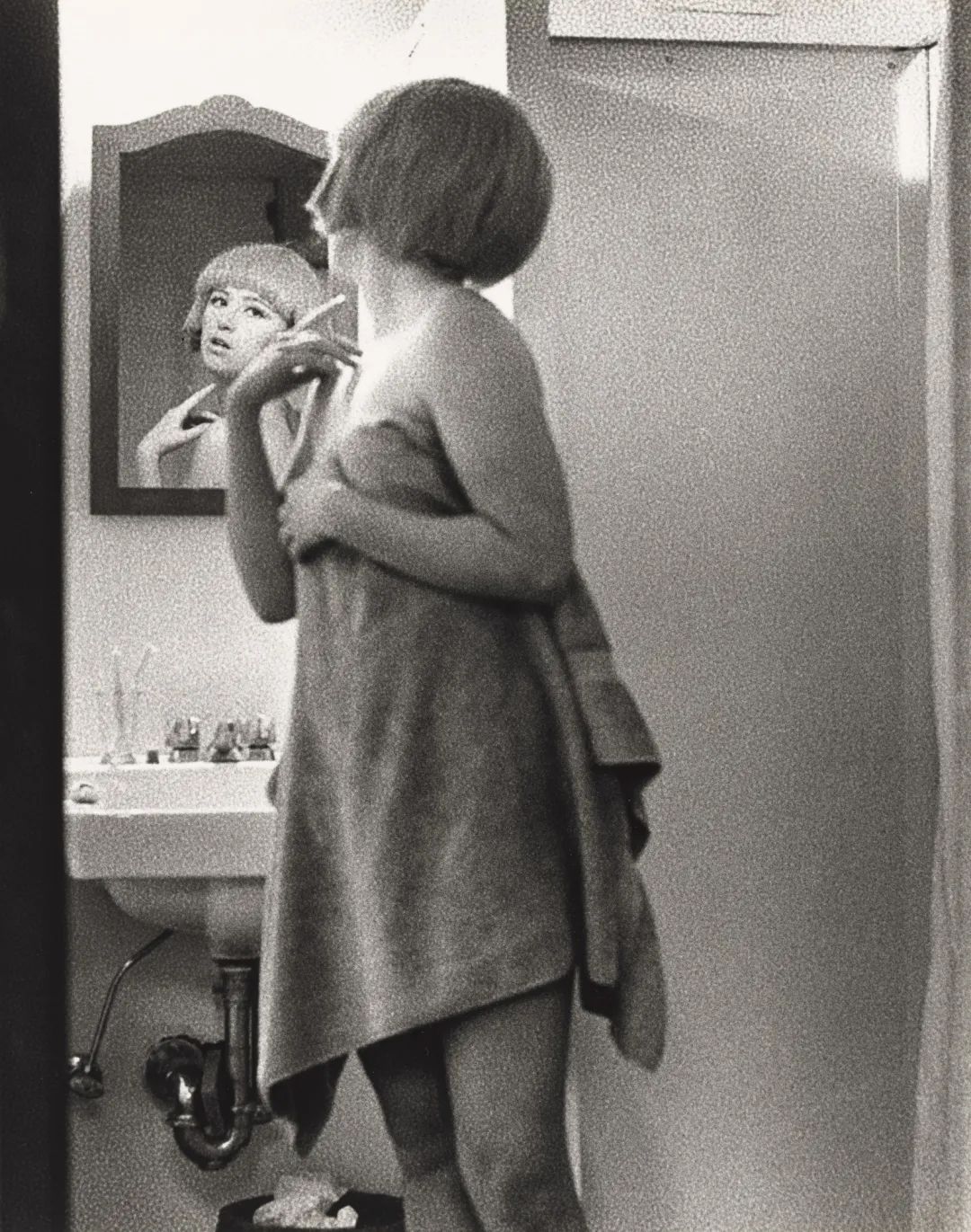

現(xiàn)成品本身

攝影所產(chǎn)生的一切“圖像”問題讓藝術(shù)對(duì)象的自治世界滲入了大眾文化的爆炸性領(lǐng)域,進(jìn)而影響美術(shù)的三位一體(原創(chuàng)性、原創(chuàng)與原作),這在萊文與勞勒的同儕辛迪·舍曼的作品中一覽無(wú)遺。從1977年至1980年,舍曼精心創(chuàng)作了彰顯自拍觀念發(fā)生巨變的作品《無(wú)題電影劇照》(Untitled Film Stills):她模仿電影明星莫尼卡·維蒂(Monica Vitti)、巴巴拉·貝爾·戈迪斯(Barbara Bel Geddes)、索菲亞·羅蘭(Sophia Loren),并再現(xiàn)其飾演的角色(持槍的妓女、受虐的妻子、女繼承人),她戲仿道格拉斯·塞克(Douglas Sirk)、約翰·斯特奇斯(John Sturges)、阿爾弗雷德·希區(qū)柯克(Alfred Hitchcock)等導(dǎo)演的風(fēng)格及其電影類型(黑色電影、懸疑片、情節(jié)劇)。

但除了拋棄作者與個(gè)人的人格,其作品的含義是基于再現(xiàn)的自我處境,即講給孩童的故事或青少年閱讀的書籍、媒介提供的圖像(進(jìn)而形成不同的社會(huì)類型),電影敘事與幻想投射之間的共鳴。因此,在公共影像世界中形成的角色與場(chǎng)景之外表的透明性,先由電影巧妙地投射,后是電視。如果舍曼的作品運(yùn)用了好萊塢的眾多創(chuàng)作策略,那么,她的圖像似乎在說,這是因?yàn)樯崧砹怂杏赏瑯硬呗运?gòu)之人。所以,不僅每位作者恰當(dāng)?shù)亟?gòu)了影像,而且,每位作者恰如其分地塑造了“自身”。

但到了女性主義論戰(zhàn)余波之后的20世紀(jì)80年代中期,勞拉·穆爾維(Laura Mulvey)的文章《視覺愉悅與敘事電影》(Visual Pleasure and Narrative Cinema)卻不再認(rèn)為舍曼代表了“所有人”,或是體現(xiàn)了中性的好萊塢式電影流程。顯然,在舍曼的無(wú)題電影劇照中,她不僅討論了女性,而且,涉及角色的女性主義觀點(diǎn)也隨之而變。穆爾維不再呼吁提高自我意識(shí)的方式,比如,女性應(yīng)放棄曾經(jīng)扮演的角色、自愿改變偽裝。她根據(jù)父權(quán)制度下不可改變的勞動(dòng)分工提出一個(gè)更加結(jié)構(gòu)主義的觀點(diǎn):男性是世界中的演員,女性是被動(dòng)對(duì)象;男性是言說者、意義的生產(chǎn)者,而作為言說對(duì)象的女性則是意義的承擔(dān)者。如果好萊塢遵循此模式,將女明星打造成引人浮想的視覺戀物,將男明星塑造成活力四射的代言人,這是因?yàn)榉峙浞绞脚c不可避免的社會(huì)心理存在千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。因此,舍曼的場(chǎng)景不再被當(dāng)作大眾文化,而是視覺矢量(visual vector):男性凝視的蹤跡是為了正在等待的、毫無(wú)防備的女性,而女性以懇求、忽視或撫慰的方式回應(yīng)此凝視。

正如穆爾維所言,行動(dòng)與視覺的角色分工也適用于語(yǔ)言,或者它們?cè)诮Y(jié)構(gòu)上有所重疊。如果她認(rèn)為女性是意義的載體,她是指女性的身體是由(法國(guó)精神分析學(xué)家雅克·拉康所說的)差異的能指構(gòu)建的,也就是,她沒有(以閹割及其威脅為標(biāo)志的)陰莖。另一種描述方式是,她的身體——美是完整的,但在無(wú)陰莖的情況下會(huì)缺損——代表了戀物與缺失的部位。正基于此,差異創(chuàng)建了意義或語(yǔ)言的可能性。

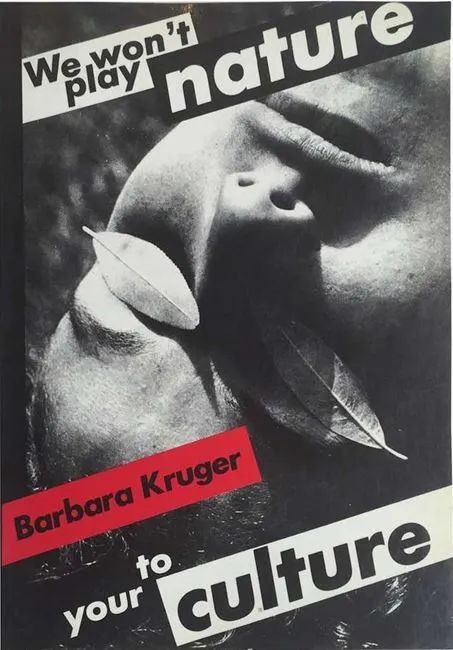

“圖像”群體的另一位藝術(shù)家芭芭拉·克魯格的作品基于勞動(dòng)的語(yǔ)言分工,卻意外地將之懸置。與舍曼、勞勒、萊文一樣,克魯格的作品以挪用的大眾文化意象為基礎(chǔ),即來自雜志與其他大眾流通渠道的現(xiàn)成照片。不過,她在此視覺基礎(chǔ)上拼貼了尖銳的語(yǔ)言表述。比如,作品《我們不會(huì)挑戰(zhàn)你們的文化》(We Won't Play Nature to Your Culture)中的單詞出現(xiàn)在一名正在曬日光浴的女性照片之上,她的眼鏡被樹葉遮住。作品中的年輕女子正在“戲弄”自然——語(yǔ)言與一切意義的文化形式之間的對(duì)立結(jié)構(gòu)(自然與文化的對(duì)立類似男性與女性的基本對(duì)立)。她躺在草地上,遮住眼睛的樹葉正慫恿她屈服周圍的自然環(huán)境,好比羅杰·凱盧瓦(Roger Caillois)的擬態(tài)動(dòng)物,但此面具證明了穆爾維描述的視覺的性動(dòng)力:年輕女子不是視覺的代理人,而是對(duì)象。

我們的身體,我們自身

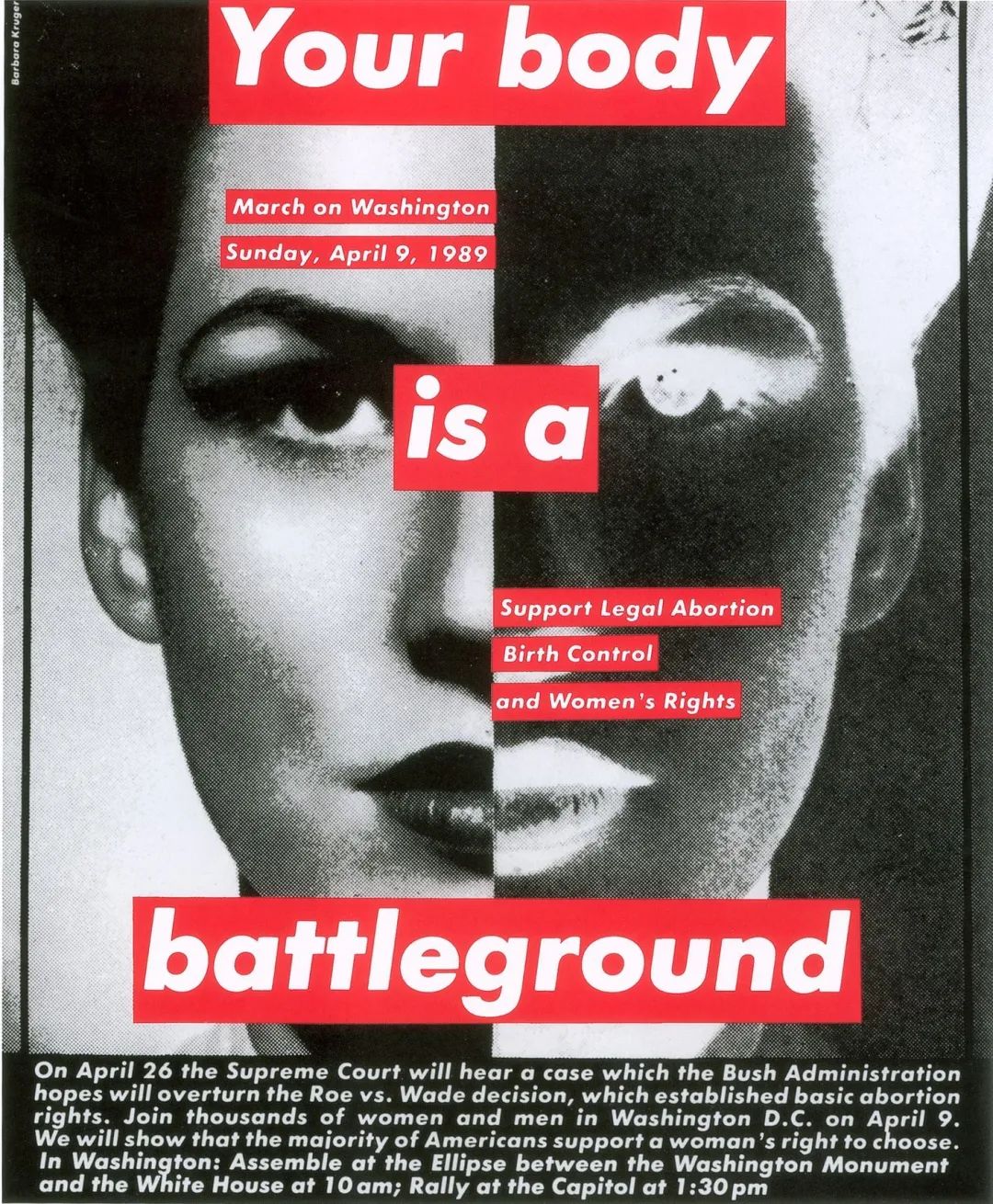

不過,文本與性別刻板印象相反,它體現(xiàn)了結(jié)構(gòu)主義者提出的語(yǔ)言分析的另一個(gè)方面,即由法國(guó)語(yǔ)言學(xué)家埃米爾·本維尼斯特(émile Benveniste)提出的代詞的本質(zhì)。他將語(yǔ)言分為敘事與話語(yǔ)兩種形式,前者是歷史或客觀敘述的形式,后者是互相對(duì)話(交流)的形式。他指出勞動(dòng)分工的另一種類型:第三人稱代詞(他、他們)連接了(歷史的)過去時(shí),第一、第二人稱代詞(我、你、我們)連接了現(xiàn)在時(shí)。他認(rèn)為,前者是母題,它與客觀的科學(xué)事實(shí)相互聯(lián)系,因而成為知識(shí)的媒介,后者則是主觀生活經(jīng)驗(yàn)的媒介,言說者因而假設(shè)其主體性承擔(dān)了進(jìn)入“我”的責(zé)任。這是語(yǔ)言的維度,語(yǔ)言學(xué)家稱之為“施為”(performative),在假定的真理—價(jià)值中,它缺乏權(quán)力與代理的預(yù)設(shè)。克魯格的影像是兩種訊息的明確“混合”:一種是敘事系統(tǒng),女性是知識(shí)的對(duì)象,她的被動(dòng)性建構(gòu)了自身的“真理”;另一種是話語(yǔ)系統(tǒng),比如“我”(或者“我們”),它代表了施為。于是,女性的聲音侵略式地回應(yīng)了男性的凝視。

此四位女性藝術(shù)家的作品構(gòu)成了“批判式后現(xiàn)代主義”的重要部分,這一術(shù)語(yǔ)將批判與從西奧多·阿多諾(Theodor Adorno)到尤爾根·哈貝馬斯(Jürgen Habermas)公開抨擊 “意識(shí)工業(yè)”的大眾文化理論家聯(lián)系在一起。這一修飾語(yǔ)是必要的,以便區(qū)分另一種后現(xiàn)代主義形式的作品,它們由“圖像”群體鼓吹的媒介所揭露。對(duì)于反現(xiàn)代主義的后現(xiàn)代主義,他們假道青銅器時(shí)期的油畫與雕塑的古典主義模式[比如,意大利畫家桑德羅·基亞(Sandro Chia)]而向“形式主義”宣戰(zhàn),因?yàn)樗麄兺ㄟ^折中地選擇過去繪畫風(fēng)格的古怪分類向進(jìn)步的歷史觀揮手告別,似乎它們沒有歷史性的、固定的內(nèi)在意義[比如,美國(guó)畫家大衛(wèi)·薩爾(David Salle)]。“圖像”群體宣稱,藝術(shù)媒介不再是價(jià)值中立,但它們現(xiàn)在被(傳播)媒介感染,成為現(xiàn)代文化戰(zhàn)場(chǎng)的一部分,它本身就是作為批判的后現(xiàn)代主義之象征。

文章

Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin H. D. Buchloh, David Joselit, Art Since 1900: Modernism Antimodernism Postmodernism, London: Thames & Hudson, 2016, pp. 672-675.

作者

羅莎琳·克勞斯(Rosalind E. Krauss,生于1941年),美國(guó)著名的藝術(shù)批評(píng)家、美國(guó)極具影響力的學(xué)術(shù)刊物《十月》雜志的創(chuàng)始人之一。藝術(shù)史家大衛(wèi)·卡里爾(David Carrier)稱她是“繼格林伯格之后對(duì)美國(guó)藝術(shù)批評(píng)界影響最大之人”。目前,她出版的著作包括《前衛(wèi)的原創(chuàng)性及其他現(xiàn)代主義神話》《現(xiàn)代雕塑的變遷》《視覺無(wú)意識(shí)》《威廉·克特里奇》等。

譯者

李鑫,“影藝家”主理人、圖書策劃編輯、影像寫作者與譯者,其主要研究方向是現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù)與策展理論、影像收藏與推廣。

* 關(guān)于譯文的任何疑問或不妥之處,懇請(qǐng)諸位讀者不吝賜教:

原標(biāo)題:《后現(xiàn)代主義“圖像” | 羅莎琳·克勞斯》

本文為澎湃號(hào)作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場(chǎng),澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請(qǐng)澎湃號(hào)請(qǐng)用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 澎湃新聞微博

- 澎湃新聞公眾號(hào)

- 澎湃新聞抖音號(hào)

- IP SHANGHAI

- SIXTH TONE

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司