- +1

微游上海|玻璃博物館:疫情之下,治愈你的“玻璃心”

澎湃新聞記者 朱喆

2020年已進入倒計時,在被新冠疫情肆虐的日子里,人們提心吊膽,惶惶不安。脆弱,也成了人們的情感關鍵詞。如何尋求治愈,人們總在尋找適合自己的路徑。

坐落于寶山區的上海玻璃博物館就給文藝愛好者提供了選擇,創造一次全新的觀賞體驗,用藝術治愈人們的“玻璃心”。

偌大的玻璃博物館門口張貼了巨幅海報,標題“重置”之下寫有“‘退火’五周年特別展”,藍白色組成的畫面足夠奪人眼球。

《重置》海報 本文圖片除標注外均為 上海玻璃博物館 圖

這兩個詞可能讓第一次來博物館的人有些摸不著頭腦。

“退火”是玻璃工藝加工中使玻璃最終成型的關鍵,也是玻璃藝術創作中必不可少的一環,退火期間,玻璃作品充滿了不可預知的宿命。

這份不確定性和無限可能性,啟發了玻璃博物館團隊。2015年開始,館方以“退火”為主題,每年邀請不同的當代藝術家發揮各自創想,利用玻璃的強大可塑性進行探索和創作,繼而舉辦展覽。至今,張鼎、廖斐、楊心廣、畢蓉蓉、林天苗、劉建華、孫遜、樸慶根等八位名家先后呈現了各自的演繹。

值此項目五周年之際,館方突破性地將合作藝術家的作品集體亮相,重新放置在玻璃博物館各個角落。如館長張琳在專訪中所言,“讓這些作品跟這些小的空間去發生關系”,也在疫情的大背景下,啟發“自己如何去面對這種后疫情時代的重置”。

尋找《重置》系列作品的過程就是一次頗有趣的博物館探索之旅。

分散在室外空間的一個個藍色集裝箱是最明顯的線索,每一個都讓人眼前一亮。

劉建華 呼吸的風景

玻璃博物館廣場上的第一個盒子便“內有乾坤”。劉建華巧妙地利用集裝箱空間,將封閉的一側打開,嵌入了用玻璃和水泥創作的《呼吸的風景》。

這件取材于古典油畫外框常見的裝飾雕花,留空的窗口“框”住了戶外流動的風景。

透過《呼吸的風景》,看見《碑》

透過它,觀眾還能看到劉建華的另一件作品《碑》,令人醒目的“紅色”是藝術家和玻璃博物館反復討論,多次試樣后的結果,“碑”上的紋理也是制作過程的留痕,它們反映了玻璃工藝技術和藝術創作碰撞出的驚喜和真實。

中央步行道上的盒子里展示著廖斐創作的玻璃裝置作品《連續的平面1m3》,它展現了某個時刻一滴水在水平面上產生的漣漪,作品具象且極具沖擊力。

廖斐《連續的平面1m3》

在此次展覽開幕式上,廖斐分享了當時完成幾百塊玻璃拼接后的興奮心情,再次感嘆那是一次“不可思議”的創作。

廖斐《連續的平面1m3》展現了某個時刻一滴水在水平面上產生的漣漪

館區后側的廣場上,藝術家張鼎和畢蓉蓉分別創作的《黑色物質》和《反復紋樣的彩色片》在落葉的映襯下顯得分外迷人。兩件作品顏色一深一淺,但都極富洞見地呈現出藝術家對玻璃以及空間的領悟。

張鼎《黑色物質》實習生高夢宇圖

畢蓉蓉《反復紋樣的彩色片》實習生高夢宇 圖

由于兩件作品的位置與兒童玻璃博物館相鄰,參觀者在欣賞的同時,可以瞥見不少小觀眾的身影。兒童博物館是中國唯一一座針對兒童,強調可觸摸與互動探索的專業場館,孩子們可以在諸多單元里進行闖關探險,學習玻璃知識等活動。

兒童玻璃博物館 實習生高夢宇 圖

禮堂廣場草坪一側的藍盒子里是藝術家楊心廣創作的《人體大腸》,他以古代文人“斷腸”這一文化意象觸動了觀者之心。市民張先生駐足欣賞時告訴記者,“疫情之下,人們對‘肝腸寸斷’有了更深刻的感知,這件作品在當下有了很豐富的意義,值得細細品味”。

楊心廣《人體大腸》

《重置》不僅在室外空間做出了文章,室內展部分其實也大有看頭。

在H18(當代藝術展廳)里,人們可以一次性看到孫遜和樸慶根圍繞“退火”的演繹。

孫遜在回顧創作心路時表示,參與“退火”項目也是他藝術創作生涯中第一次做裝置。他的《塞上》系列以唐代詩人王維《使至塞上》為靈感,以運動機械結合繪畫,以玻璃材質作為情緒主線,還有多立體作品呈現了玻璃和空間的對話。

孫遜《塞歸》

孫遜《直長》

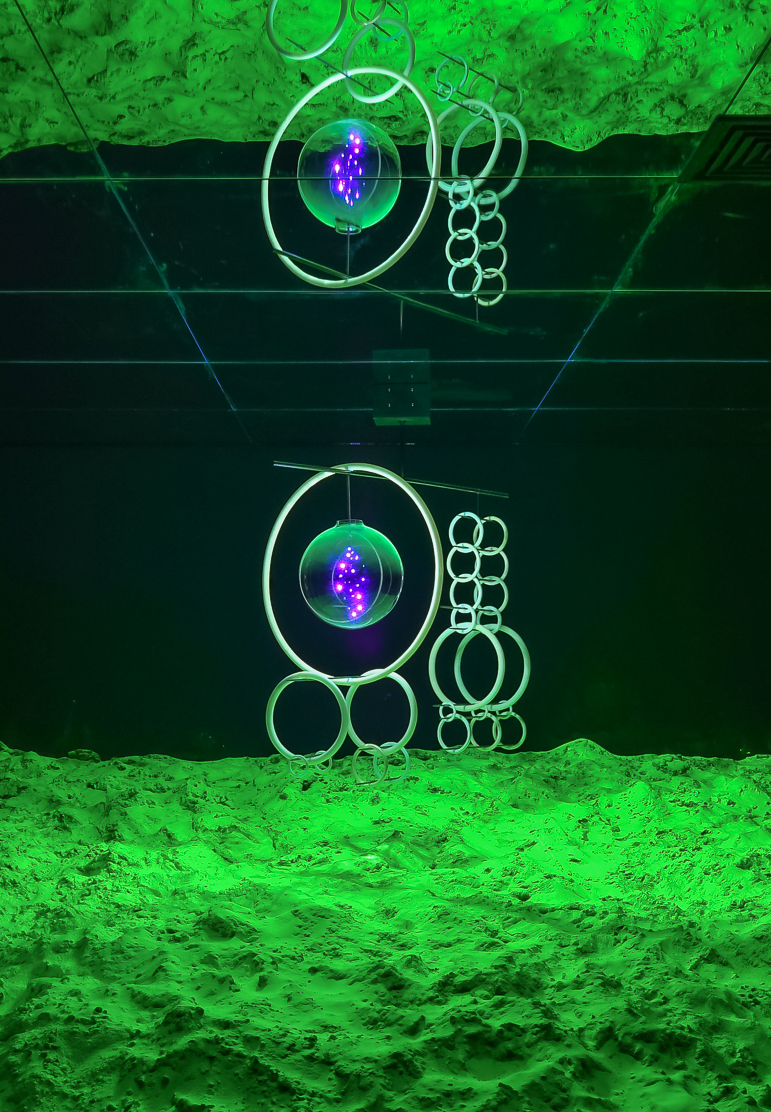

樸慶根則是“退火”項目中合作的首個國外藝術家,他用大量動態、抽象的玻璃機械裝置《地面行走》和影像《我是我的鏡子》描繪了人性和心理潛意識,作品耐人尋味。

樸慶根《地面行走》

林田苗的《暖流》藏在玻璃博物館主館入口大廳,藝術家從科學和藥學領域中汲取美學元素,巨大的圓環以順時針旋轉,環上盛放著粉色熒光液體的玻璃器皿則緩緩地按逆時針旋轉。

林田苗《暖流》

“這種機械運動暗合了藝術家所說的集體架構與個體身份結構之間的分裂,以及與它們試圖湮滅的生命活力之間的對抗”,墻上的展品解說語為觀眾細解了作品的深意。

如果“打卡集齊”《重置》系列作品給了人們太多心靈震撼的話,那么主館中的“從日常生活到科技前沿”則提供了玩樂的驚喜。各式玻璃知識結合在各式場景中,拉開“烤箱”,打開暗門……在游戲互動中和玻璃世界來一次親密接觸。

玻璃博物館主館 內景 實習生高夢宇 圖

互動體驗增添歡樂 澎湃新聞記者 朱喆 圖

據悉,《重置》作為上海玻璃博物館常設展,展期將持續至2021年10月31日,免費對外開放。

(實習生高夢宇對本文亦有貢獻)

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司